どうも、たかしです。

10月いっぱいを食費1500円で生き延びるチャレンジ、今回は18、19日目の様子をお伝えしていきます。

僕が現在小屋暮らしをしている土地には栗の木があり、9月後半~10月上旬にかけて旬を迎えてどんどん落ちてくる栗を掻き集めまくっていたのですが……

とうとう先日、栗の木になっていたイガが全て落下し終わり、栗の季節が終了しました。

落ちた栗イガは、栗を回収したのち焚きつけようとして保管してあるのですが、なんとこれだけの量になりました。

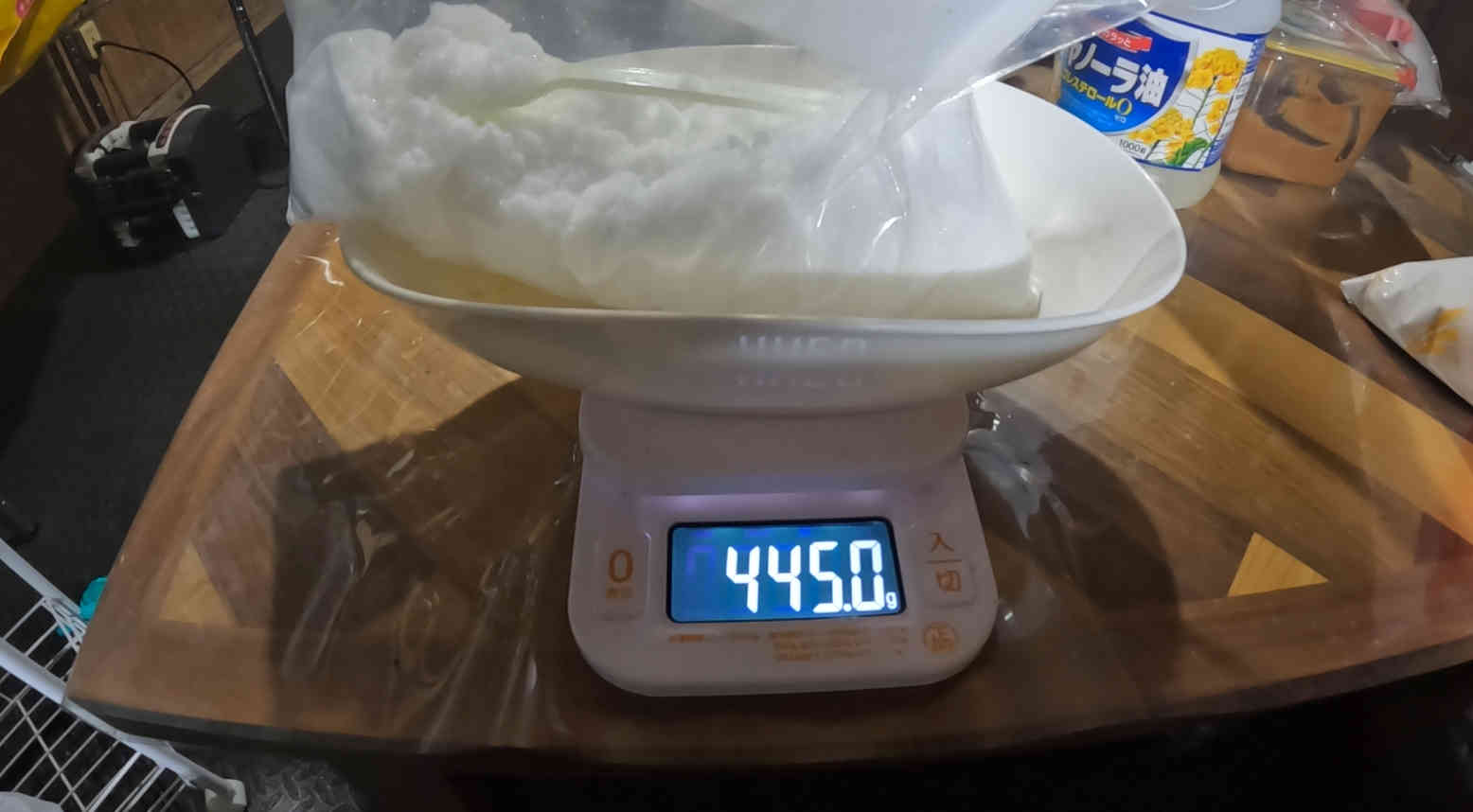

さて、これだけの栗イガから回収された栗がどれだけになったかと言うと……

ジップロックの袋一つをパンパン+もう一つも半分ぐらいと、大体合計2~3kgにはなろうかという量になりました。

今回はこのかき集めた栗をとうとう解禁し、秋の味覚をぞうぶんに満喫していった2日間の様子をお伝えしていきたいと思います。

それではやっていきましょう。

関連記事

18日目

この日の朝、朝食として残り物の味噌汁とレンチンで温めた柿を食べていったのですが……

以前大量の干し柿をカビさせて全滅させてしまったせいもあり、もう残りの柿が数個にまで減ってしまっていました。

基本的に朝ごはんに関してはこの柿にかなり頼っていた部分があったので、ちょっとまずいかもしれません。何か代わりの食料を考えないと……。

朝ご飯を食べた後、まずは栗の皮むきをしていきました。

皮むきの方法はいろいろあるのですが、今現在ちょうど冷凍保存しているということを利用し「冷凍→熱湯に浸けることで皮を柔らかくして剥く」と言う方法をとることにしました。

川が柔らかくなった栗に、包丁で切れ目を入れて……(ペットボトルキャップを下に沿えてズレないように工夫)

後は爪で皮を剥いでいけば、熱湯で温めたことにより中の渋皮までつるんと向けてくれます。

これだけの栗を剥くのに、結構時間がかかってしまいました。大体30~40分といったところでしょうか。

裏庭から取れた大きい栗だったらまだしも、庭で撮った小さい栗は剥く手間が多くて大変ですね。爪がめちゃくちゃ痛くなってしまいました。

山奥とかだと道路に栗がめっちゃ落ちてたりして、「なんでみんな拾わないんだろう」と不思議に思っていたのですが、この手間を考えるとよっぽど栗好きでお金を節約したい事情でもない限りなかなかちっちゃな栗をわざわざ自分で向いて食べようとはならないのかもしれません。

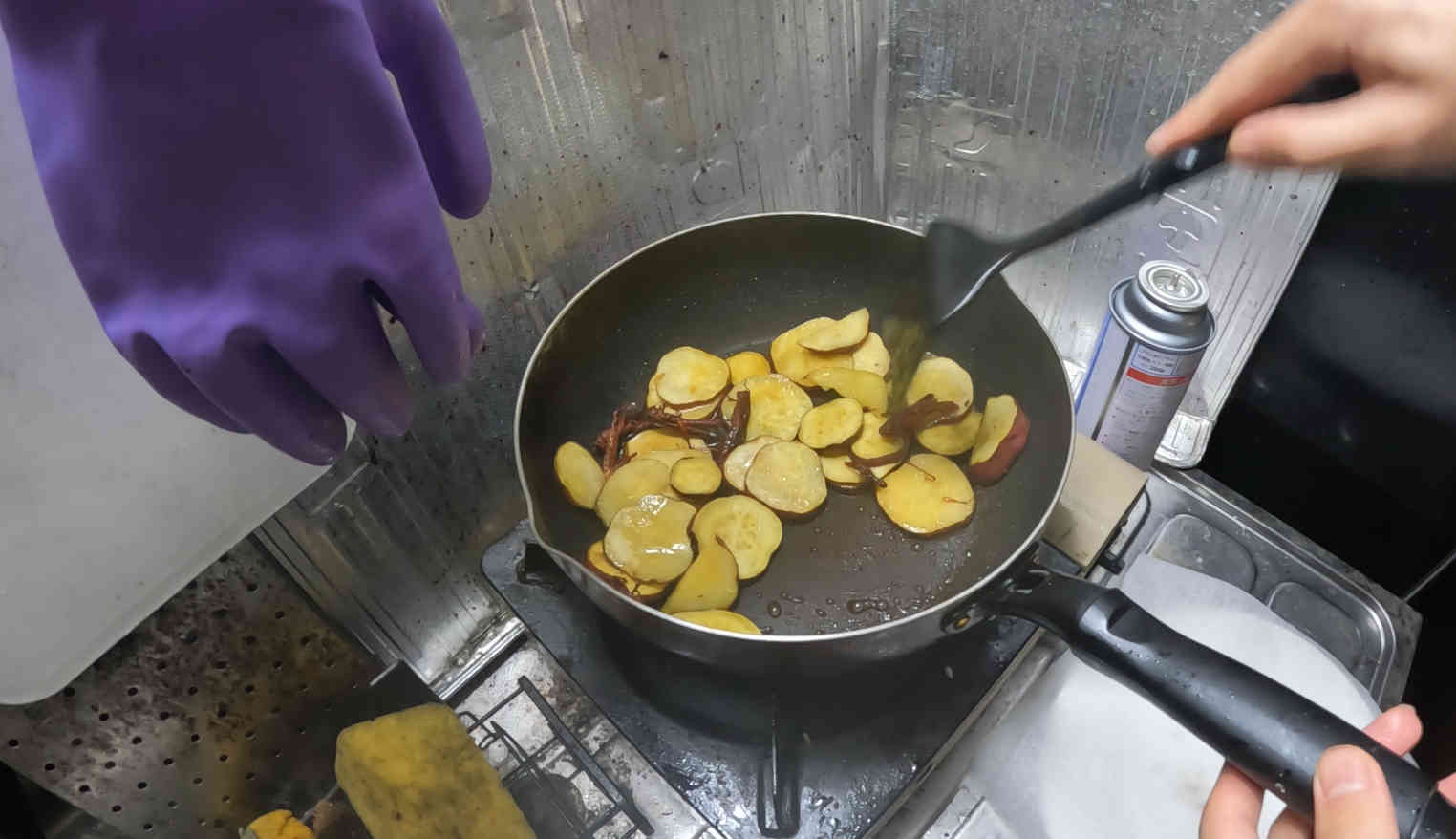

向いた栗は油でサッと素揚げして、塩をまぶして食べていくことにしました。

18日目のお昼ごはん。栗とバッタの素揚げ、ホウレンソウ間引き菜のおひたし、残りのお味噌汁、ウメシロップジュースです。

ホウレンソウ間引き菜は、今現在栽培中のホウレンソウが丁度一回目の間引き時期を迎えていたので、それらをかきあつめておひたしにしてみました。

早速頂いていきます。

これは……ウマい!!

しっかりと揚げているので、外はカリッとしていて中はホクッとしていて食感は最高です。外側はピーナッツのような食感と香ばしさが、内側はサツマイモのようなホクホク感と甘さがそれぞれあって、土地から手に入れた食材の中では断トツに美味しいですね。

そりゃ土地中の獣たちが我先に食べようとするのも分かります。

ホウレンソウ間引き菜も、小さいながらしっかりとホウレンソウの食感と甘さで非常に美味しかったです。

19日目

この日は、18日目の倍以上の栗を朝から剥いていきました。今度こそ爪が終わりました。痛い……。

なぜこんなにたくさん栗を剥いたのかと言うと、この日食べる分の栗とは別に甘露煮を作るための栗を用意するためです。

この日のお昼は栗の天ぷらを食べていきました。粘り気強めにした衣に、天ぷらを混ぜ込むようにして衣をつけて……

しっかり揚げて、コロコロとかわいらしい天ぷらをたくさん作っていきました。

この日のお昼ごはん。栗の天ぷらと大根間引き菜の味噌汁です。

ホウレンソウと同じく、丁度大根の間引き時期だったのでその間引き菜を使ってみそ汁の具にしていきました。

秋野菜は今回のチャレンジに利用するのは間に合わないだろうなと思っていたのですが、こうやって間引き菜を楽しめたのは良かったと思います。

野草の味噌汁を食べたことがあるからこそ、大根の葉っぱの柔らかさが身に染みます。まだ根っこは膨らんではいませんでしたが、当然大根の元になる部分なので既に十分美味しく根っこまで頂けました。

栗の天ぷらですが、当然最高でした。栗の素揚げが美味しかったんだから、天ぷらが美味しくないはずがありません。

ただ、栗自体がかなり口の水分を持ってかれる食材なうえに、天ぷら衣に加え塩も振っているため食べていると口の中がカラッカラになってしまいます。

そのため、天つゆをくぐらせながら食べるのが一番おいしい食べ方だと思いました。

午後からは甘露煮を作っていったのですが、どうやら栗の甘露煮には色付けのためにクチナシの実を使うみたいなんですよね。

そんなもの当然買っていないので、仕方なしに着色無しで栗の甘露煮を作るしかないかと思っていたら……

庭に普通に生えていました。この土地最高過ぎだろ。

そもそも、裏庭に生えている栗も野生品種にしては明らかに粒がデカすぎるので、恐らくは栽培品種なんじゃないかと考えると、昔の住人が栗を植えて、甘露煮の着色に使うためにクチナシも植えておいたのかもしれませんね。

今は放置してしまっているせいでぼさぼさになっていますが、また冬場クチナシも含めて綺麗に剪定してあげようかなと思います。

剥いた栗と、割ったクチナシの実を鍋に投入し、火にかけていきます。

すると、どんどんクチナシの実の色に染まってきます。そのままグツグツしすぎない程度で20分茹でていきました。

茹で終わった栗は一旦火から上げて、ラップで蓋をして冷まします。このラップの蓋は、汁から頭が出た栗が乾燥しないように必要だそうです。

自然に冷めるまで待った栗を鍋から上げまして……

今度は鍋に水と砂糖を混ぜた煮汁を用意し、また栗を投入して今度は15分ほど弱火で煮ていけば完成です。

に終わった栗にはまたまたラップで蓋をして……

一晩味を染み込ませるために寝かせておくことにしました。

こうすることで翌日良く味の染み込んだ最高の甘露煮ができ上がる……はずです。

20日目に続く

今回はとうとう貯めてきた栗を解禁し、素揚げや天ぷらで食べていった様子をお伝えしていきました。

次回20日目では、仕込んでおいた栗の甘露煮がいよいよ完成する予定です。果たしてどんな味がするのか?

とうとう食費月1500円チャレンジものこり3分の1までやって来ました。土地の食材を工夫して楽しむことで、何とか残りも生き延びていきたいと思います。

今回の記事は以上です。

また次回の記事でお会いしましょう。ここまでお読みいただきありがとうございました。

↓ランキングに反映されますので、よろしければクリックお願いします!