※本日はYOUTUBE動画紹介記事も併せて投稿しています

どうも、たかしです。

10月いっぱいを食費1500円で生き延びるチャレンジ、今回は22日目の様子をお伝えしていきます。

前回は、土地に生えている藤の豆をさやから回収し、素揚げにして試食していきました。

味としては可もなく不可もなくと言った感じで、その後特に中毒症状が起きることもありませんでした。

今回は本格的に調理をして藤豆が美味しく食べられるかどうか、金時豆の甘煮をまねて食べていったのでその様子をお伝えしていきます。

それではやっていきましょう。

関連記事

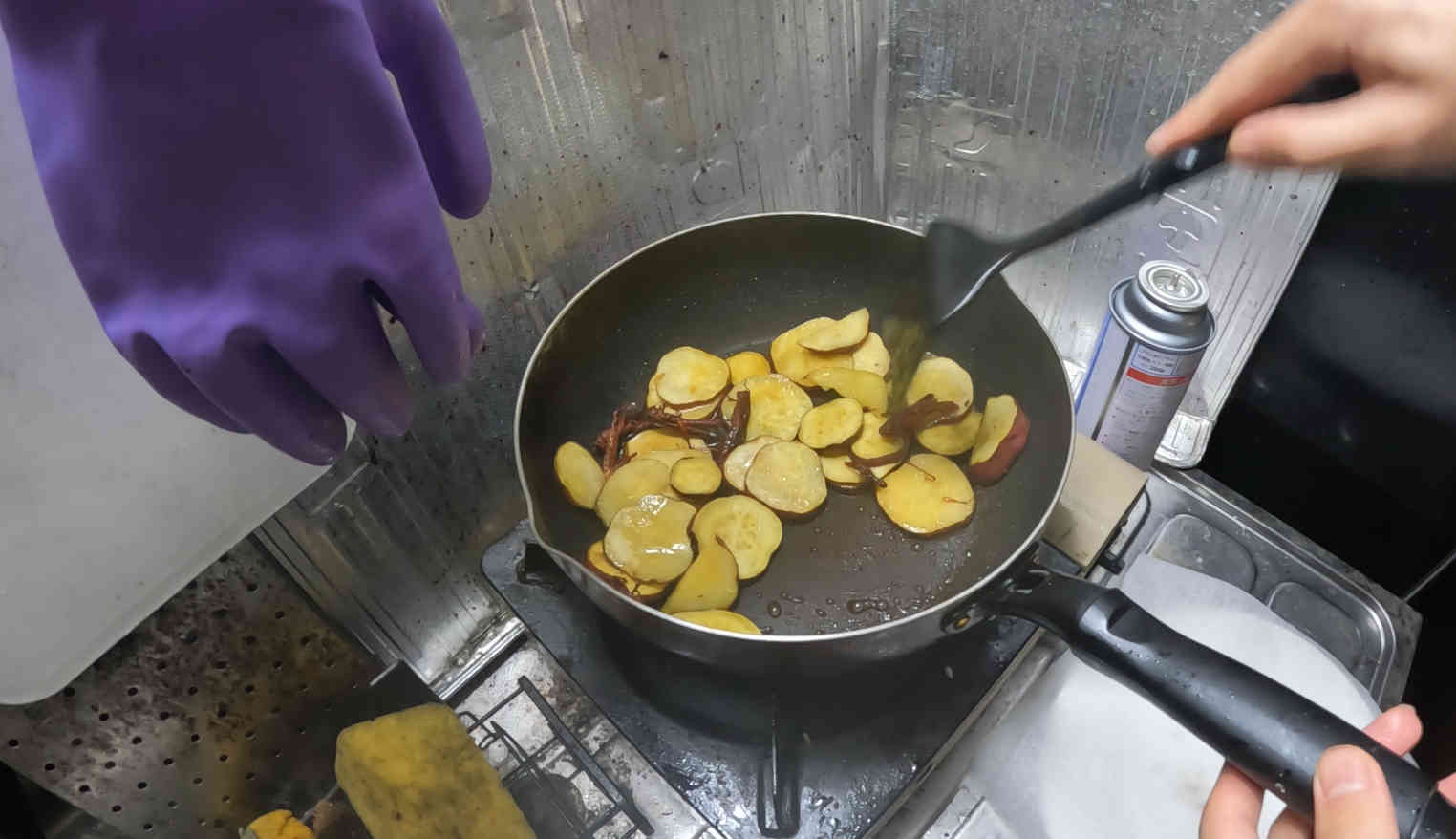

①調理の様子

一晩水に浸してみた藤豆ですが、特に膨らんでいるというような様子もなく、平べったいおはじきみたいな見た目のままでした。

この平べったい豆を金時豆と同じように調理してみて、果たして美味しく食べられるのかどうか試していきます。

まずはアク抜きとして、浸した水をそのまま使い茹でこぼしをしていきます。

一旦ざるにあけて……

今度はたっぷりの水で長時間に込んでいきます。

その時間何と弱火で40分!

40分後、すっかり色づいた煮汁から豆を取り出して柔らかくなっているかチェックします。

金時豆の場合は、ここで指でつまんで潰れるぐらい柔らかくなるのが目安みたいですが、藤豆も何とかギュッと握ると潰れるぐらいまで柔らかくなりました。

なのでまたまたざるにあけて……

今度は最終煮として、少量の水とスプーン3倍の砂糖、少々の塩と一緒に5~6分煮詰めていったら……

テラテラと光る藤豆の甘煮が完成しました!

もちろんこれだけの量を一気に食べると中毒の危険性があるため、タッパーに詰めて保存食とし、毎日ちょっとずつ消費していきます。

②実食

この日のお昼、野草と栗の天ぷら&バッタの素揚げ、天つゆ、ウメシロップジュースと一緒に今回は前回の5粒から倍の10粒の甘煮を頂いていくことにしました。

早速藤豆の甘煮を頂いていきましたが、感想としては「不味くはない、甘じょっぱくて美味しい部分もあるが問題もある」と言った感じでした。

まず言えるのが、藤豆の周りを包んでいる皮が割と厚くてかたいのが気になりますね。中の緑色の部分は柔らかくなっているのですが、外の皮は噛めないほどではないですがグニグニしているので食感が悪いです。味も皮の部分がちょっと苦いような気がします。

素揚げの時に感じた謎にフルーティな酸味ですが、これだけ煮まくった結果それは流石に感じられませんでした。中の実の部分の味は本当に悪くないです。

ただ、やはりどうしても栗と比べた時に「所詮はマイナー食材だな……」感が否めなく手ですね。

全てはこの表情からお察しください。中毒の可能性をおしてまで食べる食材ではやっぱりないと思います。

10粒食べても問題は無かったので、その夜更に10粒追加で食べましたが、これでも特に問題は無かったです。

これだけ火を通したことにより毒性が中和されたのか、それとももっと大量に食べないと中毒症状は出ないのか定かではありませんが、とりあえず時間を置いて10粒ずつぐらいだったら問題はなさそうです。

まだ結構藤豆は残っていますので、今後もこんな感じでちょっとずつ消費していきたいと思います。

ちなみに栗の甘露煮を食べた時はこの顔です。良い表情ですね。

やはり栗は神。

③23日目以降へ続く

今回は藤豆を金時豆のように甘煮にし、果たして美味しく食べられるかどうかを試していきました。

「どうして藤豆はここまで、『どのぐらいなら大丈夫なのか、なぜ中毒症状になるのか、どうしたら安全なのか』についての記事が少ないのか?」と疑問に思っていましたが、それは恐らく「端的にそんな美味しくないし、量もそんなに確保できないし」っていうことなんだと、今回の試食を通して思いました。

例えばフグなんかは、例え毒があったとしても美味しいがゆえに食べ方が確立されている訳で、つまり「そうじゃない藤豆=美味しくない」ってことなんですね。勉強になりました。

残り9日間、短いようで長い道のりですが、何とかお腹を壊すことの無いよう乗り切っていきたいと思います。

今回の記事は以上です。

また次回の記事でお会いしましょう。ここまでお読みいただきありがとうございました。

↓ランキングに反映されますので、よろしければクリックお願いします!