どうも、たかしです。

早い物で、冬の終わりに夏野菜づくりに向けて土づくり作業をし、コマツナなど一部野菜の種まきやエンドウの支柱建て作業等をしれからもう2か月近くが経とうとしています。

現在の開拓地菜園がどのような様子になっているかというと……

じゃん!

……とまあこのように、全体的に非常に青々とした……というよりはもはや鬱蒼とした様相を呈しております。

なぜこのような状況になっているのか? 野菜たちはちゃんと育っているのか? 今回はお伝えしていきます。

それではやっていきましょう。

関連記事

①野菜の様子

1.ジャガイモ

まずご紹介したいのがこちらのジャガイモです。

当ブログの熱心な読者様であれば「おいおい、ジャガイモの種イモ手に入らなかったって言ってたじゃねーか!!」と画面の向こう側でおブチギレになられていることかと思いますが……これには事情がありまして。

ご近所の人と通りがかりに畑の話をした時にジャガイモが売り切れてしまっていた話をしたところ「だったら家に芽が出てきたジャガイモがあるからあげるよ!」と頂いたものをそのまま植えた所無事に芽が出てきてこうなった訳です。

もらったジャガイモがぱっと見が種イモっぽくなくて「これ普通に芽が出てきただけのスーパーのジャガイモ魔なのでわ??」と疑ってしまっていたのですが、これほどの発芽率を誇っているということはちゃんと種イモだったのかもしれません。ご近所の方、疑ってしまって申し訳ありませんでした。

ちなみにこの見るからにアブラナ科っぽい植物はなんとこの冬収穫したハクサイです。

収穫した後の芯の部分だけ残っていて、それを適当に畑の土に梳きこんでいたらなんとここまで成長しました。植物の生命力恐るべし。

2.コマツナ

コマツナはちょいちょい虫食いが発生してしまっていること以外はおおむねいい感じで成長していて、3月に種まきをしたグループはそろそろ収穫時期かなと言った感じです。

一つ学んだのが、こうやって時期をずらして種まきをする時にあまりグループ同士を近づけてしまうと、隣接している箇所は日がさえぎられてしまって成長が阻害されるということですね。明らかに際の部分だけ成長が周りより遅れています。

時期をずらす場合は、人間隔開けてマルチ穴を空けるべしということですね。

3.エンドウ

最後に、こちらは去年の秋に種まきをして越冬して育てているエンドウですが、非常にいい感じに成長してくれています。

本来小さな株の状態で越冬させなくちゃならないところ、あまりにも成長させすぎてしまって一部枯れてしまっていたのでもう駄目かなと思ったのですが、無事にここまで成長してくれました。

4月の半ばごろから少しずつ実が付き始めて、五月に入ると2~3日に10個ぐらいの鞘を実らせてくれるようになりました。

さやの大きさも文句なしで、非常にいい感じです。これからもっと暑くなればどんどん実を付けていってくれることでしょう。

ただ失敗もあって、竹で作った支柱が倒れてしまって、もはや防獣フェンスにつるが絡まってしまっています。

竹の強度が足りなかったのもあるのですが、この土地の春一番の強風さを舐めてたのが一番の失敗の要因ですね。それまで持ちこたえてくれていたのが、とんでもなく風の強い日があった翌日に確認したらこのような状態になってしまっていました。

これの何が問題かって、収穫しづらいというのもそうなんですが、一番はフェンスから飛び出たつるが速攻シカに食べられてしまうということです。

やはりマメ科の植物の葉っぱは相当おいしいのか、飛び出た端からシカにかじられてしまっています。この土地には当然、河川敷なんかを埋め尽くしているあのクズも自生しているのですが、この土地では随分大人しくしか生えていないんですよね。何でだろうと思っていたのですが、クズのつるが伸びる端からシカが喰いつくしてしまっているからなのかもしれません。

②野草の様子

冒頭の全体写真からも分かる通り、畑の端っこには大量に野草が生えてしまっています。

空き家の庭にも生えているゴギョウ(ハハコグサ)がありますが、ぱっと見で庭に生えているよりも勢いがあることが分かります。

これはやはり日当たりもそうですし、地面の状態も肥料が梳きこまれている良質な土であるからこそこれほどに勢いよく生えているんじゃないかと思います。もはや別物です。

サギゴケも生えていて、植生は空き家の庭とそこまで変わりない感じですが、庭には生えていない植物もちらほら見かけます。

この小さな花の植物は恐らく「コハコベ」。春の七草の「はこべら」が指す植物で、食用にすることができます。

こちらの背が高い植物は恐らく「スイバ」もしくは「ギシギシ」でしょう。こちらも調理すれば食用にすることができるみたいです。

こうやって見ると食べられる野草が多いですね。

面白かったのが、エンドウの畑に便乗して「カラスノエンドウ」が自生していたことです。

カラスノエンドウはそれなりの栄養のある土のある場所じゃないと自生しないみたいなので、何とか潜り込んできたのでしょう。

畑の中と外でこれだけ植生に違いが出るというのも驚きで、畑の外は一応草刈り後ではあるのですが、元から畑のなかほど背の高い植物は生えていませんでした。

これは恐らく、畑の中の方が土の栄養があるだとか、耕されていて生えやすいとかもあると思いますが、一番の理由は「生えてきた端から美味しい野草はシカが食べてしまう」ということがあるんじゃないかと思います。

結果的に、シカが啄ばむのさえ難しいような地を這う物や、シカに食べられても問題ないぐらい繁殖力の強い物、しかも食べられないような物といったごく一部の植物だけが成長していくため多様性が失われて行ってしまうのでしょう。

シカが増えすぎるとやっぱり様々な問題がありそうだなということがよく分かる一場面でした。

③まとめ

今回は春の開拓地農園の様子をお伝えしていきました。

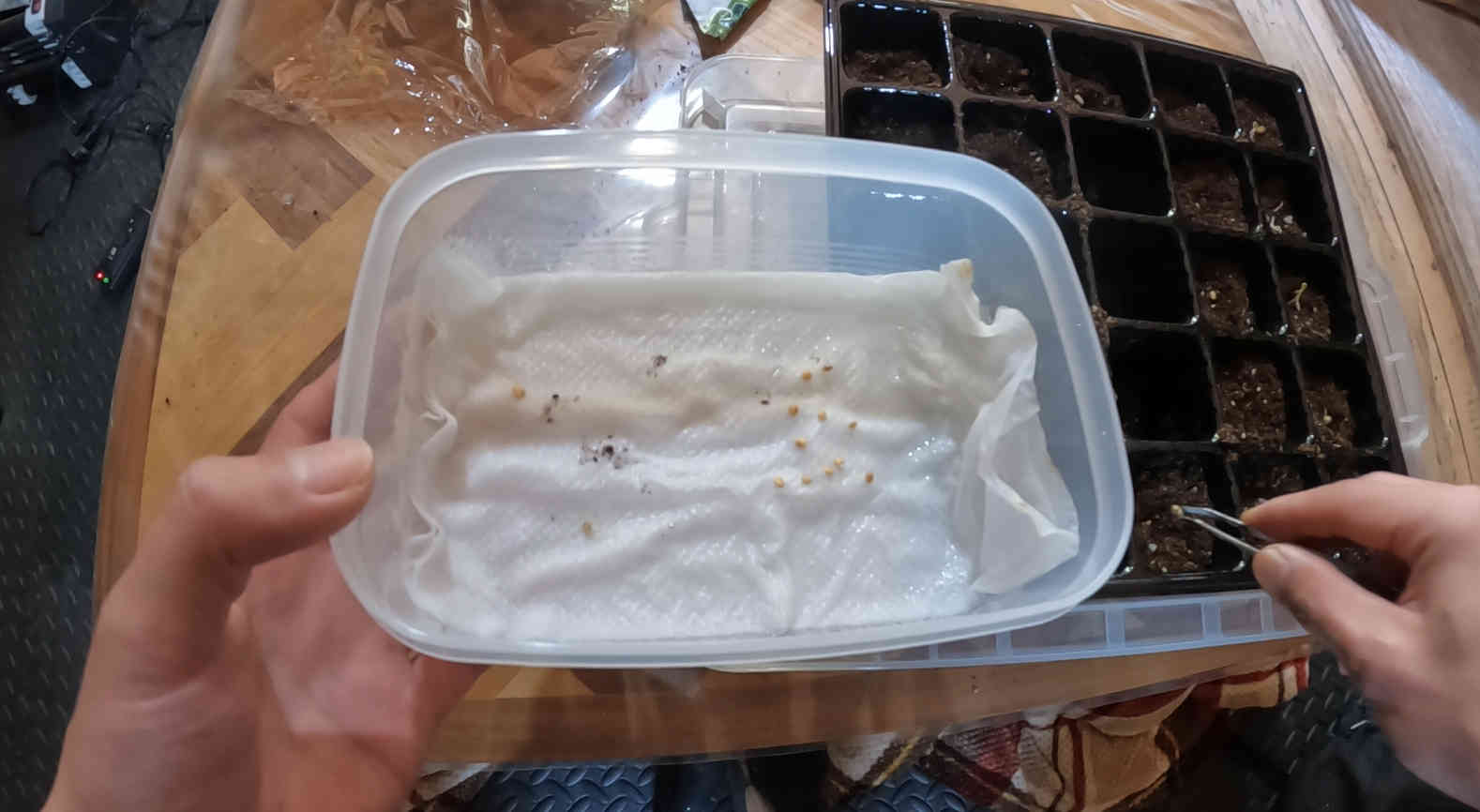

今のところ問題なく野菜は成長してくれており、ここから更に現在種から苗を育てているナス・ピーマンももう少し気温が上がった頃に追加で植えていく予定なので、更に賑やかになっていくことでしょう。

土を耕して、シカに食べられないよう囲ってさえしまえば食べられる野草もドンドン生えてくることが分かりましたので、そのうち「野草を収穫すること」だけを目的とした「野草菜園」的な場所を整備してみても面白いかもしれません。

今回の記事は以上です。

また次回の記事でお会いしましょう。ここまでお読みいただきありがとうございました。

↓ランキングに反映されますので、よろしければクリックお願いします!