どうも、たかしです。

今回は空き家の玄関口にある、崩れかけの石垣を自分で積み直して補修していきたいと思います。

空き家の玄関前にはスロープが設置してあり、周りの地面は1段高くなっていて土流出防止に石垣が組まれているのですが……

恐らくは元住人が自分で組んだものと思われる石垣はそのほとんどが崩れ、一部に至ってはもはや石がばらまかれているぐらいの見た目になってしまっています。

他にも雑草や竹が生えていたり落ち葉が積もってしまっていたり色々と問題がある状況なので、石垣を積み直してきれいな見た目の玄関前にしていきたいと思います。

ただ、僕自身石垣を積むのなんてもちろん初めてのことなので、いきなり全体を手掛けるというのは抵抗があります。

と言う訳で今回は練習を兼ねて、玄関左手の非情に小規模なスペースだけで石垣を組んでいきます。

雨落ちの件で、やっぱり最初にやった方より一回慣れた方が圧倒的に見た目もきれいになるのは身に染みていますからね。

今回練習しつつ、どうやったらきれいに積むことができるのか、どんな手順でやっていくのが効率的なのか等々見定めていきます。

それではやっていきましょう。

関連記事

①作業の様子

1.整地

まずは石垣を積む場所の整地作業をしていきました。

散乱している石材をどかしていきます。自然石だけでなく割れたコンクリートブロックや、何らかの石材の端材なんかが使ってあるのはいかにもDIYって感じがします。

生えていた雑草「ホトケノザ」は一旦根っこごと抜いて置いておくことにしました。

普通に処分しても良いのですが、どうせなら石垣を積んだ後に植え替え出来たら良いかなと思ったためです。だいぶ適当なのでダメ元ですが。

ちなみに春の七草にある「ホトケノザ」とはキク科の「コオニタビラコ」を挿すらしく、このシソ科の「ホトケノザ」とは別らしいです。ややこしい上に意味不明ですね。

そしてシソ科にもかかわらずこの「ホトケノザ」は食べても美味しくないらしいです。残念。

また驚いたのが、石垣の一部はコンクリート製のスロープがまたがるようにして重なってしまっており抜くことができなかった点です。スロープの下が崩れてきて石を突っ込んだのか、それとも石の上にスロープを作ったのか……。

素人なんで全然わからないんですけど、コンクリのスロープってこんな感じで作るもんなんですかね? 石抜いて土が流出したらすぐに崩れてしまいそうで恐ろしいです。

石と雑草を抜いた時点での全体図がこんな感じ。スロープの下がスカスカであることが分かります。

その後土を掘って全体を整えた後……

石垣設置予定箇所を転圧しておきました。

転圧前に石を砕いて作った小石を土に混ぜておいて、気持ち強度を増しておきました。

2.石積み

石積みには、以前投稿した動画で農地から発掘した石の中からほどよさそうなサイズの石を見繕って使用しました。

まずは一段目を並べていきます。

ここまでは特に言うことはないのですが、重要なのはこれ以降どのように石を積んでいくかと言うことです。

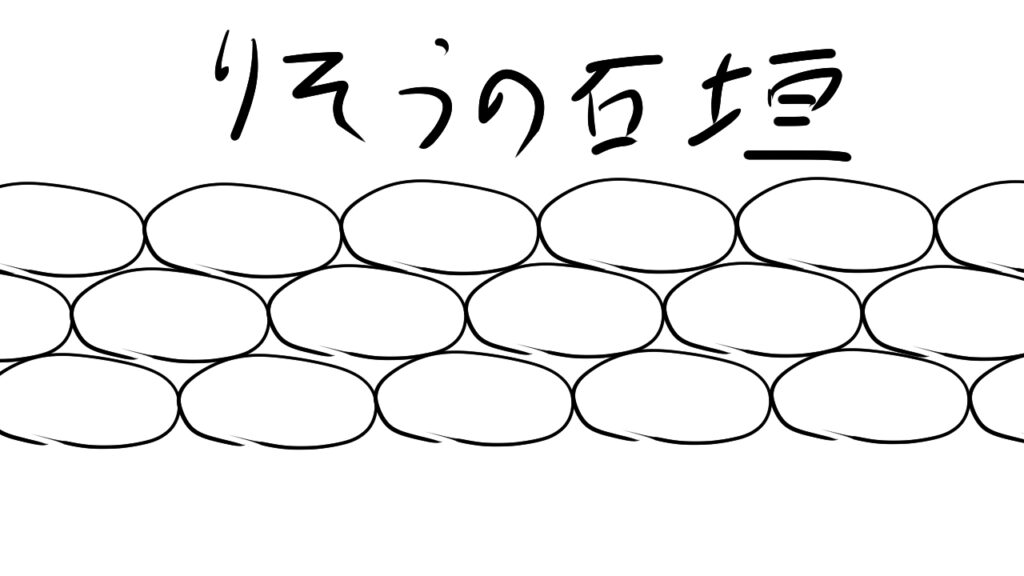

色々調べていると石垣の積み方にも色々あるのですが、自然石を使う際の基本はやはり「石と石のはざまの上に石が乗っかっていき噛み合うように固定する」という「谷積み」と呼ばれる考え方で積んでいくことになります。

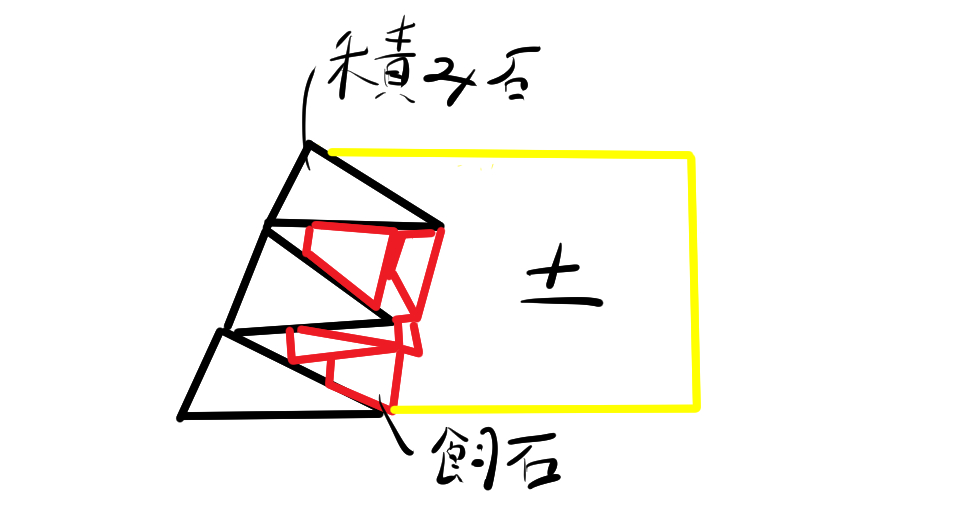

また横から見た時に石のお尻部分が常に下がって重心が土の方に乗っかるようにすることが重要で、石と石の間は飼石と呼ばれるクサビの役割を果たす意思で埋めることで強固な石垣となるようです。

ちなみに上の図は相当簡略化しており、本当は他にも土に当たる部分により細かい石を詰め込んだりだとか、一番下の石の下に更に下地の木を打ち込むだとか、やはり石垣は歴史がある分かなり細かいルールや作法があるみたいです。

ただ、やはり自然石を使うとなると簡略化した最低限のルールだけでも守るように積んで行こうとしてもまぁ~大変でした。

こちら1段目を横から見た図ですが、この時点で既に「石のお尻の方が下がるようにする」というルールが守れていません。

以外にも奥に行くにしたがってしりすぼみなるような石って、早々都合よく無いんですよね……一番下に使えるようなしっかり目の石となったらなおさら。

そして2段目からは飼い石を挟みつつ、1段目の石の合間に噛み合うように石を並べていきたいのですが、これがまた難しい。

どれだけ調整しようとしても、いつの間にか下の石の真上に2段目が来るようになってしまったり、そもそも全ての石の幅が同じわけではありませんから、1段目との数が1:1にすること自体が難しく、結局いつの間にか形が崩れていってしまうんです。

2段目設置時点の様子がこんな感じ。途中途中に不自然に縦長に挟まっている石の存在が、悪戦苦闘の様子を如実に表してくれています。

上から見るとこんな感じ。

右端の方が若干カーブになってしまっているのも、サイズ調整の難しさに拍車をかけています。

そして最終的にこうなりました。

パッと見て思うのは、石と石の間のすき間がありすぎでは? と言うことですね。ここが空いてしまっていると凄いスカスカに見えて、不安定な石垣に見えてしまいます。

実際、この石と石の間に空間が多く、接している面(合い端)が非常に少ないのは「毛抜き合い端と」呼び、不安定な石垣を指すそうです。

横から見たらこんな感じ。

今回結構頑張ったとは思いますが、やはりガタガタな感じは否めません。

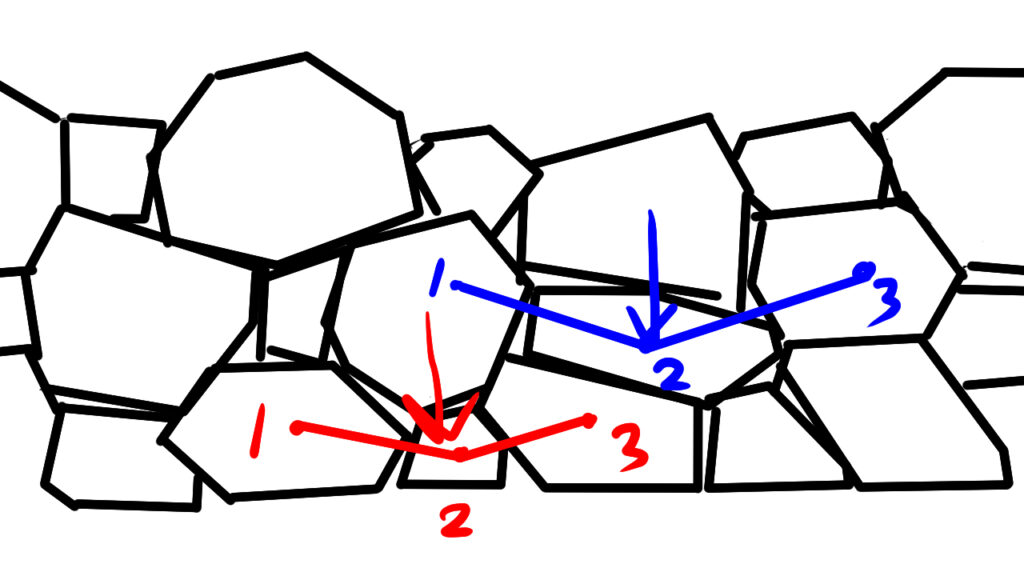

それにしても石と石の間に上段の石が来る「谷積み」は、流石に自然石では無理があるんじゃないかと思いまして、もう一度調べてみたらどうやらこういう自然石(「野面石」と呼ばれる)では3つの石で一つの谷を形成するやり方が一般的なようでした。うーん、なるほど。

確かにこれなら、大きな石も小さな石も、そして中ぐらいの石も、色々な形の石同士を組み合わせて石垣を組むことができそうです。

やはり先に練習しておいてよかった……。

3.仕上げ

最後に仕上げとして、土を多めに盛り、そこにホトケノザを植栽していきました。

かなり石積みに時間がかかってしまい、その間野ざらしになっていたホトケノザはシナシナになってしまっていました。これはもう駄目そう……。

②まとめ

今回は玄関前の石積みを本格的に補修していく前に、小さなスペースで練習をする様子をお伝えしていきました。

練習の方はやはり初めてということもあってかなり不格好になってしまいましたが、その分次に生かせる知識も新しく得ることができましたので、ぜひとも次回本番では綺麗で強固な石垣を作成していきたいと思います。

石垣が上手くできたら、今度はちゃんとした草花を植栽してみるのも面白いかもしれませんね。

次回の記事へ続きます。ここまでお読みいただきありがとうございました。