どうも、たかしです。

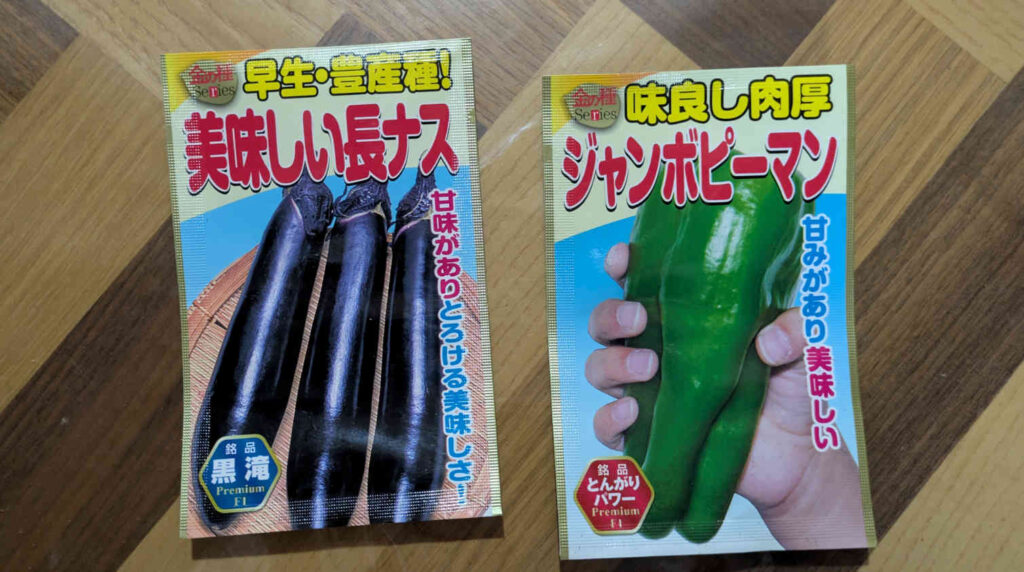

それは3月の初めのこと。素人向きで無いことなどつゆ知らず、うっかり買ってきてしまったナスとピーマンの種をせっかくなら育ててみようと色々試行錯誤をして栽培を続けています。

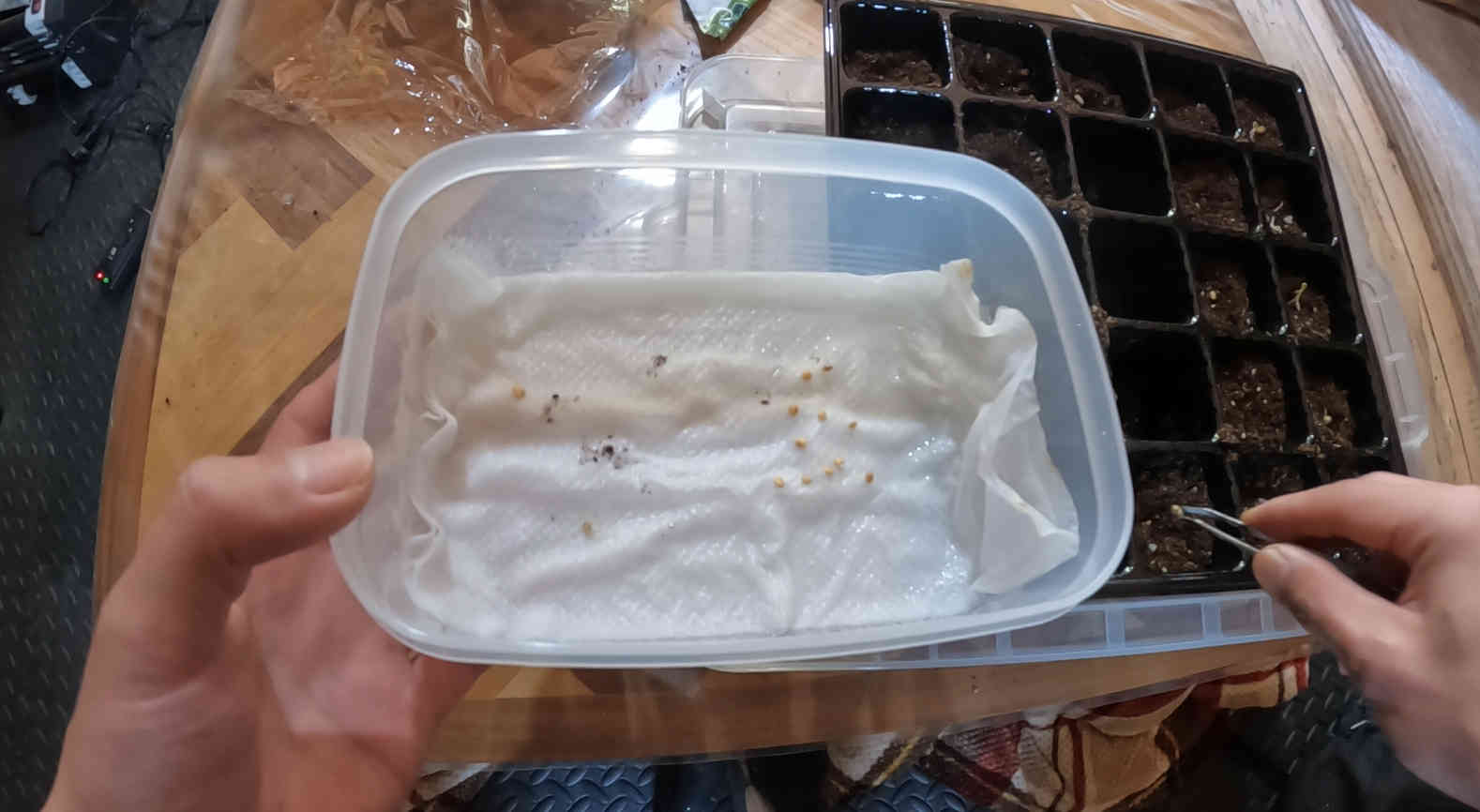

発芽~植え付け苗まで育てるためには保温管理が必要なナスとピーマンを、コタツを利用して保温管理することによって発芽に成功させ、連結式の小さな育票ポットに移植するところまで前回お伝えしていきました。

今回はそれからナス・ピーマンがどうなったのかを、その成長過程や管理体制含めてお伝えしていきます。

それではやっていきましょう。

関連記事

①芽が出て来るまで

連結ポットに移植してから2日ほど経って、最初の芽がとうとう出てきました。いわゆる「子葉」という奴ですね。

さて、これまではずっと保温をコタツだけでやってきていたわけですが、芽が出てきたとなったらそうはいきません。植物は芽が出て以降、太陽光を浴びて光合成をしなくては十分な栄養を摂取することができずに枯れてしまいます。

しかし、この時はまだ3月の中旬~下旬ぐらい。まだ日中でさえ十分ナス・ピーマンの発育に適した気温にはなっておらず、寒すぎるとそれだけで芽が弱ってしまいます。

日航も浴びつつ保温もして……となるとビニールハウスがあると良いのですが、当然そんなたいそうな設備は持ち合わせていないので……

有り合わせの材料で超小規模なビニールハウスを作成し、その中で保温管理をすることにしました。

竹とトンネル支柱、そしてゴミ袋を組み合わせただけのお粗末なビニールハウスですが、保温に関しては十分すぎるほどの効力を発揮します。

この時の気温は15度ほどでしたが、ビニールハウスの室温は30度まで上昇しました。ちょっと暑すぎるぐらいです。

温度差が激しすぎるとそれはそれで芽が弱ってしまいますので、若干ビニールを持ち上げて隙間を設けつつ温度調整をして、日中はこのビニールハウス内で保温して夜にはコタツに戻す、といった管理方法で育てていきました。

そう言った温度管理のかいもあってか、徐々に各所から芽が出始めて……

種移植から1週間後には、ほとんどの種が無事に芽を出しました!

②芽の異常&保温管理方法の変更

実は、芽が出たのは良いんですが一つ問題がありまして……

何か全体的に芽が黄色っぽくないですか?

これ、別にナス・ピーマンの芽自体が黄色いわけじゃなくて、恐らくなんですが日照不足で十分に葉緑体が作れなくて、それで黄色っぽくなっちゃってるんですよね。

もやしって黄色っぽくてひょろひょろしてるじゃないですか。あれって日光の碌に当たらない状況で発芽だけしているからあんな状態なのであって、恐らくこのナス・ピーマンたちも同じ状況に陥っちゃってるんですよね。

こちらの芽なんかもう悲惨です。黄色い子葉が枯れちゃって崩れてしまっています。こうなってしまってはこちらの芽はもう駄目ですね……。

なぜこんな状況になってしまったか考えると、恐らくほとんどの保温を全く光の無いコタツで行ってしまったからじゃないかなと思います。

発芽まではコタツで良くても、そこから芽が出るまでの間はちゃんと日光に当たらないと、きちんと葉緑体を持った子葉が出てこないってことなんじゃないかなと。

そうなると、コタツよりも光が当たって、かつ夕方~夜間~早朝までの間保温管理ができる場所が必要になる訳です。そんな都合のいい場所がある訳……

ありました。

小屋の中は暖房を効かせることができ、夜間にも暖房をつけっぱにすれば室温20度前後をキープすることができます。

最低限部屋の明かりはありますし、寝るとき以外はこうして窓際に連結ポットを置いておけば多少とはいえ日光も浴びることができます。そして日中だけビニールハウスでしっかり日光を浴びさせればいいわけです。

とはいえもう既にほとんどの芽は黄色い状態になってしまっているので、「こりゃあもう駄目か……」と半ば諦めつつ保温管理を続けていたのですが……

植物というのはたくましい物で、一部目はしおれて駄目になってしまったのですが、ほとんどの芽は緑色を取り戻して枯れることなく持ちこたえてくれました。

葉っぱの半分近くが枯れつつも持ちこたえている姿には勇気を貰えますね。

③本葉が出て来る

移植から3週間ほどたって4月に入ると、とうとう子葉の間から本葉が見えてきました。

こちらはピーマンの本葉。子葉の間から綺麗に対になって生えてきています。

こちらはナスの本葉。ピーマンとは違い1枚だけ葉っぱが出てきています。

この位になるともうナスとピーマンの違いがはっきり出てきます。もう茎の色が明確にナス色・ピーマン色になっていますね。

④デカいポットに移植する

本葉もだいぶ大きくなってくると、もうそろそろ連結ポットでは手狭になってきましたので、畑に移植する前にもうワンサイズ大きなポットに移植していきます。

移植する前に、苗の方は水に浸して根っこにしっかり水分を染み込ませておきます。こうした方が移植成功の可能性が上がるみたいです。

ポットの方に土を詰めて、こちらの方もしっかり水を染み込ませておいたら……

手早く苗を移植させて、隙間も土で埋めてたっぷり水やりをしておきました。

その後の管理は連結ポットの時同様、昼はビニールハウス夜間は小屋の中で保温管理を続け、畑に移植できるサイズにまで引き続き栽培していくことになります。

4月上旬でこの大きさなので、作付けができるまでの苗になるのは5月入ってからになりそうですね。

⑤まとめ

今回は芽が出てきたナス・ピーマンを保温管理しつつ、畑への作付け前の最後の段階として大きめのポットに移植していくまでの様子をお伝えしていきました。

何とかこの調子で畑への作付けまで育てられそうなめどは立ってきましたが、ぶっちゃけて言うともうこの時点で「ナス・ピーマンを種から育てるのは割に合わない」と感じています。

保温管理のためにコタツとか小屋の暖房とかをつけっぱなしにすることで電気代が嵩みますし、ナス・ピーマンの苗がホームセンターで一株100円で買えてしまうことを考えると、どう考えても電気代の方が高くついてしまいます。

そこに加えて毎日保温管理の手間暇をかけている訳で……お金が浮くわけでもない・手間もかかるとなったらホームセンターで苗を買うのと比べて全く勝っている部分がありません。

「栽培が趣味で、ナス・ピーマンを種から育ててみたかった!」みたいな効率度外視の場合や、もしくは電気代が回収できるぐらい大量栽培するとかでもない限り、種から育てるというのは家庭菜園では現実的ではないかなと思います。

とはいえ、ここまで育ててきた以上は何とか収穫できるまで育て切っていきたいところですね。ここまで手間をかけただけあって愛着もわいてきてしまったので、枯らさないよう管理を続けていきたいと思います。

以上で今回の記事は終わりです。

また次回の記事でお会いしましょう。ここまでお読みいただきありがとうございました。