どうも、たかしです。

沢水を利用したメダカ池に、ヤフオクで購入した200匹のヒメダカを放流したところで、メダカ池には2つの問題点が発生してしまいました。

その一つ目が、前回の記事で取り上げた「池に繁殖してしまったオタマジャクシ」でしたが……

メダカにとって丁度いい餌となることが判明したため、駆除がてらメダカの餌代を浮かせることもできるという何ともラッキーな事態として収まりを見せました。

さて、残すところ問題点はあと一つ。それは池に侵入してくるトノサマガエルをどうするかということです。

ハウスの周りに張っているネットをかいくぐり、メダカ池の周囲に居ついてしまっているトノサマガエルたち。

ここで心配なのは、メダカがオタマジャクシを食べるように、カエルがメダカを捕食してしまっているのではないか、ということです。

そこで今回は、カエルがメダカを襲ってやしないか、カメラを回して観察していったのでその結果と、その後の対策等についてお伝えしていきます。

それではやっていきましょう。

関連記事

①カエルの様子を観察した結果……

午前中、GoProを回しっぱなしにして池の様子を観察し、カエルがメダカを襲っていないかどうかチェックしていくことにしました。

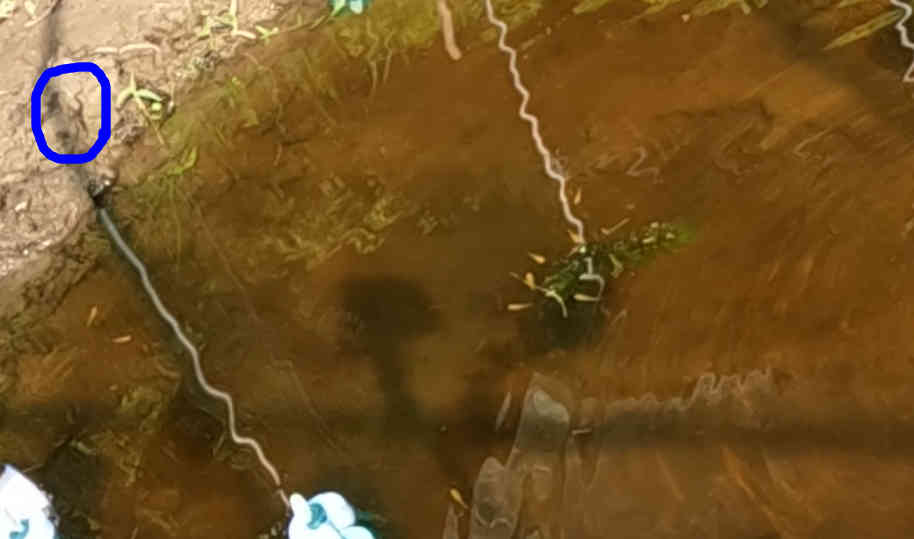

遠めなので、ちょっとわかりづらいのですが、青丸の中にトノサマガエルがいます。

すると次の瞬間……

トノサマガエルが水面に飛び込みました!

見た所外敵に襲われたわけでもないので、一見メダカを捕食するために狙いを定めて飛び込んだようなのですが……。

しかし、画像が粗くて分かりづらくはあるのですが、それでもメダカを捕食しているようには見えませんでした。

襲っているけど外しているのか、それとも別の理由で飛び込んでいるのか……?

大体3~4時間ほどカメラを回したのですが、これと似たような状況が何回も見られまして……

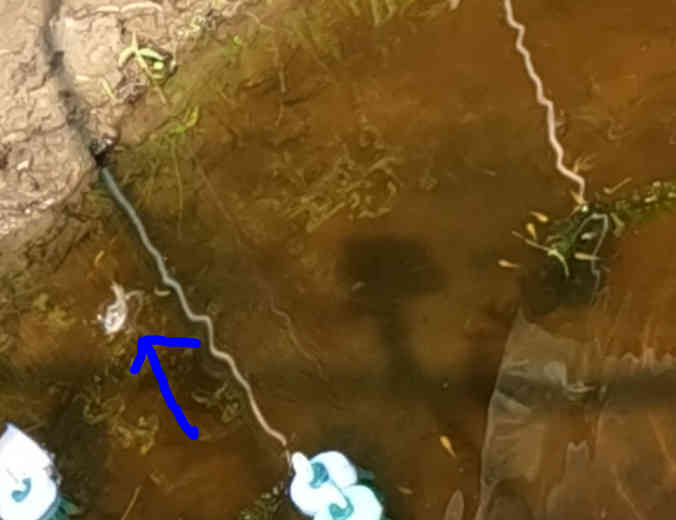

一番怪しかったのがこちらの場面。画面奥からカエルがぴょんぴょん飛んできて……

勢いよく水面に飛び込み……

メダカのすぐ近くに着水!

しかし、その後水面を泳いでいるカエルの口元にはメダカが咥えられている様子はなく……。

結局、ハッキリと「カエルがメダカを捕食した」と確認出来る瞬間は収められていませんでした。

しかし、カエルは明らかにメダカを意識して池に飛び込んでいるように見える行動を繰り返しており、捕食されてしまっていてもおかしくないと感じました。

②カエル捕獲作戦

捕食されているかどうかは未確定ではありますが、放っておいても別に良いことがある訳でもないので、侵入しているカエルたちを捕獲していくことにしました。

卵を池に産んでくれるのだったら、メダカの餌になるので放っておいてもメリットがあるのですが、どうやらトノサマガエルはある程度大きくなるまで卵を産むことはないらしく、見た所池の周りにいるのは2~4㎝ほどの今年変態したばっかりっぽい子たちばっかりだったので、卵も期待できなさそうだったので全て捕獲することにしました。

捕まえたカエルは、一旦用意したケージの中にどんどん投入していき……

30分ほど捕獲しただけでゆうに10匹を超えるトノサマガエルが集まりました。

トノサマガエル自体は、生息地となる田園地帯が減少していることから「準絶滅危惧種」に指定されているほどの生き物なのですが、この辺りにはそうは思えないほど大量に繁殖しているようですね。

トノサマガエルを捕食してしまうような外来生物であるアメリカザリガニやウシガエルがこの辺では見かけないこともこの状況に関係しているのかもしれません。

野に放ってもまた戻ってきてしまうだろうし、かといって準絶滅危惧種に指定されているような生き物を駆除してしまうのも流石に気が引けるし……。

ということで、メダカ池の片隅に一旦捕獲ケージごと置いておくことにしました。

彼らの処遇に関してはまた後々考えていくとして……。

トノサマガエルの侵入が少しでも抑えられるよう、より目の細かい「防風ネット」を周りに更に取り付けていって、カエル対策は一旦完了しました。

③まとめ

今回は、メダカ池に侵入してしまったカエルとオタマジャクシに対して、色々試しつつ対策をしていった様子をお伝えしていきました。

オタマジャクシについては特に問題はなさそうですが、カエルに関してはよっぽど隙間なく目の細かいネットで周りを囲まないと、侵入を阻むことは難しそうです。

今のところ明らかにメダカが減っているような感じも無いですし、カエルが実際に捕食している所を見た訳でもないので、そこまで神経質になる必要も無いのかなと思いますが……。

ただ、現在捕獲しているケージにいつまでもカエルをギュウギュウ詰めにしていてもいづれ死んでしまうので、侵入してきたカエルをどうするかについてはまた考える必要がありそうですね。

せっかくだったら、こんなにも大量のトノサマガエルがあっさり捕まえられるこの環境はなかなか得難い物だと思うので、有効活用していきたいところですが……どうしようかな。

今回の記事は以上です。

また次回の記事でお会いしましょう。ここまでお読みいただきありがとうございました。

↓ランキングに反映されますので、よろしければクリックお願いします!