どうもたかしです。

今回は、完成していこうほとんど手を付けてこなかった小屋のアップグレードを施していく内容になります。

一体どこかと言うと、それは雨だれが落ちる小屋の軒下です。

僕の住む小屋は切妻屋根で出入り口側に妻側があるため、雨だれはその両側に流れて地面むき出しの軒下に落ちていきます。

その証拠に、小屋を建てた当初は待ったいらだった地面がすっかり軒先の形にそっくりそのまま窪んでしまっています。

軒先に雨だれが落ちること自体は別に問題ないのですが、その跳ね返りによって泥水が壁面に飛び散ってしまうんですよね。

単純に見た目汚いですし、それに泥水が付着し続けることによる経年劣化の早まりも懸念されます。

反対側なんかもっとひどいです。空き家の壁と面している方なので雨粒の落ちる量は少なそうなんですが……落ち葉がこの場所に積もることと何か関係があるのかもしれません。

この雨だれの跳ね帰りを解決するのに一般的なのが屋根に雨どいを取り付ける方法ですが、当然雨どいを購入するのだってお金がかかりますし、それに雨どいは落ち葉が詰まったりしないようマメなメンテナンスが必要になります。

それに、将来的に小屋周りにはウッドデッキであったり空き家との連絡通路だったりを取り付けたいと考えているのですが、雨どいを取り付けるとそのパイプとの干渉なんかも考慮に入れなければならず自由度が下がる気もします。

と言う訳で、今回僕がDIYするのは日本古民家の軒先なんかに良く設置されている石を敷き詰めた「雨落ち」になります。

軒下の雨だれが落ちる場所に小さく割った石を配置することにより、泥が跳ねることを防止する昔ながらの雨だれ対策になります。

今回はこの雨落ちを、土地に転がっている石を使用してできるだけ材料費を安くDIYしていきます。

前半として今回は窓のある側の雨落ちを作成していった様子をお伝えしていきます。

それではやっていきましょう。

その他小屋建築記事(ランダム表示)

①石をとにかく割る

まずは雨落ちに敷き詰める小石を、土地に転がっている中途半端なサイズの石を割ることによって大量に調達することから始めていきました。

砕石自体はホームセンターなんかでももちろん購入できるのですが、やはり土地にこれだけの石があるのにわざわざ町に下りて購入し、また山奥の石の総量を増やすって意味分かんないなって思うんですよね。

石を運ぶのも割るのもそれなりの労力ですが、労力でお金が節約できて、土地の資源を活用できるのなら儲けもんです。

実はかなり前にも割った石が結構あるのですが、恐らく足りないので追加でそれなりの量確保しておきました。

②作成の様子

1.設置場所のマーキング

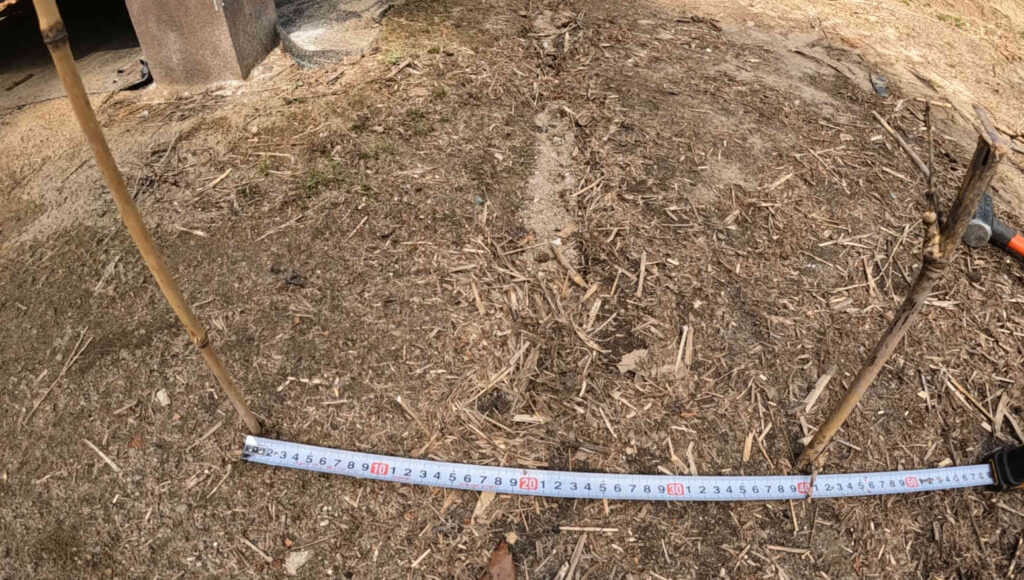

あまりにも雨落ちを広く取ってしまうと、必要な意思も労力も増えるうえスペースも余計に取ることになってしまいますので、今回は雨だれの落ちている跡からから左右に20㎝ずつ取って計40㎝幅の雨落ちを作成していくことにしました。

4隅に竹を打ち込んで、その間に紐を渡してマーキングします。

2.枠石の仮設置

マーキングした位置に、小石の周りを取り囲む大きめの石を並べて問題なく収まるか、数は足りるかをチェックしていきました。

全体像がこんな感じ。

雨落ちの端をどのように収めようかは結構迷ったのですが、シンプルに長方形の形に枠石を並べてその中に小石を設置していく方法にしました。

3.設置穴を掘る

マーキングした長方形の形にスコップで軽く地面を掘っていきます。

深さは枠石の頭が若干はみ出るぐらいをイメージして、7~10㎝ぐらいの深さを意識して掘り均していきました。

枠石を収めるとこんな感じ。

深すぎると周りの土が流入してしまうし、逆に浅すぎても枠石が邪魔になって場合によっては石が転がって行ってしまうし、難しい塩梅です。

端の方まで掘ると、たったこれだけの深さを掘っただけなのに大量の残土が出てしまいました。

意外にも小屋周りの土は畑にも使えそうなぐらい良質な感じだったので、一々農地とかに運んで積み上げるのもどうかと思ったのもあり、このまま土嚢に詰めてコンポストトイレ用の土としてストックしておくことにしました。

4.防草シートの設置

掘った穴の底に防草シートを張っていきます。

石を敷き詰めた所で、雑草は容赦なくすき間を縫って生えてきてしまいます。そうするとその草が枯れて石の間に溜まり、土となってまた新たな雑草が生えて……と言った感じでドンドン雨落ちの中に土砂が溜まって行ってしまいますので、先んじて防草シートを張ることによってそれを防ぎます。

ちょっと防草シートが目立って見た目がよろしくなくなるのがネックですが、防草シートを敷いておくことによって後から石をどけたくなった時にも防草シートごと外せばいいので撤去が楽になるというメリットもあります。

防草シートを張ったその上から枠石を詰めることによって固定していきました。

5.小石の投入

枠石の中に割って調達した小石を流し込んでいきます。

全体的にならすことによってこんな感じで収まりました。これでまだ昔に作成した小石は使用していないので、恐らくもう反対側ように新たに石を割る必要は無さそうです。

本来雨落ちは石の底に水が流れ込んでいく暗渠パイプなり穴なりを設けておく物なのですが、この土地は若干下りになって自然と水が排出されるようになっているため、雨落ちの端に水が流れる用の溝を軽く掘っておくだけにしました。これで雨が降って特に雨落ちないに水がたまりすぎることが無ければOKのはずです。

6.仕上げ

最後、防草シートの端っこがビロビロしていてちょっと見た目的によろしくなかったので微調整を施していくことにしました。

まずは防草シートの端が小屋側に偏るように引っ張りつつ寄せていって……

はみ出し幅の増えた小屋側の防草シート端をシート打ち込みピンで固定していきます。

こうすることでちょっとはメリハリがついて見た目が良くなったかなと思います。

③次回「もう片側の設置→完成編」へ続く

今回は小屋の軒下に落ちる雨だれによる泥はねを防ぐため、軒下にDIYで雨落ちを片方設置していく様子をお伝えしていきました。

次回は同じ過程を反対側でもう一回繰り返すだけではあるのですが。また枠石を新たに調達しなくてはなりませんし、あと今回作った雨落ちを見て枠石と中の小石とのメリハリにちょっと欠けているような気がしているので、そこのところも修正しつつ作って行って、上手く行ったら窓側の雨落ちも改良しつつ完成させていきたいと考えています。

それに最も重要なのは雨落ちがきちんと機能するのかどうか。まともに水が流れなかったり、そもそも位置がズレちゃってたりとか、そんな失敗が起きないとも限らないので、そこのところも確認したいところです。

屋根にホースで水をかけても良いんですが、できれば実際の雨でチェックしたいですね。勢いも雨だれの落ち方も全然違いますし、何より水料金がもったいないので。

と言う訳で、また次回へ続きます。ここまでお読みいただきありがとうございました。