どうも、たかしです。

ついに……ついに届きました。

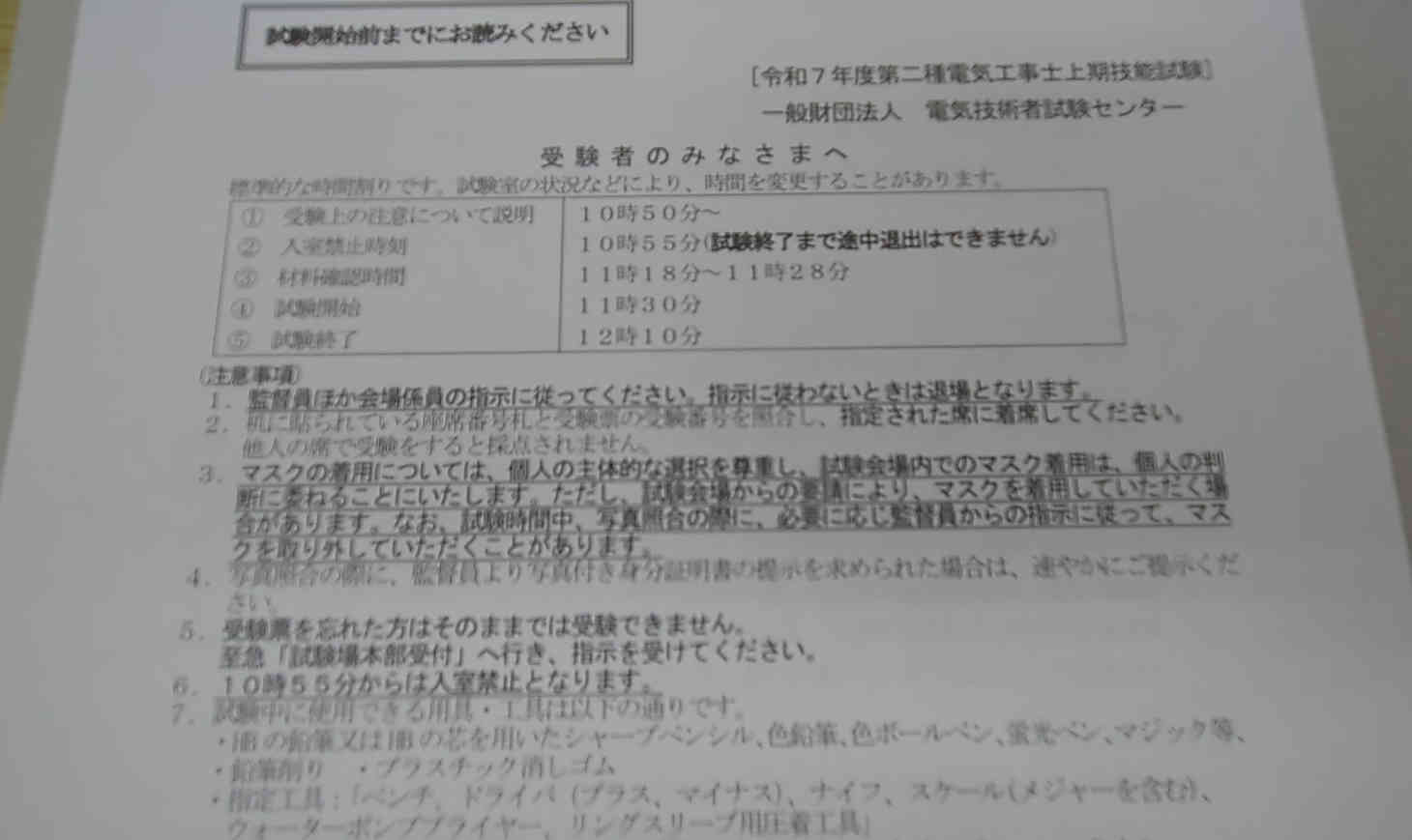

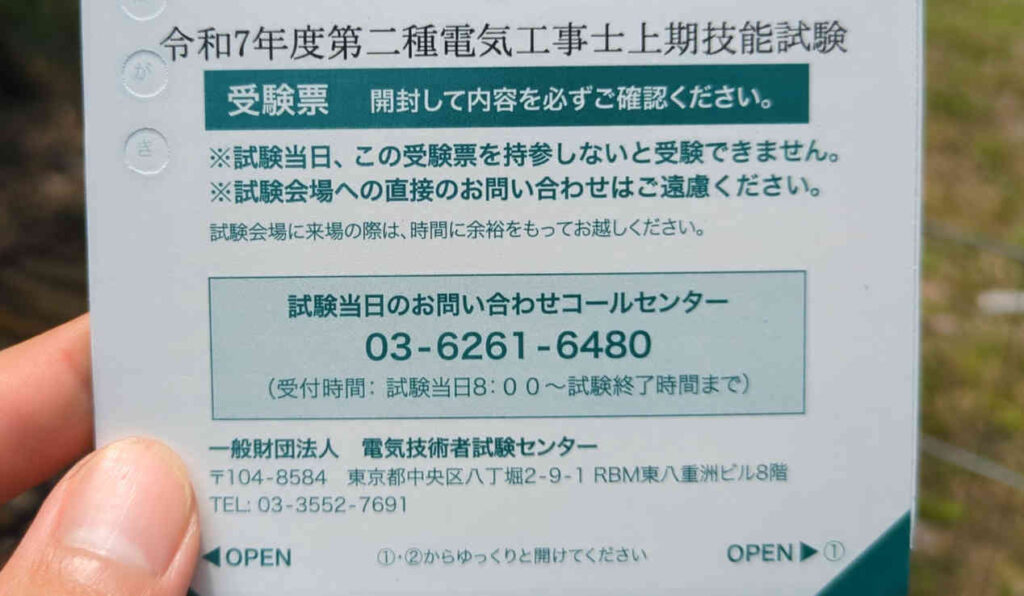

第二種電気工事士の実技試験受験票が!

はい。特に今までお知らせしていなかったのですが、去年あまりにも悔しい形で不合格になっていた第二種電気工事士の資格試験に実は今年も申し込んでいました。

そしてとうとう、その試験日(7月20日)まで1週間と近づきました。

今回の記事ではあの忌まわしい去年の記憶を振り返り、それを払しょくするため改めて第二種電気工事士実技試験の復習をレンタル工具キット「準備万端シリーズ」で行った記録をお伝えしていきます。

1年のブランクを経ても、問題なく電気工事士の実技試験に対応することはできるのか?

それではやっていきましょう。

関連記事

①忌まわしき記憶

そう、あれは遡ること1年前……。

まだ小屋の建築前……どころか空き家に引っ越しする前の僕は、「自分で建てた小屋に自分で電気配線工事をする」という大いなる目標を胸に、これまで全く通ってこなかった電気工事士の資格を得るための勉強を四苦八苦しながら頑張ったのです。

そして小屋に引っ越してから1ヶ月ほど経ち、小屋の建築を進めながらも、汚くて暗くて虫だらけの空き家環境でヒーコラ言いながら最後の追い込みを行い……

そうして無事筆記試験に合格。

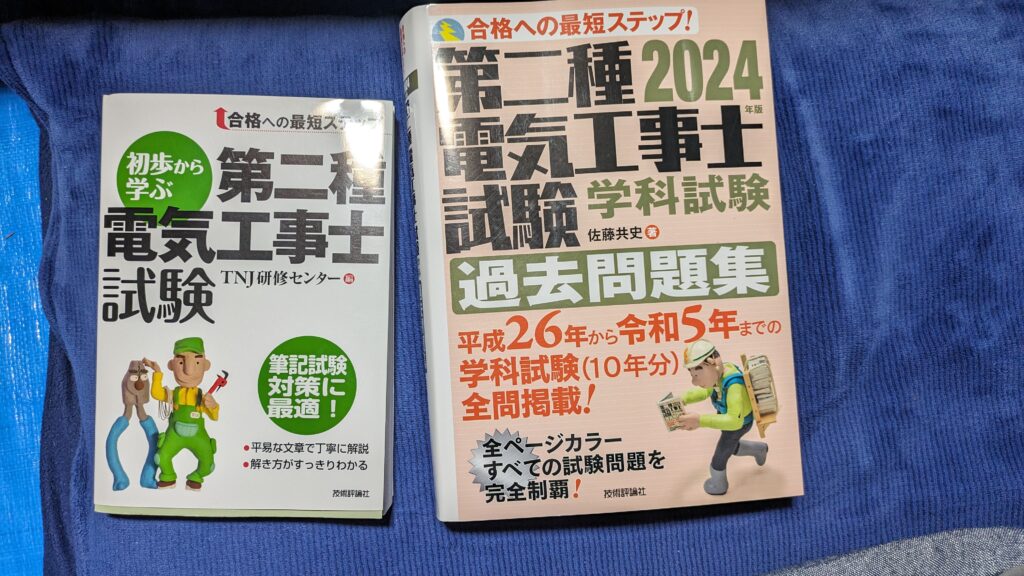

そこから実技試験のレンタルキット「準備万端シリーズ」を購入し、暑い中作業小屋で練習を繰り返して……

そうして迎えた本番当日。

「これはいけるやろ」と自信満々だったというのに……

「当日腕時計を付けるのを忘れ、時間が全く分からない中何とか時間内に完成したというのに、恐らくは不要だった余計な微調整を必要以上に恐れてやってしまった結果、未完成状態で時間切りになり不合格」という、あまりにも悔しすぎる結果に終わってしまいました。

当時のブログ記事を見ていただけると分かると思いますが、もうほんとに悔しくて……というか自分の間抜けっぷりに嫌気がさして、もうほんとトラウマだったんですね。

今でこそ、別に電気配線は延長コードを引っ張って仮で整えて、特に問題なく1年間使えちゃっているので「別に合格しなくても何とかなるもんだ」と思えていますが、当時はもうほんとに「理想の小屋暮らしが全て台無しになった」ぐらいの悲壮感でしたからね。

いや~ツラかった。

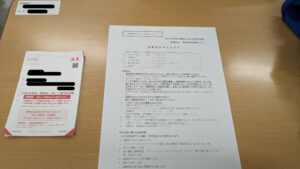

②受験票が届くまで

第二種電気工事士の筆記試験自体は5月の下旬(R7は5月25日)にあるのですが、試験の申込期日は3月半ば~4月頭ごろまで(R7は3月17日~4月7日)の1ヶ月満たない期間しか無いため、ちゃんと申込期日を意識しておかないと「いつの間にか期日過ぎてた!」なんてことがあり得ます。

僕自身は、去年の苦々しい記憶が余りにもトラウマだったのに加えて、もう既に小屋には延長コードで電気を引いていて特に問題なく1年過ごせてしまったため、実は去年ほど電気工事士資格への意欲は薄まっていたんですよね。

なので「また同じように不合格になったら辛過ぎるし、そもそも申し込み自体にお金がかかるし(9300円)、レンタル練習キットを準備するのもお金がかかるし(1周分で9500円)、今年はもういいか……」と思いかけていたのですが……。

では、なぜやっぱりリベンジしようという気持ちになったのかというと、それは「前年度・前々年度の筆記試験合格者は筆記試験免除」という制度があり、それを利用しないのももったいないと思ったからです。

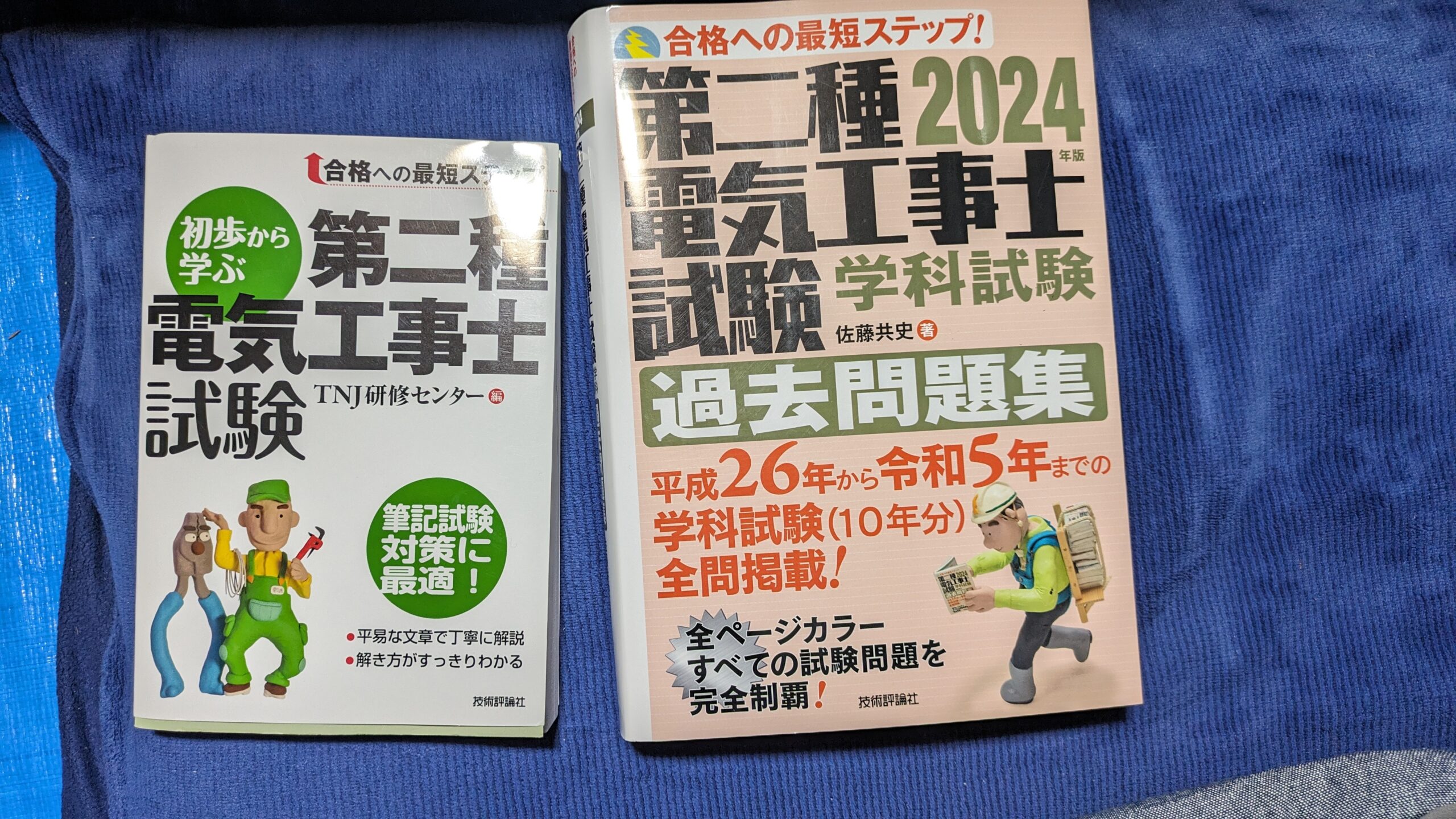

第二種電気工事士の筆記試験は、4択問題×50問で6割ほどを正解すれば合格で、合格率は50~60%ほどとそこまで難しい物では無いのですが、経験・感覚的にこなせる実技試験とは違い筆記試験の方は暗記が重要な問題が多いので、1年のブランクの影響で言えばたぶん筆記の方がデカいんですよね。

そう考えると、筆記が免除される期間内ぐらいは第二種電気工事士のリベンジに挑戦してみるのも良いのかなと思い、申し込みをしました。

申し込みをしてから最近まで、試験に向けて何かしていたかというと特に何もしていませんでした。

実技試験に関しては本当に勉強して覚えておく必要がある部分はそこまで多くなくて、重要なのは作業をスムーズに行えるかどうかの手感覚によるところが大きいので、そこまで早い段階から練習しても意味ないと思ったんですよね。

なので、実技の復習は6月半ばころからちょくちょくやり始めて、7月から本格的に練習キットを使った実践に入って行ったという感じです。

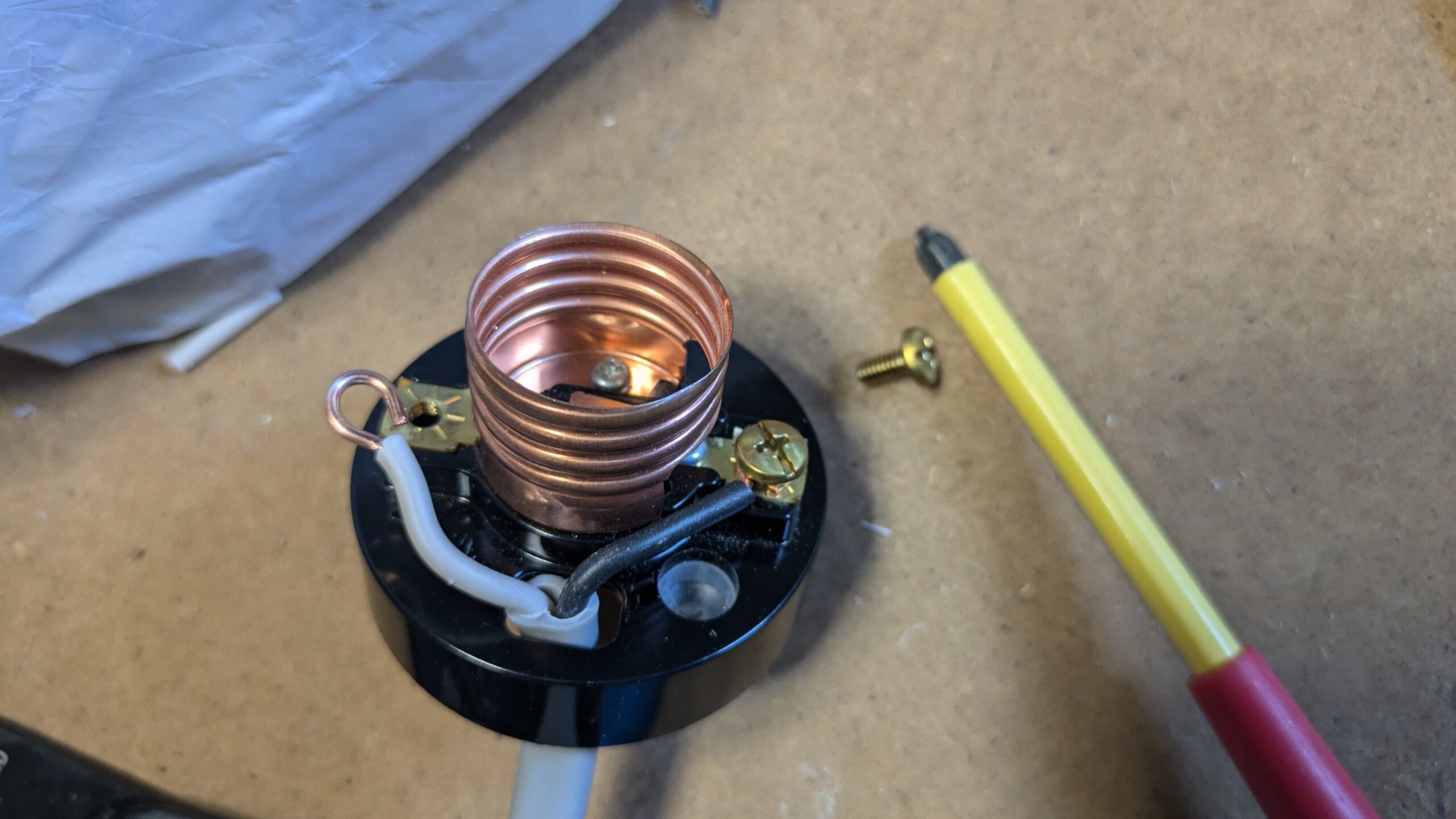

③練習キット「準備万端シリーズ」を使った復習の様子

僕が今回購入したこちらのレンタル練習キット「準備万端シリーズ」は、届いた練習キットを使用したのちに分解して再び箱詰めし返送する必要がある代わりに料金が変送不要の買い切り品よりもお安くなっている物になります。(R7年度版は レンタル:9500円 買い切り:1万5800円 どちらも1周分)

基本的に商品内容は、去年購入した時と差異は見られませんでしたが……

一つだけ明確に異なっていたのが、このように一部ケーブルにどの問題で使用する物かがシールで表記されていた点ですね。これは去年の物には無かったはずです。

電気工事士の実技試験では、事前に公表されている全13問のうち1問が選出されて出題されるため、基本的には全問事前に練習して備えておく必要があるのですが、その際に様々な長さ・種類のケーブルに触れる必要があるんですよね。

そうなると、こうした練習キットで自主練習する自分のような者にとっては、正直どれがどの問題で使用するケーブルなのかぱっと見で判別がつかなくて面倒な時があったので、こういう表記が為されているのはとても有難いですね。素晴らしい改良だと思います。

キットの中に入っていた説明書的な紙に記されていたQRコードを読み解くと、参考書が電子データーになっており、その中に「模擬試験の内容、作業のポイント、解答例画像」等々が載っていので、それと照らし合わせながら自分で準備し、練習していきます。

試験の制限時間は40分なので、それもちゃんとタイマーをセットして測りながら練習していきます。

去年は正にこのタイマーの準備を忘れてとんでもない目に遭ったわけですから、今度は絶対に忘れないようにしなくてはなりません。

まずは全体の設計図となる「複線図」を書き起こします。

1年もたっているとやはり色々忘れているもので、実はこの2~3週間前ぐらいから複線図の書き起こしの練習だけを別途一周やっていました。

複線図さえちゃんと間違えずに書くことができれば、全体の半分は完了したと言っても過言ではありません。

後は致命的な接続ミスをすることなくちゃんと複線図通りに配線をつなぐことができれば、実技試験は完了です。

ただ、やはり1年のブランクというのは大きく、初回となるこの時は途中めちゃくちゃもたついてしまって、完成までにマジで40分ギリギリかかりました。これはいけません。

とはいえ、問題は全部で13問あって、各問題共通する部分は多くありますので、1周問題をこなしていくうちに時間はどんどん短縮されていくはずです。

配線を組み終わった後は、参考書の完成事例と見比べつつ自分で欠陥が無いかどうかを調べます。

1年ぶりとはいえ、トータルで言えば今回で3周目の練習になりますから(去年は各問題2周やった)、思った以上に去年の段階では割と理解が抜けていた部分があったんだなと実感する場面が多かったですね。

確実に去年の段階よりも理解度も作業のスムーズさも向上していっている実感がありますので、今年こそは……イケるはずです!

練習が終わった後はちゃんと分解して片付け。

各問題で使い回す器具はしまって、使い捨てのケーブル類はちゃんとひとまとめにして返送する準備を済ませておきました。

④まとめ

今回は、第二種電気工事士試験のリベンジに向けて、実技試験の復習を練習キットで行っていた様子をお伝えしていきました。

今年は小屋が完成していて気持ちに余裕がありますし、去年からの経験の積み重ねもあるので、今度こそ絶対に合格したいです。申し込みと練習キットで2万近くかかってますし。

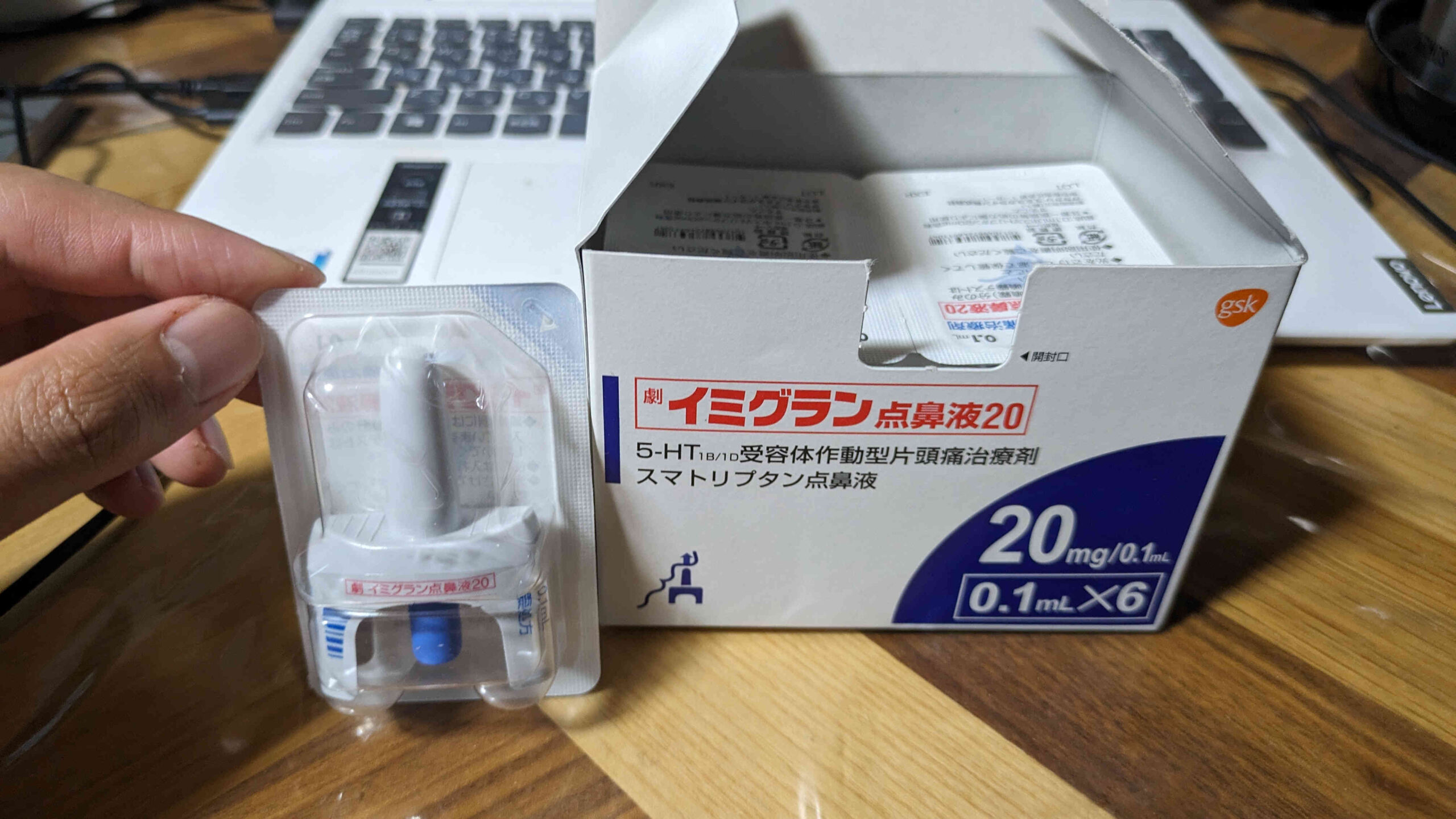

今年余裕あるって言うか、去年の6~7月が余裕が無さ過ぎたんですけどね。特に6月は僕の人生においてもかなり沈んでいた時期だったので……それに比べたら今はホント穏やかに過ごせていますからね。

惨憺たる2024年6月

とにかく一番大事なのは……本当に大事なのはたった一つなんです。

時計忘れんなよ、俺!!

また実技試験が終わったら、レポートをブログ記事にしてお伝えしていきたいと思います。

どうかそれがまた悲劇のルポとならないことを願わずにはいられません……。

今回の記事は以上です。

また次回の記事でお会いしましょう。ここまでお読みいただきありがとうございました。

↓ランキングに反映されますので、よろしければクリックお願いします!