どうも、たかしです。

空き家の玄関口にあるボロボロで崩れかけの石垣を自分で積み直していくシリーズ、前回の事前練習を経て今回が本番になります。

前回は目立たない小スペースの方の石垣で空積みの練習をしていきました。

今回は練習よりもはるかにスペースの広い方で、石の加工を全く行わずに積んでいく「野面積み」と言う方法で石垣を組み直していきます。

前回の小スペースの方でも2~3時間はかかった石垣の空積み。果たして今回はどれだけ時間がかかるのか……。

それではやっていきましょう。

関連記事

①外観チェック・資材準備

まずは現在の石垣の様子を確認していきます。

ご覧のように、石垣と言うよりはただ石土の中に埋もれていると表現してしまっても良いような状況になっています。

後は謎のタヌキの置物があります。これは遡ること2年前に僕が初めて僕がこの土地を内見しに来た時からずっとここに置いてあります。

明確に飾る目的で前住人が置いたのか、単純にゴミとして転がっているかは定かではありません。

左端の石垣の終わり際になると若干石垣らしさが残っている部分が表れます。ですが、長年の雑草と落ち葉に埋もれてよく分からない状況なのは変わりありません。

現在玄関口に転がっている石だけでは明らかに資材が足りなさそうなので、以前動画でもご紹介した石材を発掘した場所から調達しました。

発掘した分全てではありませんが、一輪車3杯分なのでそれなりの量があります。

石垣を積む際にはとにかく石材の形や大きさにレパートリーがあった方がいいのは前回の練習でよく分かったので、大分多めに運んできたつもりです。

②整地作業

1.石を取り除く

まずは転がっている石を取り除いていきます。

石垣を崩すというよりただ土の中に埋まっているような状態なので、すぽすぽ抜けていきます。

反対側の小スペース側もそうでしたが、一部の石はスロープの中に埋め込まれように配置されていたため、そこに関してはノータッチにしておきました。

驚いたのは、石垣の土台に当たるカ所にかなり大きめの石が何枚も石垣の形に連なって埋まっていたことです。

恐らくは石垣の地盤を固める役目として敷いていたのだと思いますが、今回僕は砕石交じりの土を転圧して地盤を固めていく予定なので、この石は撤去しておくことにしました。

取り除きながら「めちゃくちゃ空き家の基礎にとって重要な石で、空き家ごと崩壊して来たらどうしよう……」と内心びくびくしていたのは秘密です。

2.雑草処理、地面均し

石をすべて取り除いたら、石垣の上に生えていた雑草やその残骸、落ち葉、そして竹等々を処理していきました。

竹は根元から取り除きたかったのですが、恐らくこの竹の地下茎は空き家の裏手側から空き家の下を通り抜けてきている感じでどうにもならなそうだったので、無理に取ろうとして土が崩れるのも嫌だったので根本付近で切断するにとどめました。

生えてきて石垣を破壊されたら嫌ですが……これはどうしようもない。

3.地盤固め

石垣を設置する予定の地面を均した後、スコップで一段深く掘っておきます

溝の中に準備しておいた砕石を満遍なく投入し……

土をかぶせて混ぜた後、タンパーで転圧して地盤を固めていきました。

これにて整地作業が完了しました。

②石を積む

いよいよ石を積んでいきます。まずは一段目から。

「石の重心が下に来るように」「お尻の方が下がるように」「できるだけ合い端(石と石のくっつく面のこと)が広くなるように」等々、色々意識しながらまずはデカめ物から並べていきます。

一段目を並べ終わったら、石の後ろに細かい石をできるだけ隙間なく噛み合うようにはめ込んでいきます。

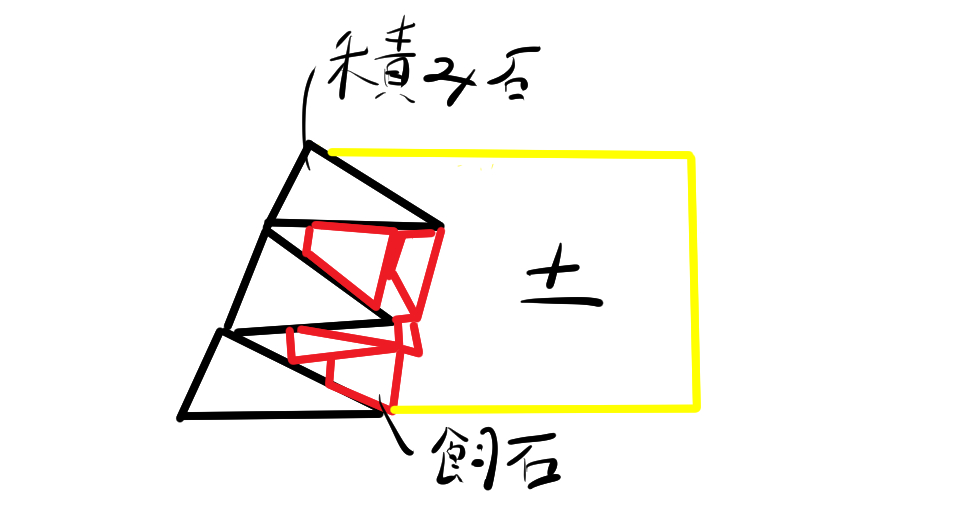

これは「裏込め石」と呼ばれるもので、本来はもっとすき間なく詰め込むためにかなり細かめの石を投入していく物なのですが、今回は流石にそこまで用意できなかったため大きめの石を隙間なく埋め込んでいくことで代用しました。

一段目の次は二段目なのですが、ここからがまぁ~難しい。

空積みのルールには「石と石の間の谷部に積む」「石の目地が縦一直線にならないようにする」「一つの石を4つや8つで囲まない」「縦一直線に石を積まない」等々多くあり、それに加えてできるだけ石と石の接する面を多くするためピタリとはまる石同士を組み合わせようとするのですがこれがもう上手くいかない。

これだけ大量に石があっても、どこか納得がいかなくて何度も石を取り換えてはやっぱやめてまた別の石を探して……と、慣れる(と言うか半分諦める)までは遅々として作業が進みませんでした。

「完璧を目指すなんて無理!」と開き直ってからは、とにかくルールにそぐわないようにだけはしないように、多少石と石がキレイに嵌らなくても目をつむって積んでいくとようやく作業ペースが上がり始めました。

二段目を積み終わったら再び裏込め石で後方のすき間を埋めつつ、今度は積まれた石と石のはざまにも「飼石」と呼ばれるクサビ的役割を果たす石を投入していきます。

この飼石は、前回の記事でも説明しましたがどうしてもお尻が下がるように石を積んでいる都合上後方にできる石と石のすき間を埋めるためのもので、より設置面積を広げて石の固定力を上げる役割を果たす物です。

積まれた石の裏に指を突っ込んで隙間を確認しつつ、そこに合うサイズ・形の飼石を詰めていきます。

後ろから詰めるだけだと上からの圧がかかった時ポロリと押し出されてしまうため、その後ろから更に裏込め石を詰めることで固定します。

これの繰り返しで石垣は各役割の石がお互いに接地面で押し合い、その重さにより摩擦が上昇しズレにくくなるという仕組みになっている訳ですね。

野面積みだとどうしても綺麗に「何段目」という訳にはいかず、途中からはもうひたすら高さを合わせつつ谷部に石を置き、ある程度詰んだら飼石と裏込め石を詰めて……と言った感じで高く積んでいきました。

上の方に行くにつれてドンドンお尻が下がってきて、全面が上向きになってきてしまっていますが恐らく空積みではこれが正解なのだと思います。

下向きになってしまっていると、当然重力は前方へ石が落ちる方向へと力が働いてしまいます。そのため、かなりオーバーだったとしても裏込め石と飼石でしっかりと支えることができる後方へと重力が向く上向きの方が良いということなのでしょう。

上から見た様子。こんな感じで裏側から飼石を隙間に詰めて、その飼石と土の間に更に裏込め石を挟み込んで……といった構造になっていることが分かります。

そうして無心で積んでいくこと四時間ほど経ちまして……

とうとう石積みが完成しました!

前回小スペースの方が整地・石積み合わせて2~3時間だったのに対して、石積みだけで4時間かかりましたからなかなか恐ろしいほどの労力です。そこまで力を使ったり姿勢が辛かったりしたわけではありませんが、何せ試行錯誤の繰り返しで何度も石を取り換え差し替えの往復があったので疲れましたね。

最後に土を詰めていきます。裏込め石スペースのすき間を塞ぐ意味でも大事ですし、石垣は上からの重圧による摩擦力で固定されるので、上部の土を増やすことで押しつぶせば崩れにくくなるはずです。

とりあえず土の上に乗って何度も地面を踏みしめてもそれで石垣が崩れることはありませんでしたが、やはり一番上部の所は何の重圧もかかっていないためかなり崩れやすそうでした。

その内月日がたって、土が間に入り込んだり植物の根が張ったりして固定されるのを待つしかなさそうです。

かなり多めに土を盛って、とうとう石垣が完成しました!

タヌキたちも再ディスプレイ。その内この土にも何かしら植栽してみても彩があって良さそうです。

あれだけたくさん石があったのに、残った石はこれだけです。石垣の密度の高さが推し量れます。

③まとめ

今回は空き家の玄関口にある、ボロボロで崩れかけの石垣を自分で積み直して補修する様子をお伝えしていきました。

やはり玄関口と言うのはその建物の「顔」に当たる部分ですから、そこがだいぶすっきりしたことによって空き家その物への印象も少し変化したような気がします。

遠目から見ても、以前練習した右側と今回の左側とで結構違いがあるのが分かりますね。単純に石のサイズが違うのもあると思いますが。

これで石垣を積んだ経験が2回になった訳ですが、まだまだ全然奥が深いと思いました。何となく「こういう原理で強固になるんだな」「こうしたら緩くなってしまうんだな」というイメージがふわふわと浮かび始めてはいますが……でももう詰むことなんてそうそうないでしょうね。

というかもう石材がかなり消費してしまったので単純に資材がありません。それにそもそも石垣を積みたい場所も無いので、今回の経験を生かす機会と言うのもそうそう無さそうです。

だいぶ庭もスッキリしてきました。またこれからもドンドン庭を開拓していって使いやすくしたいのですが……お金がかからずできることって何かあるかな~。

YOUTUBEが爆伸びしてくれれば資材費のかかる作業にもチャレンジできるんですけどねぇ……。

今回の記事は以上です。

また次回の記事でお会いしましょう。ここまでお読みいただきありがとうございました。