どうも、たかしです。

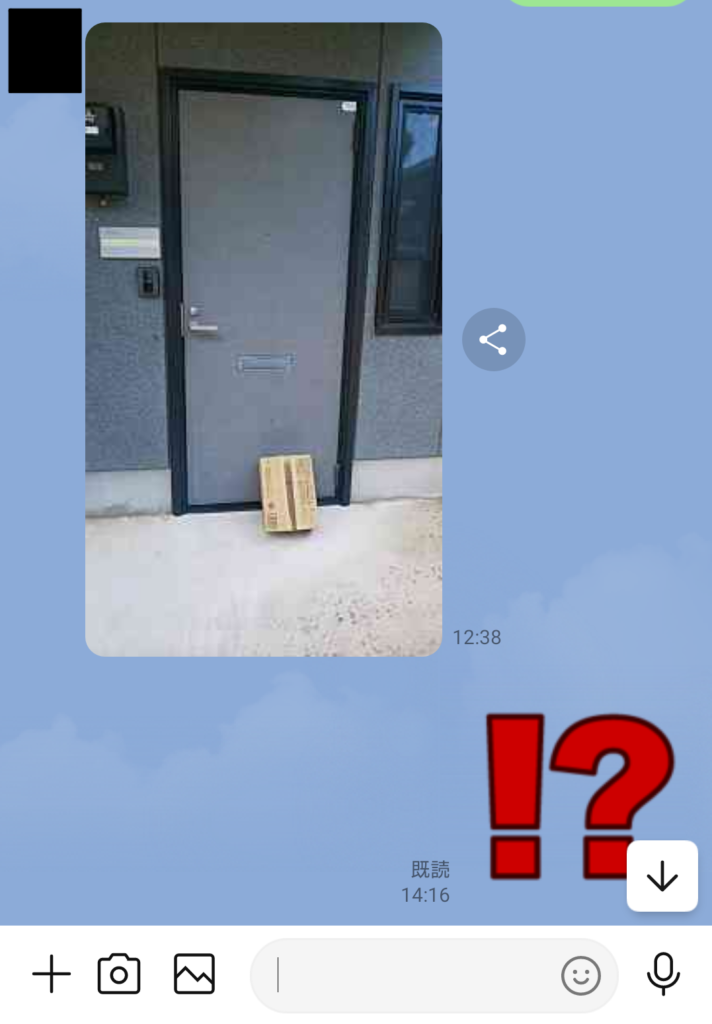

ある日のこと、以前きゅうりの苗を差し入れしてくれた大学時代の先輩から、謎のラインが届きました。

仮にその先輩をM先輩とします。

玄関ドアには謎の小包が置いてあったので、恐る恐る開けてみると……

小屋根ちゃん

なにこれ、どういうこと!?

たかし

流石はM先輩

このブログに必要なものを全て押さえた差し入れだよ。

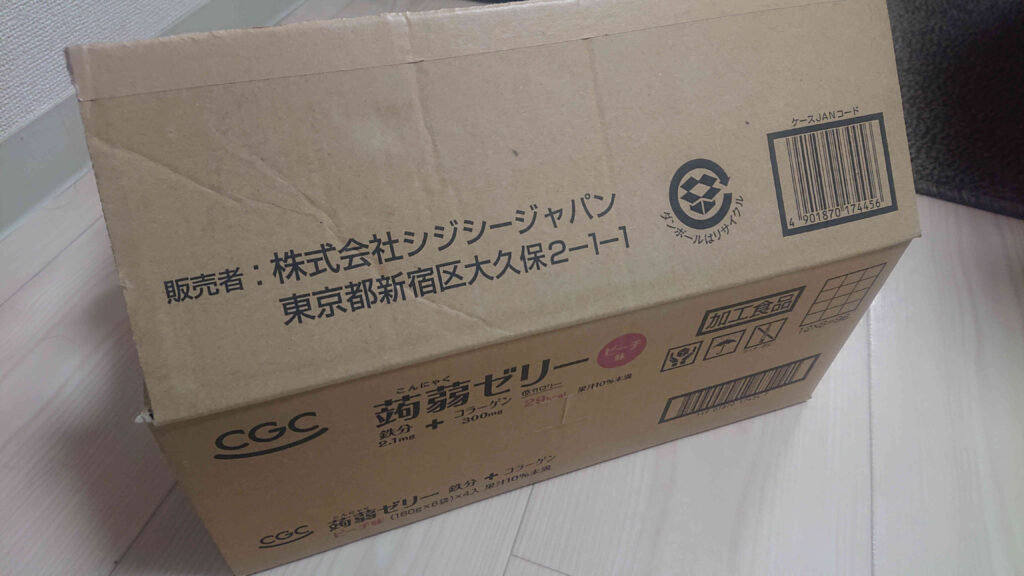

ナイフとお皿に関しては、実はつい先日の「コオロギケーキ」の記事を見れば、どちらもわが家に欠けている食器だということが分かります。

出汁3種については、ここ最近コオロギパウダーで取った出汁の記事が多かったことから、「これを使って出汁の味比べをしなさい」というアドバイスだと取ることが可能です。

そして消臭ビーズなのですが、これは「お前んちコオロギ臭えんだよ!!」と言われているように見えなくもありませんが実はそうではなく、「これを使って消臭剤の効果を検証する記事を作るがよろしい」というアドバイスだと取ることができます。

まったく、何と有難い差し入れなのでしょう。これはもう早速利用させてもらうほかありません!

ということで、今回はM先輩が差し入れてくれた消臭ビーズを使って、「コオロギの臭いは消臭ビーズで何とかなるのか?」を確かめる検証企画を行いたいと思います。

普段何気なく使っていることが多い消臭ビーズですが、果たして実際にはどれほど効果を実感できるものなのか? 超大量のコオロギを詰め込んで飼育している部屋で実証実験をしていきます。

それではやっていきましょう。

あ、ちなみにM先輩からいただいたきゅうりは、花も実も付けることなく枯れてしまいました。

かなり大きく成長はしてきていたのですが、時期が悪かったのか、僕の育て方が悪かったのか……残念。

期待されていた方には、非常に申し訳なく思っています。

①わが家の臭さの程度

先にわが家がどれぐらい臭いのかを、実例をもってお話しさせていただきたいと思います。

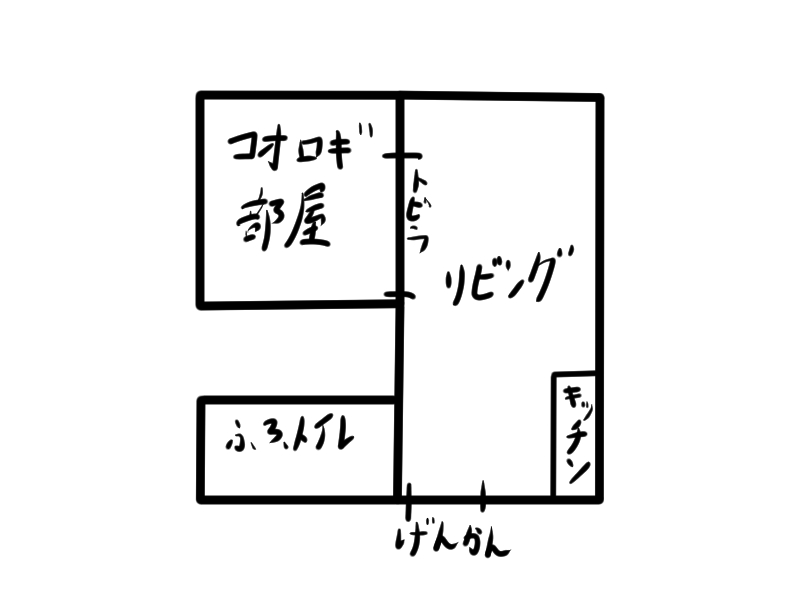

まず、僕自身の実感としては、普段過ごしているリビングの方はさほど臭いはしないけれども、やはりコオロギ部屋の方は結構臭うといった感じです。

以前の記事でも僕部屋の間取りをご紹介したことがありましたが……

一応リビングとコオロギ部屋との間には扉がありますし、防音もかねてかなり厚めのカーテンを扉のコオロギ部屋側に取り付けているので、コオロギ部屋の臭いはリビング側には漏れてきていないと僕は感じていました。

ですが、他の人にとってはどうやらそうではないようで、コオロギを飼うようになってからこれまでT先輩とM先輩が家にやって来ることがあったのですが、それぞれの言い分としてはこんな感じでした。

T先輩

ペットを飼っている家の臭いが部屋全体からするね。

コオロギ部屋はちょっと入れそうにないよ。

餌の臭いがかなりきついね。

M先輩

この臭いが自覚できていないのはやばいね。

消臭剤置きまくってブログ記事にしたら?

このように、なかなかの酷評をいただきました。

お二人とも人格者でいらっしゃるので、恐らく相当気を遣ってこれですからね。わが家の臭い事情は相当ヤバいようです。

そりゃコバエも湧くわ。

②なぜコオロギは臭うのか?

そもそもなぜコオロギは臭いのでしょうか?

かれこれ5か月近くコオロギを飼育している僕の感想としては、やはり「糞」と「死骸」の2つが臭いの大きな原因ん位なっている思います。

コオロギの糞なのですが、それ単体であれば臭いはそこまでひどくはないです。特に、わが家ではラビットフードとキャットフードの合わせ餌を使用しているため、植物性多めのラビットフードのおかげか、乾いている状態の糞であれば若干香ばしいぐらいに臭いは抑えられています。

ですが、その量がどんどんたまって、更にコオロギの死骸と合わさってしまった時に臭いは強烈なものに変化します。

ただでさえ量が溜まった糞は湿気を帯びて臭いが増すのですが、そこに死骸が組み合わさってしまうと猛烈に菌が繁殖し、ハエがたかりウジが湧き、腐臭が漂い始めるのです。

これがコオロギが臭うメカニズムになります。

なので、コオロギを臭くせずに飼育するためには定期的に糞を取り除き、コオロギが大量死してしまわない環境を作ることが重要なのですが、大量繁殖しているとそれがなかなか難しく、方法を現在模索中です。

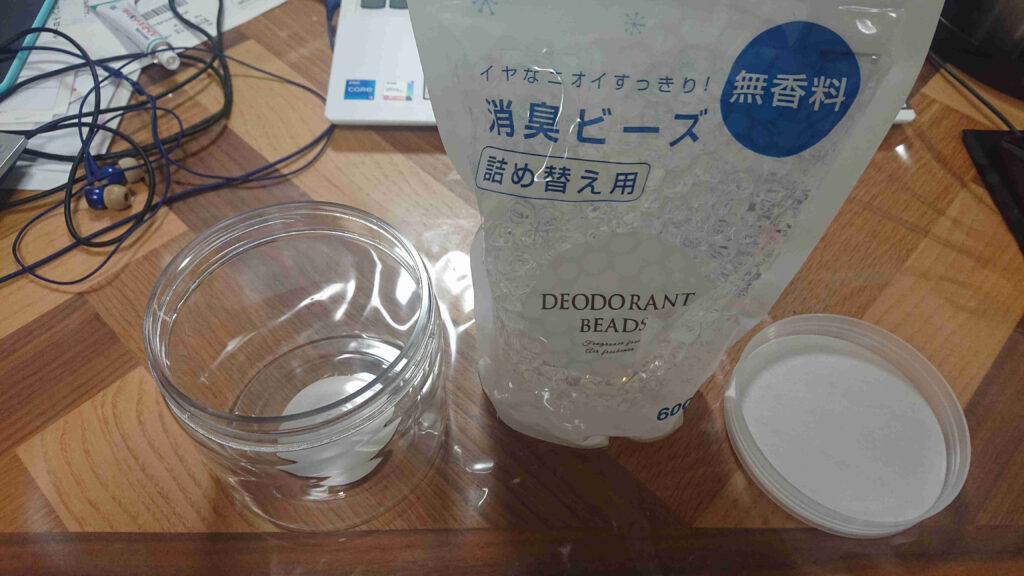

③差し入れの消臭ビーズを設置してみる

早速M先輩からいただいた消臭ビーズを設置して、その効果のほどを試してみることにしました。

さて、これで一晩放置して臭いがどうなったかというと……

ほとんど変化はありませんでした。

小屋根ちゃん

ええ、効果無かったの!?

たかし

やっぱりコオロギの臭いが強すぎたね……

もはや部屋自体に臭いが染みついてしまっているのかも。

しかし、このままM先輩から託された思いを無駄にするわけにはいきません。

そもそも、このままコオロギ臭を漂わせたままで小屋暮らしを始めてしまうと、引っ越し時に「何だこの臭いは! 弁償しろ!!」と大家さんに退去費用を多く払わされることになってしまうかもしれません。それはぜひとも避けたいところです。

そのため、更なる手を講じてコオロギ臭に対抗してみることにしました。

④消臭元+ファブリーズを追加する

消臭と言えば消臭元&ファブリーズ。

今回はどちらも「香りで誤魔化さない無香料タイプ」のものを購入し、消臭元に至ってはより強力と思われる「ペット臭」用の物を準備しました。

もしこれらを追加してもどうしようもなければ、もうコオロギ臭にはお手上げということになります。

消臭元は消臭ビーズの横にセット。

これでWの消臭パワーでコオロギ臭を圧倒してくれること間違いなしのはずです。

また、部屋にしみついたコオロギ臭を何とかするために、部屋の中の布製品を中心にファブリーズを振りかけておきました。

これで一晩おいてみて、コオロギの臭いがどれぐらいましになっているか再び検証したいと思います。

⑤消臭ビーズ+消臭元+ファブリーズで一晩おいた結果

結果から言うと、目覚ましい効果を得ることはできませんでした。

小屋根ちゃん

あ、あんなに消臭剤を組み合わせたのに……

たかし

一度染みついてしまったコオロギ臭を

一気に消すのは難しいのかも

やはり、長い月日をかけて部屋に蓄積してしまった臭いを、一日にでいきなり0にするというのは流石の消臭元+ファブリーズでも厳しかったようです。

コオロギ臭を染みつかせないために、予めのコオロギ臭対策として日々のメンテナンス+大量死させない工夫をすることが大事だということですね。

⑥まとめ

今回は、部屋にしみついてしまったコオロギの臭いを消臭剤によって消すことができるのかどうかについて、試行錯誤する様子をお送りしてきました。

結果としては、やはり臭いというものは一朝一夕にどうにかなるものではなく、日々の積み重ねによってだんだん上書きしていって改善されていくものだということが分かりました。

もしこれからコオロギを大量に飼育しようとしている方がいらっしゃいましたら、部屋にコオロギ臭が染みついてしまう前に早めの対策&コオロギ臭が発生しないような飼育環境をセットすることをお勧めします。

僕も、これから小屋暮らしを開始して引っ越すまでの間にできるだけの努力をして、大家さんから退去時に「おい、コオロギ臭えぞ!!」と怒られてしまわないように頑張りたいと思います。

今回の記事は以上で終わりです。

また次回の記事でお会いしましょう。ここまでお読みいただき、ありがとうございました。