どうも、たかしです。

生活の拠点とするための小屋建築の様子をお伝えしていくシリーズ、屋根の建築編の第十六回になります。

- 建築予定地の整地

- 基礎の位置決め・高さ合わせ

- 土台建築

- 壁パネル作成・設置

- 屋根建築 ←永遠にここ

- 外装

- 内装

- 建材設置

前回の記事では、とうとう屋根材である「アスファルトシングル」を、2日間の計10時間近くを掛けて棟際まで取り付けを完了するところまで進みました。

今回の記事では、とうとう今回の小屋づくりの超重要パーツである「棟換気部材」と、+「棟板金」の取り付け作業の様子をお伝えしていきます。

長らく続いた小屋の「屋根建築編」もいよいよクライマックス。果たして無事に棟部分の納まりを施工することができるのか!?

それではやっていきましょう。

関連記事

①使用する棟換気部材について

今回使用する棟換気部材は、トーコーさんの「S型換気棟」です。

こちらの棟換気部材は、棟板金に棟換気用の通気口が付いているような形となっており、アスファルトシングル仕上げの屋根やスレート系の屋根材を使用した屋根にも使用することのできる棟換気部材となっています。

こちらの換気棟は、通気孔を加工用に取り付ける「捨て水切り」と、それを上から覆う換気口の付いた「棟役物」で成り立っています。

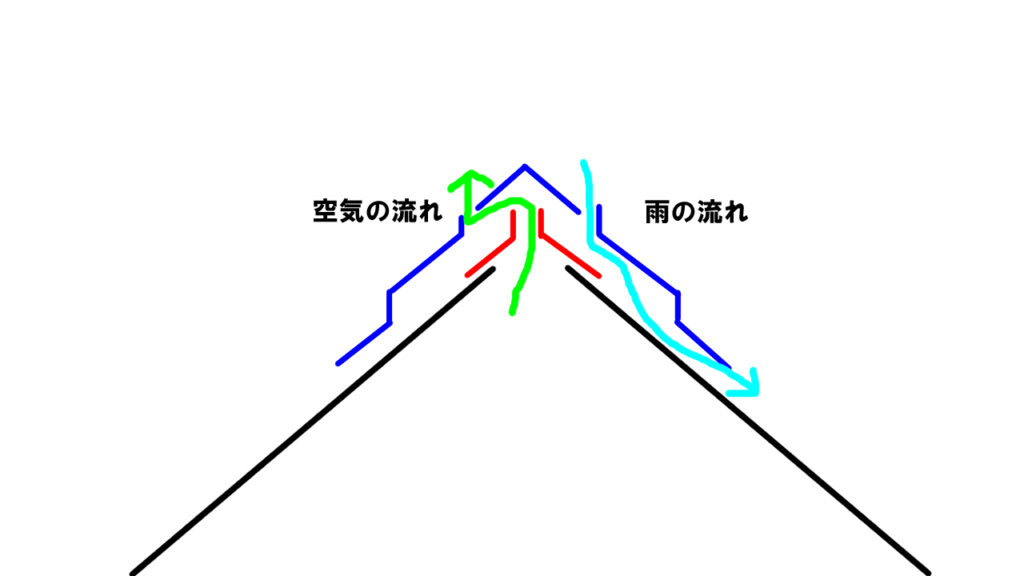

図にするとこんな感じで、棟の通気孔からでた風が、捨て水切りを通って換気口から排出されるのに対し、雨水は換気口から侵入しても捨て水切りに阻まれて通気孔には侵入しないようになっていまう。

捨て水切りを接続するためのキャップや、役物を取り付けるパッキン付きのビスなど、取り付けるために必要な部品は一通りそろっていますが、捨て水切りを胸に取り付けるための釘や、棟換気部材以外の部分の棟を覆う棟板金など別でそろえなくてはならない物も結構あるため、説明書を見て事前に色々準備しておく必要はあります。

②捨て水切りの設置

まずは棟部分の、まだアスファルトシングルを取り付けていないルーフィングの身の部分に捨て水切りを取り付けていきます。

付属していた捨て水切り用キャップを使い捨て水切り同士をコーキング剤で連結したら、ある程度固まるまで放置しておきます。

その間に、棟の上に登って捨て水切りを取り付ける位置&通気孔をあける位置をマークしていきます。

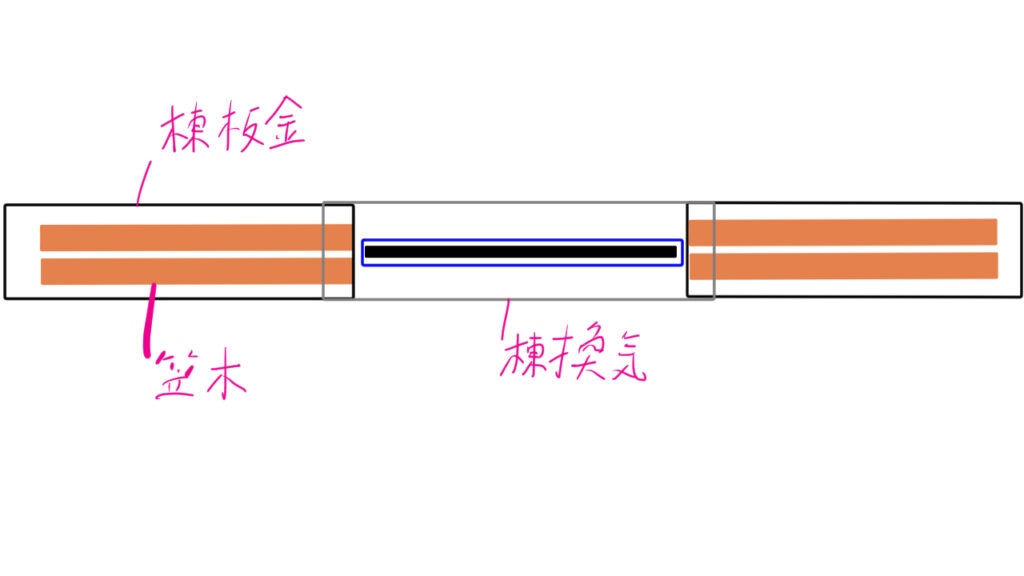

棟全体のイメージとしてはこんな感じなので、捨て水切りの全長1760mmと棟の全長3640mmに合わせて、棟板金・笠木などの長さと、棟換気部材を取り付ける位置を決めていきました。

棟換気部材の中心から笠木までの距離とか、各部材を取り付けるためのビスや釘の長さや材質など、事細かに説明書に記載がありますのでその通りに施工していきます。

それでも、やはり屋根全体の歪みのせいか説明書通りに施工しても上手く嵌らない部分がこの後多々出現したため、その都度何とか噛み合うように微調整して取り付けを行っていきました。

棟換気用の通気孔をあける位置をマークしていきます。

通気孔は幅20mmを確保する必要があるようなので、合板の端材で幅20mmの型を作り、それに合わせて線を引いていきました。

引いた線に合わせて、カッターナイフでルーフィングに通気孔をあけていきます。棟部分のルーフィングは3重になっているため、しっかり刃を入れてカットしていきます。

いよいよこれで棟部分に穴が開いてしまったので、この後きちんと部材を取り付けて行かないと雨漏り待ったなしとなりました。緊張感が嫌が応にも高まります。

開けた通気孔にきれいに重なるよう、捨て水切りを被せたら……

長さ38mmのステンスクリュー釘で、しっかり垂木に釘が効くよう位置に気を付けて打ちこんでいきます。

この時、ルーフィングで垂木の位置が分からなくなってしまうため、事前にルーフィングに垂木の位置をマークしておく必要があります。

釘を打ち込んだら、最後に捨て水切りの縁を防水テープで、釘の頭ごと覆っていきます。

これで捨て水切りの設置が完了しました。

③アスファルトシングルの完全取り付け

捨て水切りが取り付け終わったら、残りの部分のアスファルトルーフィングを捨て水切りギリギリまで取り付けていきます。

アスファルトルーフィングの一番上部分には、スターターとして切り取った半分の内の余っている方を貼り付けていきます。

一番上の部分はその上から釘部分を隠すことができないため、釘では打ち付けず、シングルセメントをたっぷりぬって貼り付けていきました。

④次回後編、「棟板金取り付け」作業に続く

アスファルトシングルも貼り終わって、さあいよいよ最終仕上げの棟板金取り付けに入ろう……と思ったのですが。

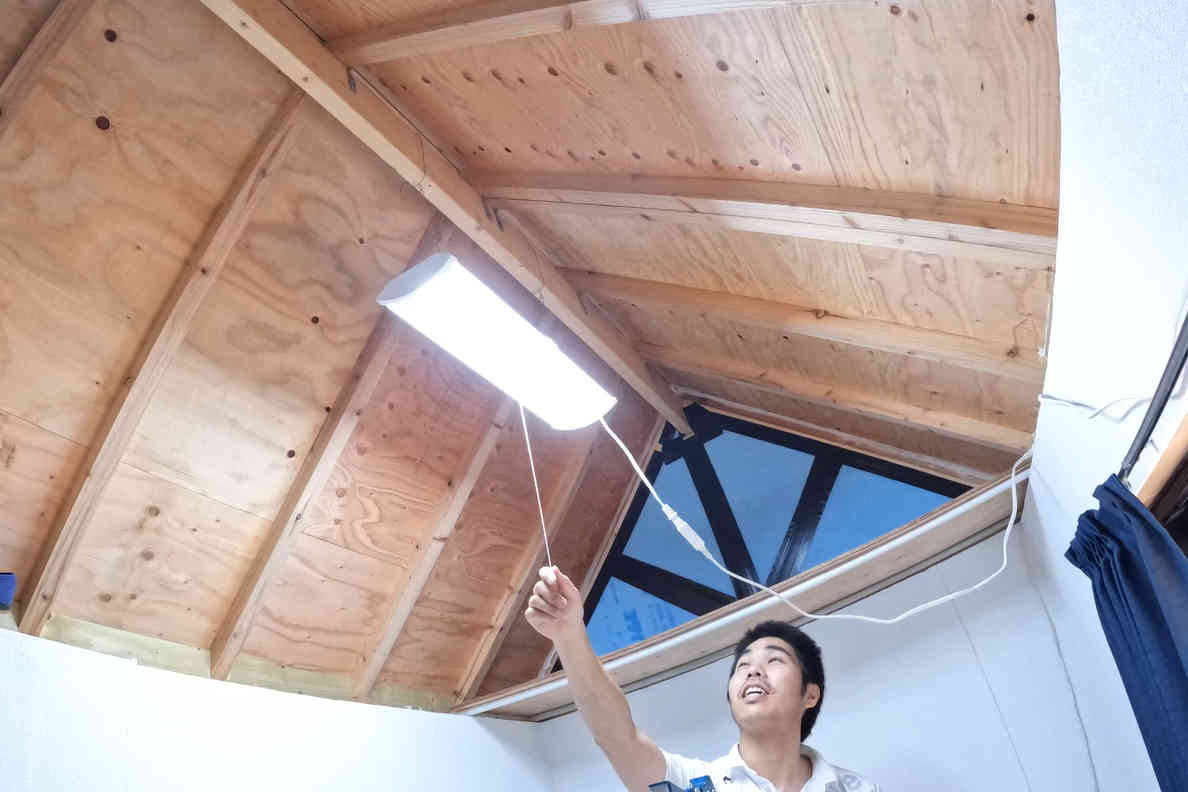

またまたこの暗さですよ。

いやぁ……やっぱり慣れない作業+失敗したら即雨漏りという緊張感からなかなか作業速度が上がらず、気付いたら5時間以上が経過してしまいまたもや日が落ちてしまいました。

しかも何と、次の日の午前は雨の予報。現在棟部分は大絶賛穴あき中という絶体絶命状態。

という訳で、この暗さの中慌ててビニールシートを棟部分にかけて行くことに。

しかもこの時、とある大事件が発生しまして……といったところで次回へと続きます。

果たして大事件とは一体何なのか!? お楽しみに!

また次回の記事でお会いしましょう。ここまでお読みいただきありがとうございました。