どうも、たかしです。

庭に薪で調理をするための屋外炊事場を作る計画、今回はその第5回になります。

前回は、耐火煉瓦を使ってロケット機構付きのカマドを組んでいきました。

今回は、組んだカマドで実際に薪を燃やし、その火を調理に使うことができるのかどうかをお湯を沸かすことで実験していきます。

それではやっていきましょう。

関連記事

①薪をくべて着火する

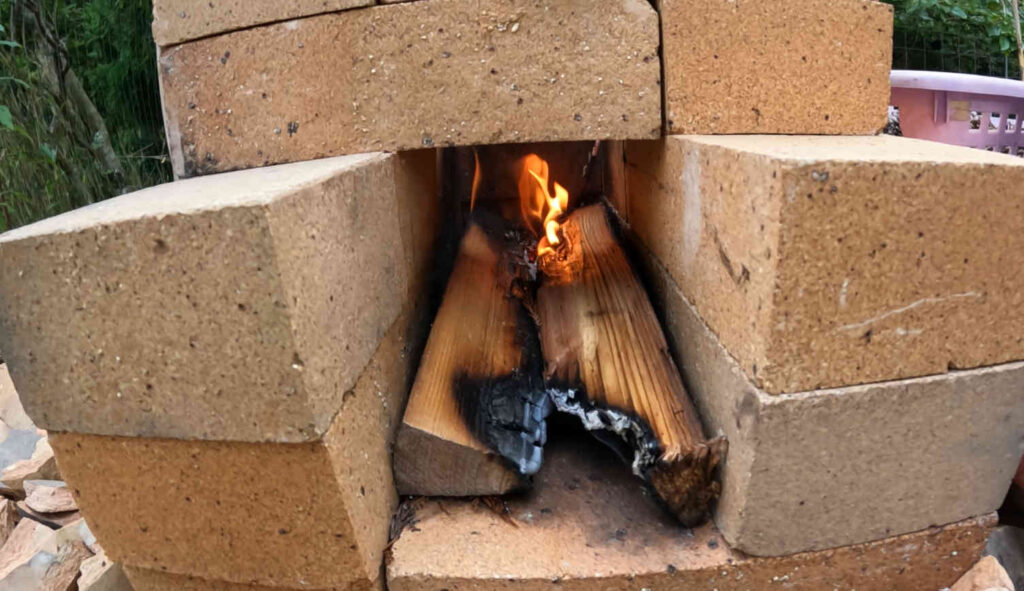

まずはカマドの炉内に薪と、焚き付けとして松ぼっくり、着火剤として杉の枯れ葉をくべていきます。

かまどの炉内は狭く、これだけで中がパンパンになってしまいました。あまりにも隙間なくギチギチにしてしまうと空気の通りが悪くなって火が付かなくなってしまうのですが、とはいえスペース自体が狭いのでこれでもだいぶ薪は少ない方です。

果たして無事に火は付くのか……。

正面はもうギチギチで火種を投入する隙間も無さそうだったので、着火は火をつけたマッチをロケット部の方から投入して行いました。

流石は杉の枯れ葉。いきなり勢いよく火は燃え始めましたが、肝心なのはここから。焚き付けである松ぼっくりに火が燃え移り、そこから更に薪が燃えて、日が安定するまでは油断できません。

やはり正面がギチギチになってしまっていて空気の通りが悪いのか、火が付いても煙が物凄く出てしまってなかなか炎が大きくなりませんでした。

苦肉の策として、内輪で正面から仰ぐことにより何とか内部に酸素が行き渡り、炎の勢いが増し煙が減らすことができました。

しかしそれでもうちわであおぐのを止めるとすぐに炎が引っ込み、また煙だらけになってしまい上手く火が燃え広がりません。

そのため、炎が安定するまではひたすらうちわであおぐ必要がありそうでした。

しばらくして、ようやく薪にハッキリと火が燃え移り炎が安定するようになりました。

ただ、吸気口が結構開かれていて、特に入り口上部が開いてしまっていることにより熱がかなり逃げてしまっているようでした。

ここのところは要改善な気がします。

②お湯を沸かしてみる

まずは炎の吹き出し口に五徳を置きます。

この五徳は、以前一人暮らしの時に使用していたガスコンロを処分した際、「何かに使えるかも」と思って取っておいたものです。めちゃくちゃピッタリで感動しました。

吹き出し口にそのまま鍋を置いてしまうと、恐らくは空気の出口が無くなって火が消えてしまう可能性があるため、五徳は必要だと思います。

ケトルに500mLほどの水を入れ、かまどの炎で沸騰するまでの時間を測っていきます。

電気ケトルであれば3分足らずで沸く量ではありますが、果たしてカマドではどれぐらいかかるでしょうか。

電気ケトルであればお湯が沸くころの3分が経過し、水の様子を見てみると……

まだ全然でした。湯気すら立っていません。

やはりかまどは火の調整が難しくて、ちゃんとケトルに炎が上がるぐらい火力を上げるまででまず苦労しますし、その炎を維持するのもまた大変です。

それでも、上手く調整することができればちゃんと五徳の部分まで炎が上がってくるので、ちゃんとかまどとして使用すること自体はできそうでした。

そうして、無事ケトルのお湯を沸かすことができましたが、かかった時間はと言うと……

何と約20分! あまりにもかかりすぎです。

これは流石にこのまま調理用のかまどとして使用するには難が在りすぎなので、改良を施す必要性がありそうですね。

③次回「カマド改良→再チャレンジ」編へ続く

今回は耐火煉瓦で組んだロケット式カマドを使って、実際にお湯を沸かすことができるのかを実験する様子をお伝えしていきました。

結果としては、使えなくも無いけれども流石に火力が安定せず時間がかかりすぎることが分かったので、次回はこちらのカマドを改良して再度実験をしていこうと思います。

とにかく火力が安定するようにして、お湯が沸くまでせめて10分は切りたいところです。

次回、お楽しみに。

今回の記事は以上です。

また次回の記事でお会いしましょう。ここまでお読みいただきありがとうございました。

↓ランキングに反映されますので、よろしければクリックお願いします!