どうも、たかしです。

僕の住んでいる土地には様々な庭木が植えられており、その中には食べられる果実をつける物もいくつか存在します。

つい最近だと、農地の方に生えているかなり古いウメの木になった実を、甘煮にしていただきましたが……

同じぐらいの時期に本来なら旬を迎えるはずの「ビワ」「スモモ」なんかも生えているのですが、これらは完全に熟す前に早々に鳥や獣に食べられてしまうんですよね……。

ウメやらユズやら、獣や鳥も食べないような酸っぱい果実じゃないと、きちんと防獣対策をしないと熟した果実を食べることはこの土地では難しいんですよね。

しかし、そんな中また新たに熟しても取りに食べられることなく手に入れることができる果実が最近庭になりました。

それがこちらの「ヤマモモ」です。

今年の冬終わりに大規模剪定をしまして、実のなりに影響が出ないか心配でしたが、このように大量の実をつけてくれました。

それどころか、うろ覚えではありますがもしかしたら去年よりも落ちている実の量が多いかもしれません。

ヤマモモは二年に一回ずつ多く実を付ける「表年」と実が少ない「裏年」がある果実らしいので、今年は表年ということなのかもしれません。

去年も実が成っているのを確認していたのですが、去年のこの時期は小屋建築中でヤマモモに構っている余裕が無かったので、実も食べていなかったんですよね。

という訳で今年こそはヤマモモを頂きたい! ……と思っていたのですが、メダカ池やらカエル牧場やらいろいろ作っていたらまたまたしばらくヤマモモを放置してしまっていまして、もうかなりの実が落ちてしまいました。

ヤマモモは傷みやすいので、落ちてちょっと放置してしまった実は流石に食べられません。このままだとまたヤマモモを食べないまま時期が過ぎていってしまう……。

という訳で、慌てて地面に落ちている中でもまだ真新しそうなヤマモモの実を拾い集めました。

今回はこちらのヤマモモのみを使ってジャムを作って食べてみましたので、その様子と食レポをお伝えしていきます。

それではやっていきましょう。

関連記事

①ヤマモモについて

ヤマモモは、「ヤマモモ科ヤマモモ属」に分類される常緑樹です。

「ヤマモモ」という名前から桃の仲間っぽいですが、実際はヤマモモが「ブナ目ヤマモモ科」、桃が「バラ目バラ科」なので全然違うグループの植物です。

語源は恐らくですが「山のモモ」ということのようで、昔は単純に食べられる果実を総称して「モモ」と呼んだのだろうとのこと。

雌雄異株とのことで、実を付けない雄木と、実を付ける雌木とに分かれる植物みたいなので、庭に生えているのは雌木ということなのでしょう。

同じように雌雄異株で庭に生えている「サンショウ」は雄木しか生えていなくて実をつけてくれないので、その点は有難いですね。

②調理の様子

1.水洗い、生食

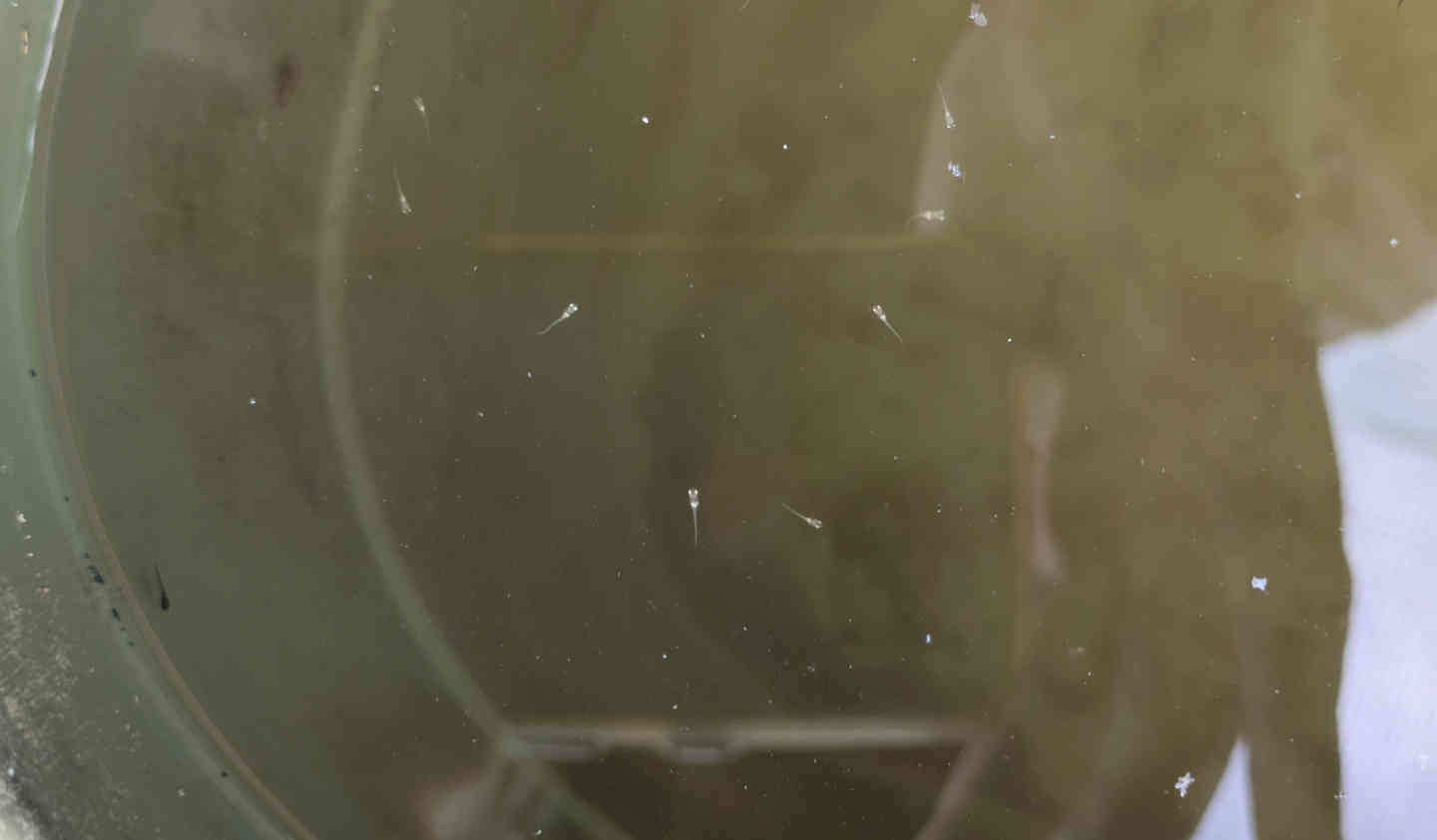

ヤマモモは全て地面に落ちていた物で、実の表面はザラザラしており汚れが非常につきやすく全体的に小汚かったので、ボウルでかなりしっかりと洗います。

ヤマモモのみは生食できるので、一粒試しにかじってみました。

するとこれがなかなかの美味しさ! やはり鳥が食べないだけあって酸っぱさがそれなりにありますが、しかしその印象を上回るのが甘さと味の濃さですね。

中心に梅のように大きい種があり、その周りに細かいつぶつぶつの果実がいくつもくっついて一つの実を形成している感じです。

同じように実を付ける物として僕は以前「クワの実」を食べたことがあるのですが、そちらと比べてはるかに味が濃く食べ応えがあります。

ていうか、旧ブログの方では桑の実についてははっきり「美味しくない」って言ってますね。

そんな桑の実でもジャムにしてみたらほんのりした上品な甘みが非常に美味しかったので、これはヤマモモは期待できます。

既存の果物で例えるなら……イチゴ系ですかね。スーパーで買えるようなイチゴほど甘みは強くないですが、味はかなり近いと思います。キイチゴとかの方が雰囲気は似てるのかも。

2.調理

洗ったヤマモモを、ヤマモモの半量ぐらいの砂糖と水と一緒にナベにぶち込んで煮込んでいきます。

10分ほど煮込んで実がぐずぐずになったところで一旦火を止め、ボウルに移して実を崩していきます。

実を崩して中に入っている種を一粒ずつ取り除きます。これがかなりめんどくさい。

同じように中に大きい種が入っているウメでも、身と種の割合が4:6ぐらいだと思うのですが、ヤマモモは良くて3:7ぐらいなので、この作業で一気にカサが減ります。

ウメとかユズとか、原種に近い植物は基本的に種が多くて歩どまりが悪いんですよね……。

そう考えるとやっぱり品種改良されている果物は凄いんだなって感じます。大体全部食えますからね。

ほぐして種を取り除いた実を再び鍋に戻し、果実と水分のバランスが良い塩梅になるまで煮詰めていきます。

ジャム作りをしていると大体この辺りからとろみが出て来るのですが、ヤマモモの場合はシャビシャビのままです。何でもジャムが固まる要因の一つである果実中の「ペクチン」という成分がヤマモモには極端に少ないからなんだとか。

なので、大体はここで無理やり固めるために「ゼラチン」を投入するらしいのですが、普段お菓子作りなんかやらないわが家のキッチンにはそんなもの無いので、慌てて「片栗粉」で代用してしまいました。

すると一応とろみは出たのですが、一部は中で固まりとなってしまいました。やはりあまりジャム作りに片栗粉は適していないようです。

煮沸消毒した瓶にジャムを詰めて、1日冷蔵庫で寝かしたら……

ヤマモモのジャムが完成です!

やっぱりちょっとシャビシャビしてしまっていますが、果たしてお味はどうなんでしょうか。

③実食

食パンに塗って、コーヒーと一緒にモーニングで頂きました。

シャビシャビですが、パンに塗る分にはスッと広がって使いやすかったです。クラッカーとかだとずり落ちそう。

食べた感想は……美味い! 文句なし!

砂糖量も水分量もめちゃくちゃいい加減だったので少し心配でしたが、ヤマモモ自体のポテンシャルが高かったので問題なく美味しい仕上がりになりました。

これは良い! また食べたい! ……と思って、新たにゼラチンを購入して、また新たに熟して堕ちた分でジャムを作ろうと思っていたら、ここ最近の豪雨で全部実が落ちてしまい、更に水に浸ってしまって全部腐ってしまいました。残念過ぎる。

また来年は下に落ちる前に積極的に収穫した方が良いのかも、もしくは下にネット張るとか。

④まとめ

今回は庭になったヤマモモの実を使ってジャムを作って食べた様子をお伝えしていきました。

ヤマモモ自体は美味しくて良かったのですが、食べられなくて腐ってしまった分の実が大量に砂利道の上に落ちてしまって、かなり見た目がよろしくなくなってしまったのは気になるところです。

それ以外にも山からの枝やら花のカスやら落ち葉やらがどんどん砂利道に堆積するもので、砂利道じゃぁ掃除することも難しくて難儀しているんですよね……。

頑張って作った砂利道ですけど、ちょっとこの環境では管理が難しそうなのでまた今年の冬には撤去するかもしれません。

庭の整備も最近手付かずになってしまってまた荒れてきているので、何とかしたいとは思っているんですけどね……面倒なんだよなぁ。

今回の記事は以上です。

また次回の記事でお会いしましょう。ここまでお読みいただきありがとうございました。

↓ランキングに反映されますので、よろしければクリックお願いします!