どうも、たかしです。

小屋の建築を進めて行くシリーズ、前回の記事では第4行程目の「壁パネル作成」について骨組みを作成するところまで進んで行ったのですが……

ここに来て台風接近の知らせがあり、骨組みだけではせっかく建てても倒壊のリスクがあると考え、土台の上に寝かせて保管し、一旦壁パネル作業は停止せざるを得なくなりました。

また、建物の傷みや倒壊のリスクをできるだけ抑えながら建築作業をするには、やはり「壁パネル作成」から「屋根建築」「外装取り付け」までを一気に進めてしまった方が確実だろうということで、壁パネルを立ち上げる前にできる作業を全て終わらせてから壁パネル取り付け作業に移ることにしたのです。

そんな訳で、今回の記事は「壁パネル作成」と「屋根作成」の間に位置する「トラス組み」作成の様子をお伝えしていきます。

小屋建築の屋根に関わる部材の一つであり、恐らく今回の建築作業全体を通して最も組み立て難易度が高いであろうと思われる「トラス組み」に初挑戦です。

果たしてきちんと組み立てることができるのか?

やっていきましょう。

関連記事

①トラス組みとは

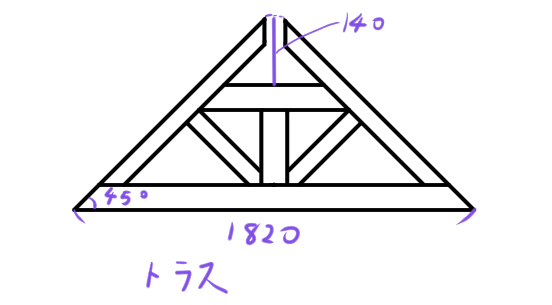

「トラス組み」は、小屋の頂点に当たる部分である「棟木」を支えるための構造体になります。

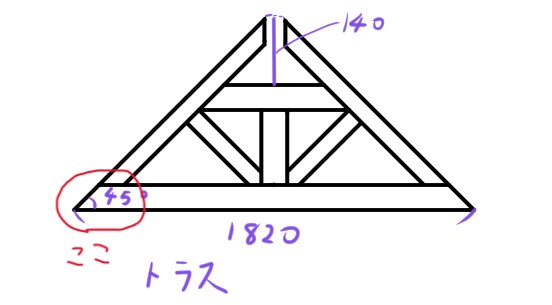

上記画像のように、三角形の枠組みの中に垂直・斜めからの力に対抗できるような部材が一定角度で組み込まれており、三角形自体が非常に安定した形状であることも加えて、非常に丈夫な構造となっています。

上端に空いている部分に2×6材をはめ込むことで棟木を渡し、小屋両端のトラス組みでもって棟木・屋根全体を支える構造となっています。

トラス組みの難点はなんといってもその組み立て難易度。

上記設計図を見ればわかる通り、設定されている規格は「底面1820mm」「2×6材が組み込まれる部分の深さ140mm」「各部材の角度45度」のみで、後はこれら条件に則って実際に組み上げつつ長さを把握していくしかありません。

これはトラス構造が三角形を枠組みとした構造体であることの弊害であるとも言えるでしょう。

②合板に設計図を書き出す

DIYで複雑な形状であるトラス組みを正確に作り出すには、実際の寸法で設計図を合板へ書き出し、その通りに組んでいく方法がやりやすいです。

まずは一番外側に当たる「底辺1820mmの直角に等辺三角形」を合板に書き出していきます。

今回僕は、合板を2枚用意し正方形の形にして、その対角線で線を引いて直角二等辺三角形を出していく方法を取りました。

非常に長い直線を引かなくてはならないので、墨ツボを使って一気に対角線に線を引きます。

反対の対角線でも同様に墨ツボで線を引き、これで2つの合板に2つの直角二等辺三角形を書き出すことができました。

この方法の良いところは、一気に2つの合板に書き出すことができることですね。

ただ、今この記事を書いていて思ったのは、直角二等辺三角形を書き出すだけだったら合板の対面に1820mmの半分の長さ910mmで頂点の場所をマークして、そこに向かって直線を引けばいいだけでしたね。

そうすればわざわざ合板を2枚敷く必要も無ければ、墨ツボを準備する必要もありません。完全に策に溺れた形になりました。

何はともあれ、一番外側の直角二等辺三角形の形が取れましたので、後は実際に2×4材を当てはめつつ実際の寸法で設計図をひたすら書き出していきます。

中に入る斜めの部材部分は調整が難しいところですが、こちらも実際に2×4材を当てはめつつ、一番外枠の形状同様直角二等辺三角形になるよう角度や各辺の長さに気を付けつつ書き出していきます。

最終的にこんな感じで設計図を書き出すことができました。

後はこの設計図にある通りに各部材を切り出して組み立てていく作業になります。

③切り出し

ここからはとにかく設計図通りに長さを写し取り、各部材を切り出していきます。

設計図と重ね合わせつつ、2×4材に目印を付けて行って切り出していくのですが、ここで一つ新たに問題になるのが「45度の角度で切り出さなくてはならない箇所」です。

トラス構造の形状が直角二等辺三角形になっているため、どうしてもほとんどのカ所で切り出す角度を45度にしなくてはならない部分が出てきます。

では、この角度切りをどのようにしてやっていくのかというと……

なんと便利なことに、丸ノコには最大角度45度までの「斜め切り」の機能が搭載されています。

このように、丸ノコの刃を45度に傾けた状態で固定し、切り出すことができるので……

バッチリ45度の角度で木材を切り出していくことができます!

ご丁寧にも丸ノコには45度の角度で切り出す際の目安となるナビゲーターまで付いているので、かなりきれいに狙った長さで角度切りをすることが可能です。

ただ、それでも垂直切りと比べるとかなりクセのある切り出し感となっているため、実際の部材を切り出す前に2~3回は端材を使ってカットの練習をした方が良いかとは思います。

切り出した部材を全て設計図の上にそのままならべ、過不足ないことを確認したら切り出しは完了となります。

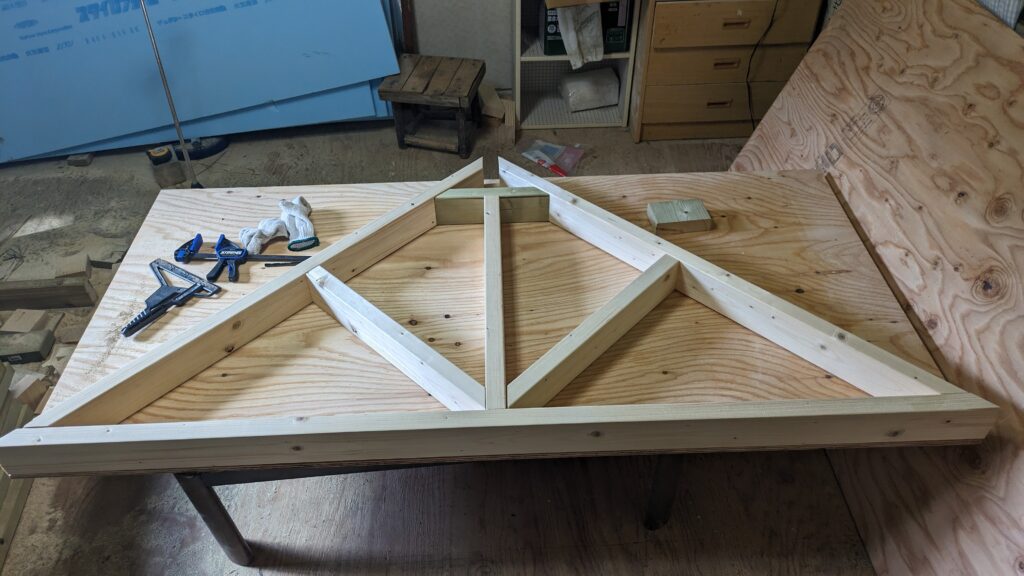

④組み立て

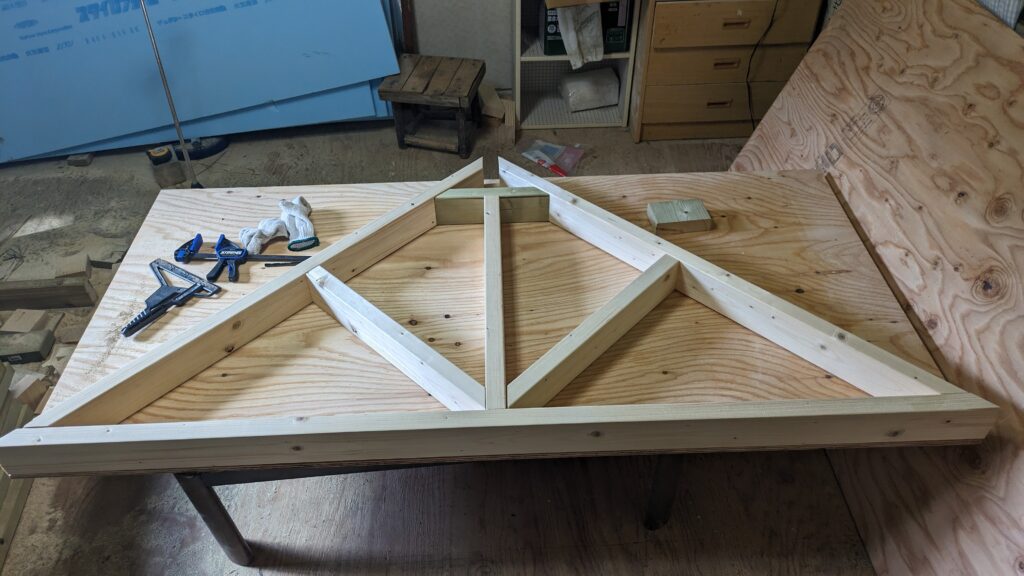

切り出した部材を、設計図と同じになるようビス止めをしていきます。

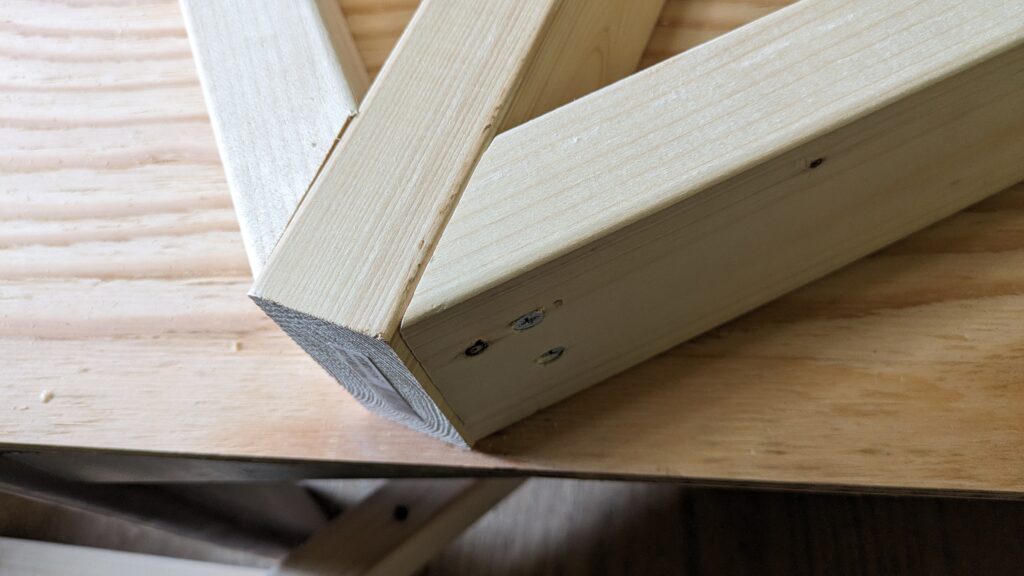

トラス組みのビス止めは、部材を斜めに止めなくてはならない箇所が多く、これが非常に接合の際にズレやすく難しい作業になります。

このように、なかなか部材の端と端とを完全に綺麗に接合することができません。

これまでであれば強い味方だった「半ネジの締め付け力」が斜め接合の時は余計に働いてしまい、締め付ければ締め付けるほど接合位置がずれて行ってしまうのがなかなかつらいところでした。

最終的に編み出した方法としては、このようにクランプを使って部材同士を仮固定してしまってからビス止めするという方法でした。

やはり1人でのDIYビス止め作業では、このクランプは非常に心強い味方となってくれます。

なかなか苦労しましたが、きれいに頂点部分に2×6材が当てはまるトラス組みを作成することができました!

ちなみにここまでゆうに2時間以上かかってしまっています。これ後もう1つ作らなきゃなんですけどね……

まあ、2個目は流石に慣れてきていたので、1個目の半分近い時間で作ることができましたが、それでもなかなか大変な作業でした。

⑤合板貼り付け

まずは設計図に使った合板の外枠で大きく切り出していきます。

斜めの切り出しになるので丸ノコ定規を使うことはできませんが、しっかりと丸ノコを真っ直ぐ進めて行けば、案外直線を切り出すことはそこまで難しくはありません。

2×6材が収まる切り欠けの部分は、まずジグソーで真っ直ぐ切り込みを入れて……

直角に折れなくてはならない部分には事前に木工ドリルで角に穴をあけておくことで……

きれいに切り出すことができます。

後はもう一つの方の合板も、こちらの切り出した合板を元にして目印を打てば全く同じものがもう一つ切り出すことができます。

後は合板とトラス組みを、ビスで大体30㎝感覚でとにかく打ち込んで行けば……

トラス組みが2つとも完成しました!

普通に1日がかりの作業となりました。疲れた……

⑥まとめ

今回は小屋のトラス組みを作成していく様子をお伝えしていきました。

かなり難易度が高く、神経を使う作業でしたが、一つ一つ工程を踏んで行けば一人で組み立てることは十分可能な作業であることが分かりました。

後は実際に組み立てた際、きちんと棟木である2×6材が収まることを祈るばかりですね。かなりギリギリで作ってあるので、2×6材の捻じれ如何によってはちゃんと入ってくれないかも……。

今後の予定ですが、壁パネルを立ち上げるよりもまず先にこちらのトラス組みの外装及び断熱材準備から先にやってしまおうかなと考えています。

トラス含める屋根を組んでしまってからこちらのトラスの合板に防水シートやら外装を貼り付けて、内枠の形状に沿って断熱材を切り出して……というのは中々大変そうなので、トラス組みだけでも一通りの仕上げ作業まで進めて行ってしまおうかなと。

先にトラスだけで外装作業を済ませてしまえば、実際に小屋パネルの外装を取り付ける際の練習にもなりそうですしね。

という訳で、今後もなかなか小屋自体の進捗は進まず下地的作業の進行になりますが、その分一気に小屋の見た目が進む時が来るはずですので、どうか気長にお待ちいただけたらと思います。

今回の記事は以上となります。

また次回の記事でお会いしましょう。ここまでお読みいただきありがとうございました。