どうも、たかしです。

生活の拠点とするための小屋建築の様子をお伝えしていくシリーズ、屋根の建築編の第十回になります。

- 建築予定地の整地

- 基礎の位置決め・高さ合わせ

- 土台建築

- 壁パネル作成・設置

- 屋根建築 ←まだまだここ

- 外装

- 内装

- 建材設置

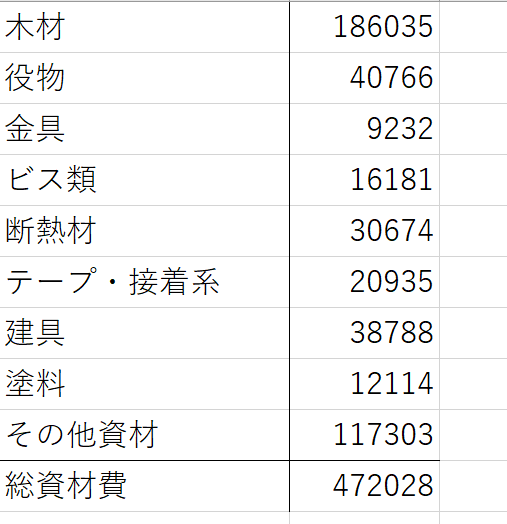

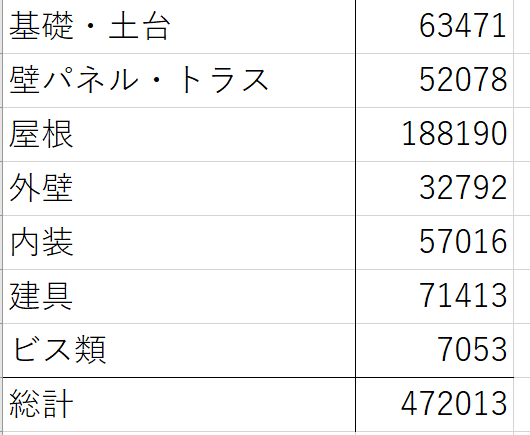

前回の記事では、二重屋根の下地合板を広小舞の設置分サイズ調整し、断熱材と通気垂木の上に取り付けていきました。

今回の記事では、実は問題があった合板サイズの再調整を行い、その上で「破風板・鼻隠し・広小舞」等々の屋根の縁材を取り付けて行った様子をお伝えしていきます。

またまた判明した屋根の問題とは一体何だったのか?

それではやっていきましょう。

関連記事

①合板のサイズ再調整

早速屋根に破風板などの縁材を取り付けて行こうかと思ったのですが、ここで一つ問題が発生しました。

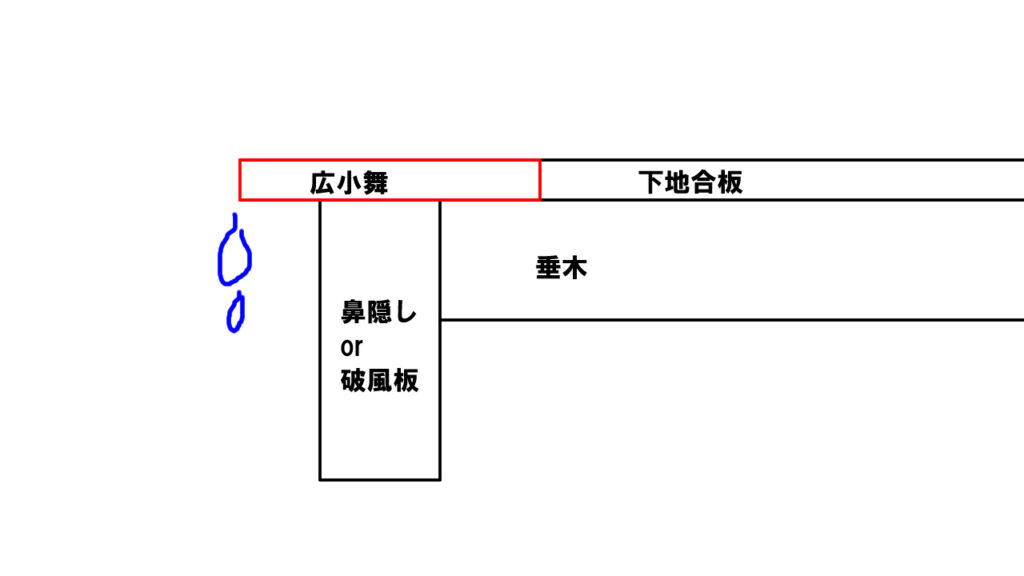

今回広小舞には幅90mmの杉貫材を使用するということで、縁が20mm飛び出すように合板の端を70mmカットしていったのですが、これが実は大問題で…

破風板として使用する1×6材を縁に追加してしまうと、広小舞の飛び出し分が無くなってしまうんですよね。

前回記事でもご紹介したように、広小舞は屋根の水切りを良くするための部材であり、鼻隠し・破風板よりも飛び出していなければ意味がありません。

なので、このままではただ屋根の端をつぎはぎにしただけの何の意味もない広小舞になってしまうため、急きょ下地合板のサイズ再調整を行うことにしました。

とはいえ、切り出してしまった部分の合板を後から延ばすことなどは当然不可能なので……

合板の端材を新たに必要な分切り出して、下地合板の縁にさらに追加して補うことにしました。

こうすることで広小舞の飛び出し部分を確保することができ、屋根周りの水切りを良くすることができます。

また更に屋根下地の縁がつぎはぎになってしまうのは気になる部分ですが、最終的にはアスファルトルーフィングや屋根材で覆われる部分であり、最初から下地の防水性なんかは考慮されていませんから、問題無いということにします。

②破風板・鼻隠しの設置

まず先に破風板・鼻隠しから取り付けていきます。

理由としては、先に広小舞を設置してしまうと、飛び出し部分が邪魔で破風板と鼻隠しを固定するビスが止めづらくなってしまうためです。

1.飛び出している垂木のカット

鼻隠しを設置するために邪魔な飛び出し部分の垂木を、レシプロソーを用いてカットしていきます。

他の人の建築事例だとこのカットに丸ノコや手鋸、ジグソーなどを使っている感じでしたが、個人的にはレシプロソーを使うのも大いにアリだと感じました。

若干断面が荒くなってしまうのと、手元がブレてしまうと余計な部分をカットしてしまうことには注意が必要ですが、手早くそれなりにイイ感じにカットすることができます。

充電式の丸ノコやジグソーがあればいいですが、無い場合は電源を用意する必要もありますし、それと比べるとバッテリー式のレシプロソーは悪くない選択肢なんじゃないかなと思います。

2.破風板の取り付け

今回破風板と鼻隠しには、幅140mm厚さ20mmのいわゆる1×6材を使用しています。

恥を45度にあらかじめカットした1×6材8ftを仮設置してみたのですが、どうやら屋根が完全な45度になっていないようで、軒部分に微妙に隙間が空いてしまいます。

別に多少隙間が空いていても特に問題は無い部分ではあるのですが、やはりここは小屋の真正面ということもあり、見栄えの面でスッキリ納めたいところだったので……

8ftの1×6材ということで長さには余裕があったので、まだカットしていない側で現物合わせで角度を取り、再度カットして無理やり合わせることにしました。

そうして斜め部分がぴったり合った破風板を、40mmのステンレス製のビスで止めていきます。

こちらのような雨風が直接当たる場所に関しては、念のためステンレス製ビスを使用していっています。

3.鼻隠しの設置

破風板の縁を飛び出させた状態で、そこに合わせる形で鼻隠しを設置していきます。

屋根の長辺は3640mmなので、6ft(1820mm)の1×6材2本で丁度合う……はずだったのですが、なぜか微妙に長さが足りませんでした。ここでも屋根の歪みの弊害が……

もともと6ft材はピッタリ1820mmということは無く、余分に長さが合って1830mmちょっとになっているので本来であれば何とかなるはずだったのですが、1820mmでピッタリ合うと思って事前に1820mmでカットしてしまっていたんですよね……ああ後悔。

仕方がないので、飛び出している部分の破風板を先にカットして……

鼻隠しの足りない部分に切り出して補うことで無理やり納めました。

鼻隠しと破風板の収まりはこんな感じです。

反対側の破風板・鼻隠しも同様に設置し、これで全体の取り付けが完了しました。

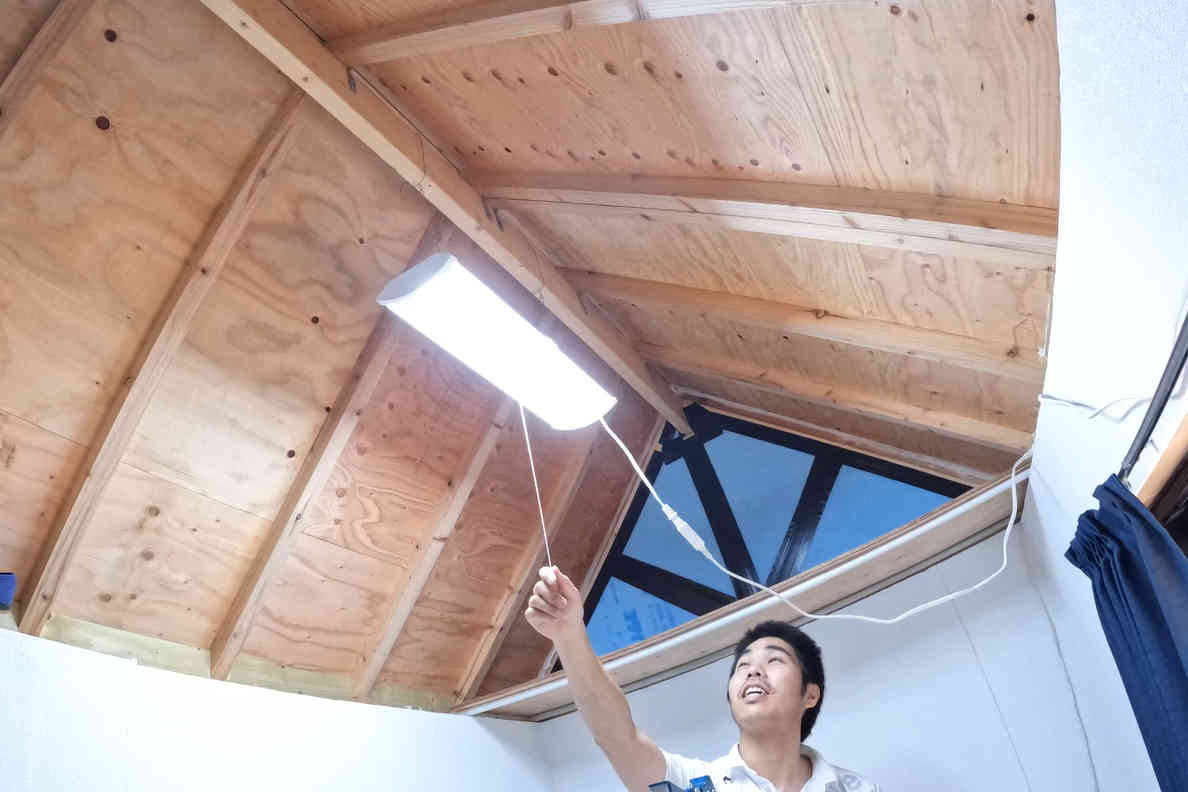

③広小舞の設置

最後に広小舞を、こちらもステンビスを用いて固定していきます。

広小舞には長さ2000mmの杉材を使用しているので、縁が若干飛び出た状態でまずは破風板側の広小舞を設置した後……

鼻隠し側を設置し、飛び出た部分をカットして長さ調整をしていきました。

反対側も同様に設置し、これで広小舞の設置も完了しました!

④まとめ

今回は屋根下地合板のサイズ再調整をし、破風板・鼻隠し・広小舞の取り付けをしていった様子をお伝えしていきました。

屋根の歪みのせいだったり自分の無知のせいだったりで幾度となく手直しが入り、かなり時間と労力を割く事態となりましたが、何とか屋根下地の縁を治めることができました。

後はこの上にアスファルトルーフィングを敷けば、とりあえず屋根の防水処理が完了するため、突然の降雨を恐れることなくゆっくりを作業をすることができます。

実はこの作業の翌日が雨の予報だったということで、すでに日が暮れてきているのですが何とかアスファルトルーフィングまで終わらせたくてこの後突貫で作業を完了させたんですよね。

ただ、そこまで乗せるとだいぶ記事が長くなってしまうので、アスファルトルーフィング取り付けに関してはまた次回お伝えしていきます。

ということで次回「アスファルトルーフィング設置編」、どうかお楽しみに。

ここまでお読みいただきありがとうございました。