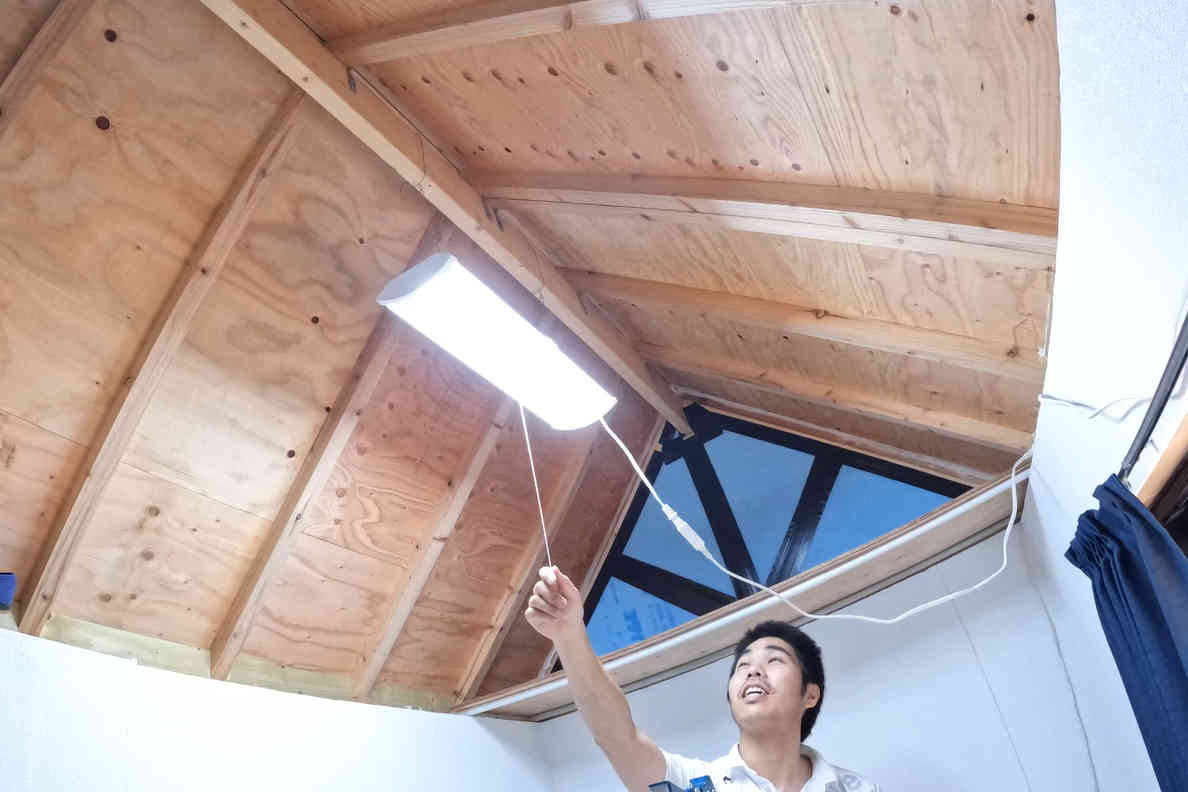

生活の拠点とするための小屋建築の様子をお伝えしていくシリーズ、屋根の建築編の第十二回になります。

- 建築予定地の整地

- 基礎の位置決め・高さ合わせ

- 土台建築

- 壁パネル作成・設置

- 屋根建築 ←永遠にここ

- 外装

- 内装

- 建材設置

前回の記事では、屋根下地合板にアスファルトルーフィングを取り付け、一応の防水処理が完了しました。

今回の記事では、屋根周りの更なる雨漏り対策として、「雨仕舞い」関係の水切り部材である「軒先水切り」を取り付けていった様子をお伝えしていきます。

人生初の板金作業を、問題なくこなすことができるのか?

やっていきましょう。

関連記事

①「雨仕舞い」とは

雨仕舞いとは、防水とはまた違った雨漏り対策の方法・考え方になります。

防水とは、水が侵入してこないよう水の通り道を全て塞ぐことで雨漏りを防ぐことを指しますが、雨仕舞いの場合は雨漏りが起きないよう「水の通り道を作って侵入されないようにする」といった考え方になります。

具体的には何をするのかというと、雨水が屋根内部に侵入しやすい「軒先」「ケラバ部」に水を溜めずに受け流すための役物を取り付けていきます。

現時点の状態でも、広小舞が水切りの役割を果たしてくれていて雨漏りは防げていますが、広小舞は防腐加工もされていない杉材なのでこのままではいずれ腐ってしまいます。

そのため、この広小舞のさらに上から鉄製の役物を取り付けて行くのが今回の作業になります。

屋根の破風板のある側をケラバ、鼻隠しのある側を軒先と言い、それぞれ形状の違った板金の役物を使用して水の流れを作り、雨漏りを防いでいきます。

②使用する道具

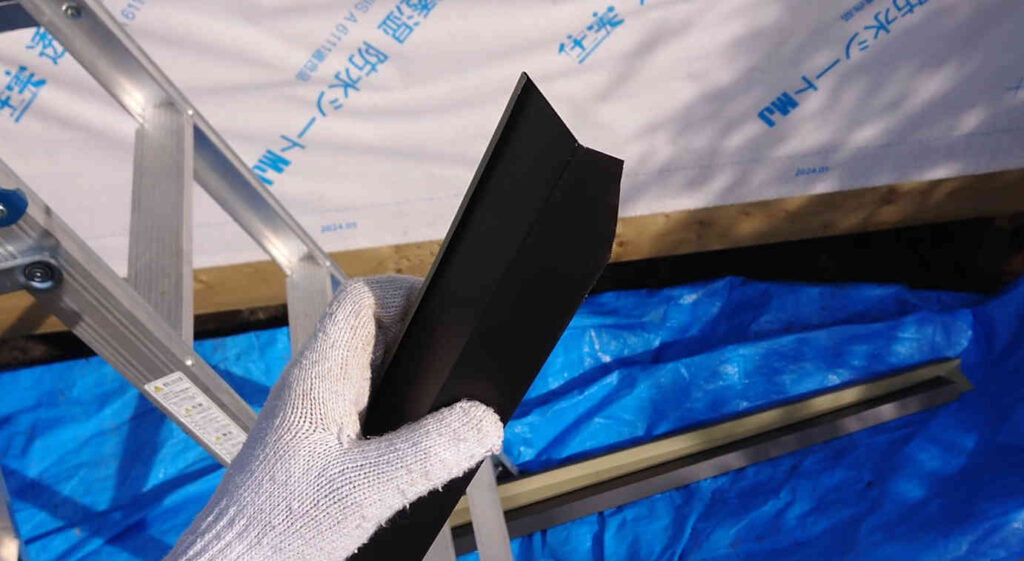

まず重要なのがこちらの「軒先水切り」です。

軒先水切りは、シンプルなL字の形状をしている役物で、幅の長い側の面を広小舞に乗せ、幅の短い側の面を垂らして水切りとします。

縁が折り曲げられており、水が侵食して腐食しやすい縁に水が垂れないようになっています。

他にも、今回板金作業をするために必要な様々な工具を買い揃えました。

左から順に

- つかみばし……板金を掴んで折り曲げるのに使う

- 金切りばさみ

- シリコン……板金同士の接合に使う

- コーキングガン……シリコンを抽出するのに使う

となっています。

また、板金の取り付けには全てステンレス製のビスや釘を使用し、錆び対策をします。

ドリルネジは軒先水切りの取り付けに、スクリュー釘は後のケラバ水切りの取り付けに使用します。

②軒先水切りの取り付け

まず、軒先水切りを取り付ける前に、後々接合する部分の下側になる役物の縁を、上記写真のように先がすぼまるように三角に切り欠きをしておきます。

こうすることで、接合する際に役物同士が収まるようになり、より強固に接合することができます。

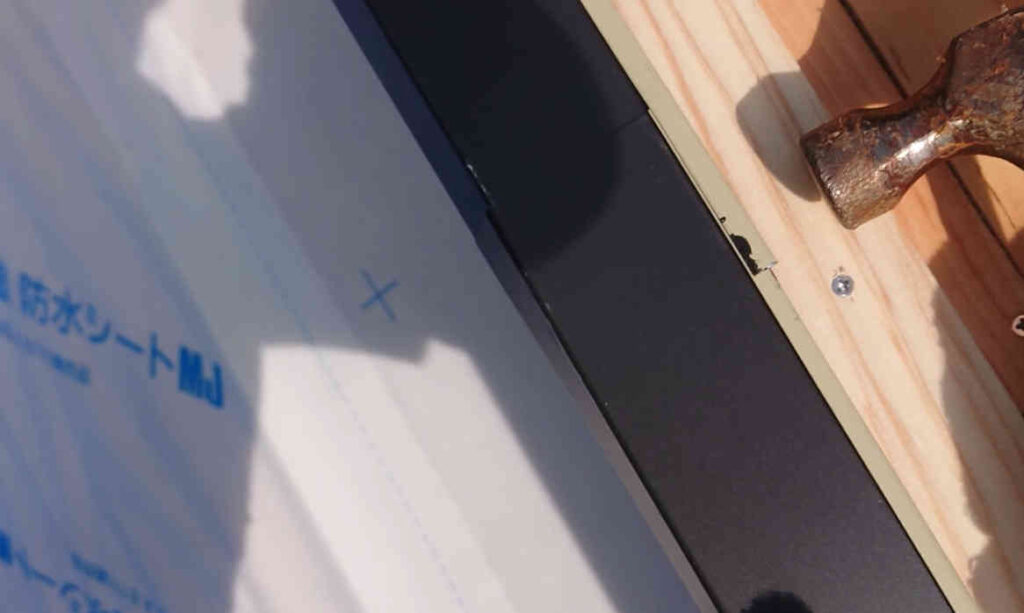

広小舞の上に長い幅側の面を載せ、ステンドリルビスを打ち込んでいきます。

ドリルビスは、下穴を開けなくても板金に直接打ち込むことができるため非常に便利です。お高いですが。

ここからは接合部分のおさまりになります。

まず、足りない分の長さ+重なり幅45mm分の板金の長さをマークし、金切りばさみで切り取ります。

重なる部分にシリコンをぬって……

重ねたらハンマーでしっかりくっつき合わせていきます。

これで軒先金物の設置が完了です。

③アスファルトルーフィングの縁を切り取る

軒先水切りに重なっている部分のアスファルトルーフィングですが、後々屋根材であるアスファルトシングルを張る際に、軒先水切りに接着剤を付けてアスファルトシングルの下端を取り付けて行く際ののりしろを準備するために、縁から30mm分を切り取っていきます。

軒先分の長さ3640mm分をずっと30mm分だけきれいに切り取っていくのはなかなか難しいので、上記写真のように30mm幅に合わせた型紙を沿わせて切り取っていくと便利でした。

きれいに軒先水切りに乗っている分のアスファルトルーフィングを切り取ることができました。

④次回「ケラバ水切り」の取り付けに続く

今回の記事では、雨仕舞いの一つである「軒先水切り」の取り付けの様子をお伝えしていきました。

実は、今回取り付けた軒先水切りは、役物取り付けの中でもかなりシンプルで簡単な方で、次回取り付ける「ケラバ水切り」の方が遥かに複雑でやることも多いです。

なので、次回は更に何回複雑な取り付け手順のお話になっていくとは思いますが、できるだけどのように取り付けて行ったか詳しくお話ししたいため、記事を分けることにしました。

どうかお付き合いいただけたらと思います。

また次回の記事でお会いしましょう。ここまでお読みいただきありがとうございました。