どうも、たかしです。

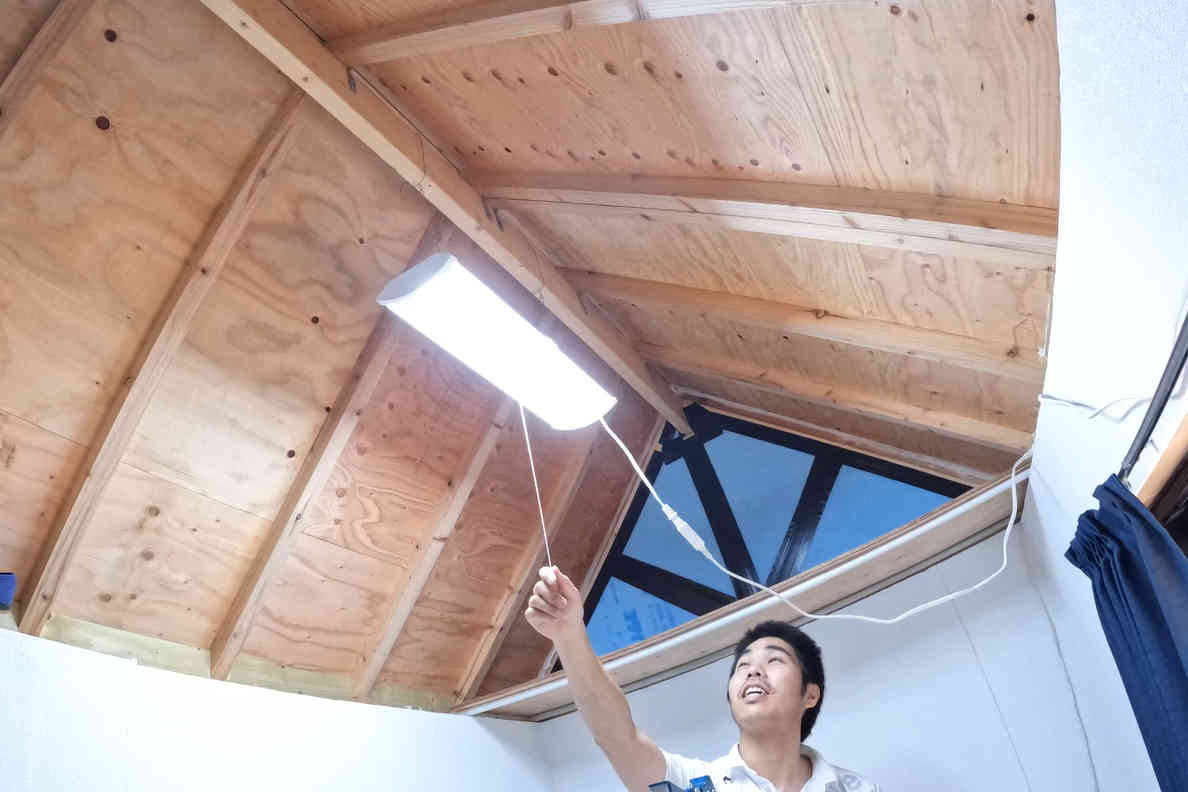

生活の拠点とするための小屋建築の様子をお伝えしていくシリーズ、屋根の建築編の第十三回になります。

- 建築予定地の整地

- 基礎の位置決め・高さ合わせ

- 土台建築

- 壁パネル作成・設置

- 屋根建築 ←永遠にここ

- 外装

- 内装

- 建材設置

前回の記事では、屋根の雨仕舞いの前半として「軒先水切り」の取り付け作業の様子をお伝えしていきました。

今回の記事では、前回取り付けた「軒先水切り」よりもより複雑で難易度の高い「ケラバ水切り」の取り付け作業の様子をお伝えしていきます。

板金の取り付けだけでなく加工も行い、「雨仕舞い」を万全にしていきます。

それではやっていきましょう。

関連記事

①「のぼり木」の作成

まずは、ケラバ水切りを取り付ける際の下地となる「のぼり木」の作成から行っていきます。

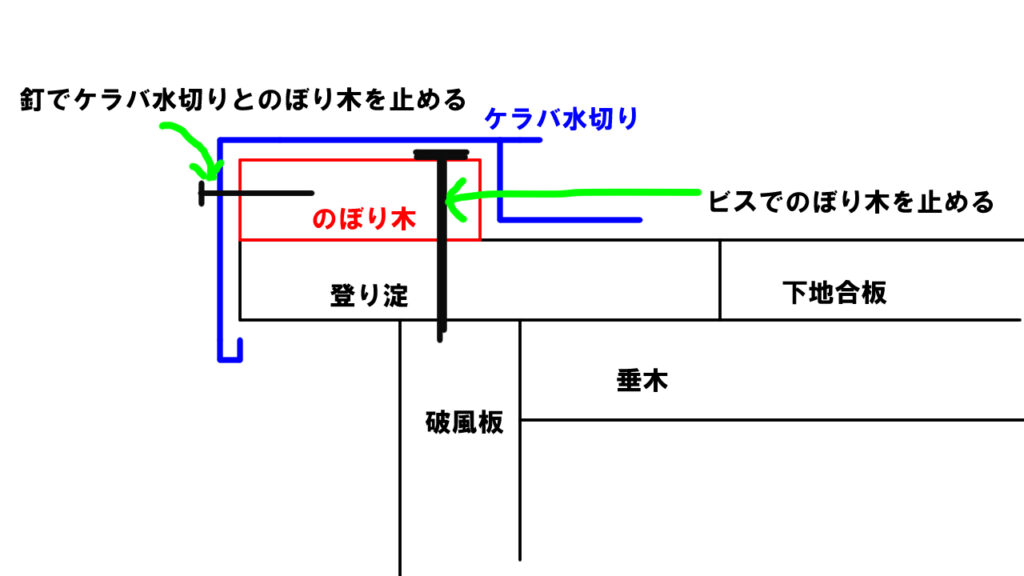

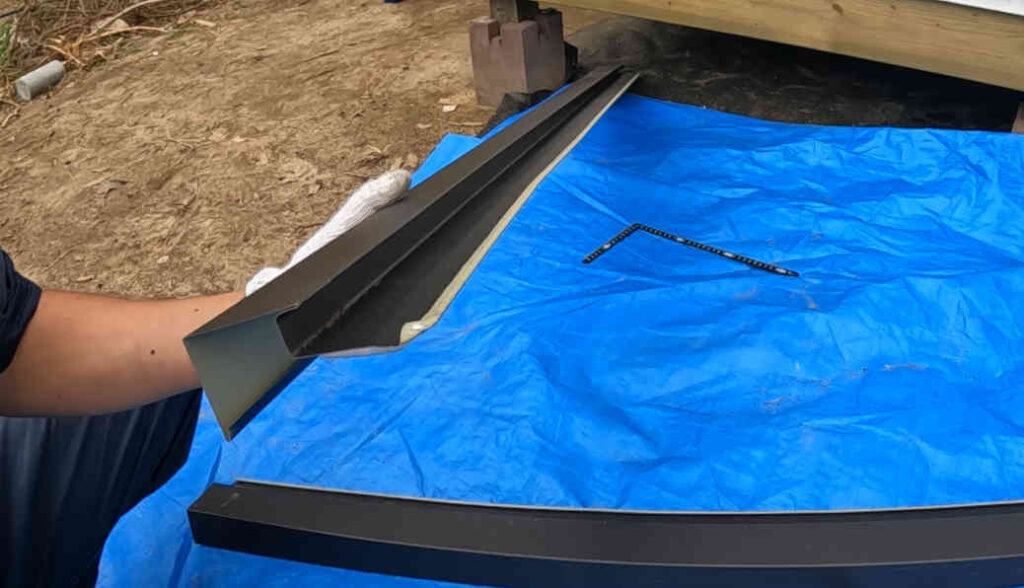

ケラバ水切りは、単純なL字型だった軒先水切りとは違い、このような複雑な形状をしています。

ケラバ水切りは、上記図のようにまずのぼり木を屋根に固定した後に、そののぼり木に固定する形で屋根に取り付けるのが正しい手順のようです。

(ちなみに、これまで軒側もケラバ側も合わせて「広小舞」と呼んできた部分ですが、ケラバ側は「登り淀」と呼ぶのが正しかったみたいです。建築業界用語多すぎィ!!)

こののぼり木に適しているのが「厚さ18mm、幅45mmの防腐加工がされている木材」ということなのですが、ホームセンターにはそれと完全に適合する木材を発見することができませんでした。

そのため今回はのぼり木として、防腐加工された1×4材6ft(19mm×89mm×1820mm)を加工して使用することにしました。

どのように加工するのかというと……

このように、長辺と水平方向に真っ直ぐ半分に切り出し、細長い2本の木材にしていきます。

こうすることによって厚み19mm、幅40数mmの防腐加工された木材が切り出せるため、微妙に規格は違いますがのぼり木に使える木材が用意できると考えました。

6ft材2本を切り出し、合計4本ののぼり木を準備しました。

②ケラバ水切りの取り付け

1.のぼり木の取り付け

まずは登り淀と平行になるよう、ケラバ部の際にのぼり木を取り付けます。

固定には45mmのステンビスを使い、登り淀と破風板を貫くようにして強固に固定していきます。

2.ケラバ水切りの棟納まり加工

続いてケラバ水切りをのぼり木に被せるようにして取り付けて行くのですが、その前にケラバ水切りの棟部がしっかり収まるように加工をしていきます。

このように、破風板どうよう棟部がきれいに合わさるよう45度にカットすると同時に、頂点部分でケラバ水切り同士がしっかり接合するよう恥を折り曲げておきます。

棟部分の折り曲げは、ケラバ水切り自体に高低差があるためその分高い方と低い方で位置をずらして折り曲げると、きれいに棟部分で役物同士が接合できました。

また、後からケラバ水切り同士を接合する部分には、接合しやすくなるよう縁の部分を折り曲げておきました。

3.取り付け

棟部分の位置を調整しつつのぼり木に被せたら、ステンレス製のスクリュー釘の25mmで、大体30㎝間隔でのぼり木にしっかりケラバ水切りを固定していきます。

4.ケラバ水切り同士の接合

ケラバ水切り自体の長さは1820mmで、本来であれば屋根のケラバ部長さと丁度になるはずなのですが、登り淀や広小舞分の長さが追加されている分長さが足りなくなるので、わずかではありますがその分ケラバ水切りを追加で接合していかなくてはなりません。

まずは追加のケラバ水切りを足りない部分に重ねつつ、重なり幅を45mm取りながら必要な分の長さにマークします。

追加のケラバ水切りは今設置してある水切りの下側に重ねますので、しっかり接合されるよう縁の切り欠きを行います。

また、ここから更に軒先水切りと重なる部分のおさまり加工をしていくので、その加工に必要なケガキ線を事前に油性ペンで書いておきます。

実線は切り取り、破線は折り加工部分となっています。

金切りばさみで必要部分を切り出した後……

つかみ箸を使って折り加工をしていきます。

最終的にはこんな感じで、軒先水切りが納まるような箱型にケラバ水切りの端を加工していきます。

5.追加部分の取り付け

追加部分の重なりしろ部分にコーキング用のシリコンをぬって、ハンマーで叩きつつ既設のケラバ水切りに押し込むようにして取り付けしていきます。

これでようやく片側のケラバ水切りの設置が完了しました!

しかし、これだけのことをやってもまだケラバ全体の4分の1……恐ろしい作業量です。

③全てのケラバ水蹴り設置完了→雨仕舞い完了

その後、入り口側のもう片側のケラバ水切りと……

入り口反対側の妻部にも同様の加工・取り付けを行っていき、これで全ての雨仕舞いが完了しました。

最初はケラバ水切りの4分の1を設置するだけでも1時間30分ぐらいかかっていたのですが、残りの4分の3に関しては手順が理解できたので遥かに早く施工することができ、もう1時間30分かかるだけで作業を完了することができました。

慣れたら速いんですよ……ただ、この慣れを次に持ち越せないのが小屋づくりの大変なところなんですけどね。

④まとめ

今回は残りの雨仕舞いとして、ケラバ水切りの加工・取り付けの様子をお伝えしていきました。

結果としては何とか施工することはできたものの、やっぱり全体的に不格好でお世辞にも綺麗とは言い難い出来になってしまったので、この素人丸出しの雨仕舞いでどのぐらい今後の屋根がもってくれるかは全くの未知数ですね。

例えば、僕の加工した水切りの部分に雨漏りしてしまうような穴があったりしたら、逆にいたずらに水切りを設置したせいで屋根の寿命が縮まってしまった……なんてことも起こり得るんですよね。

小屋の建築例とか見てみても、雨仕舞い用の水切りまで取り付けしている事例はあまり見かけなかったりするので、もしかしたら素人仕事でやるよりも屋根の縁はそのままにした方がむしろ総合的に見た耐久性からしたら良いのかもしれませんね。

役物もそれなりに値段しますし、加工は大変だし危険だしで、自分の中でも本当に今回の水切り取り付けがプラスだったのかどうかは判断が難しいところです。

まあ、結果は今後小屋に住んで何年かしたら分かることだと思いますので、今はとりあえず次の作業のことを考えることにします。

以上で今回の記事は終わりです。

また次回の記事でお会いしましょう。ここまでお読みいただきありがとうございました。