どうも、たかしです。

生活の拠点とするための小屋建築の様子をお伝えしていくシリーズ、屋根の建築編の第十五回になります。

- 建築予定地の整地

- 基礎の位置決め・高さ合わせ

- 土台建築

- 壁パネル作成・設置

- 屋根建築 ←永遠にここ

- 外装

- 内装

- 建材設置

前回の記事では、アスファルトルーフィングを取り付けた状態の屋根が大雨によりアマも知りてしまったことを受けて、施工が不十分だった棟部分のルーフィングを三重にしていく補修を行っていきました。

ルーフィングのみの状態では雨対策が不十分であることが分かり、急いで屋根の仕上げを行っていく必要性を痛感する出来事となりました。

という訳で、雨対策を万全とするため突貫工事で屋根の仕上げまで一気に行っていきたいと思います。

屋根完成に向けた作業としてまずは屋根材である「アスファルトシングル」の取り付けを行っていきましたので、今回はその作業の様子をお伝えしていきます。

それではやっていきましょう。

関連記事

①用意した資材紹介

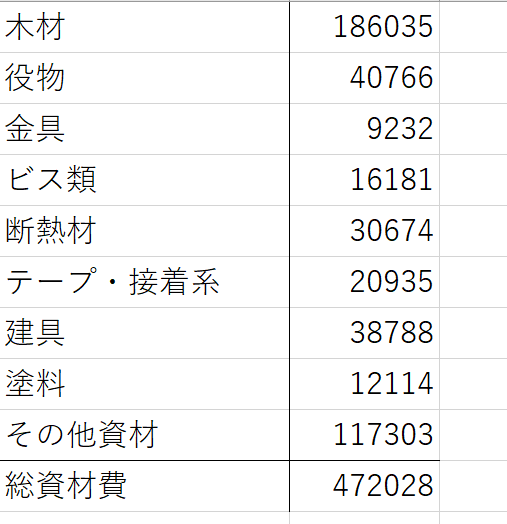

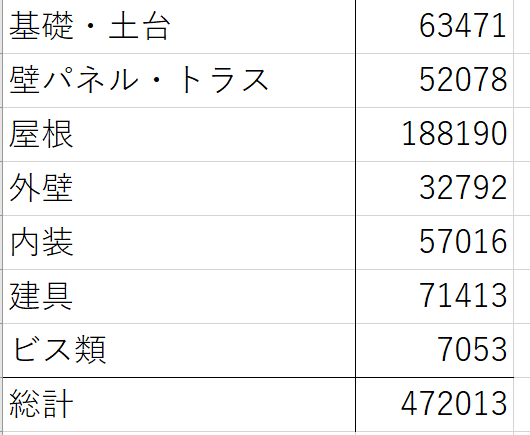

屋根材取り付けのために以下の資材を用意しました。

- アスファルトシングル「オークリッジスーパー」……16枚入り×7袋

- シングルセメント……330mmL×3本

- シングル釘……30本入り×22袋

アスファルトシングルはオーウェンス・コーニング社製の「オークリッジスーパー」を今回採用しました。

元々の予定ではニチハ社製の「アルマ」を採用するつもりだったのですが、ちょっとネットショップで購入する際、出品していた建材店とひと悶着ありまして……(そのうち記事にするかも)。

とにかくその建材店から購入したくなかったのもあり、比較的安く、色が僕の好みだったこちらのアスファルトシングルを採用することにしました。

アスファルトシングルは、ガラス繊維の基材にアスファルトを染み込ませ、表面に粗目の砂粒がコーティングしてある屋根材になります。

触った質感としては、公園の遊具や地面に使われているようなザラザラしたあのゴムの素材(伝わるかな……)に似ていますが、それよりももっと表面の砂粒が欠けやすく、脆い印象です。

真ん中にある釘打ちラインを境に、下側が重ね上側になる部分、上側が重ね下側になる部分で、半分ずつ重ねていって常に二重になるよう施工していく屋根材となっています。

取り付けにはシングルセメントと呼ばれる接着剤と、シングル釘を使用します。

シングルセメントは、釘で固定する際の補助的な役割を果たします。

パッケージに思いっ切り「冬季用」と書いてあったんですが……大丈夫か?

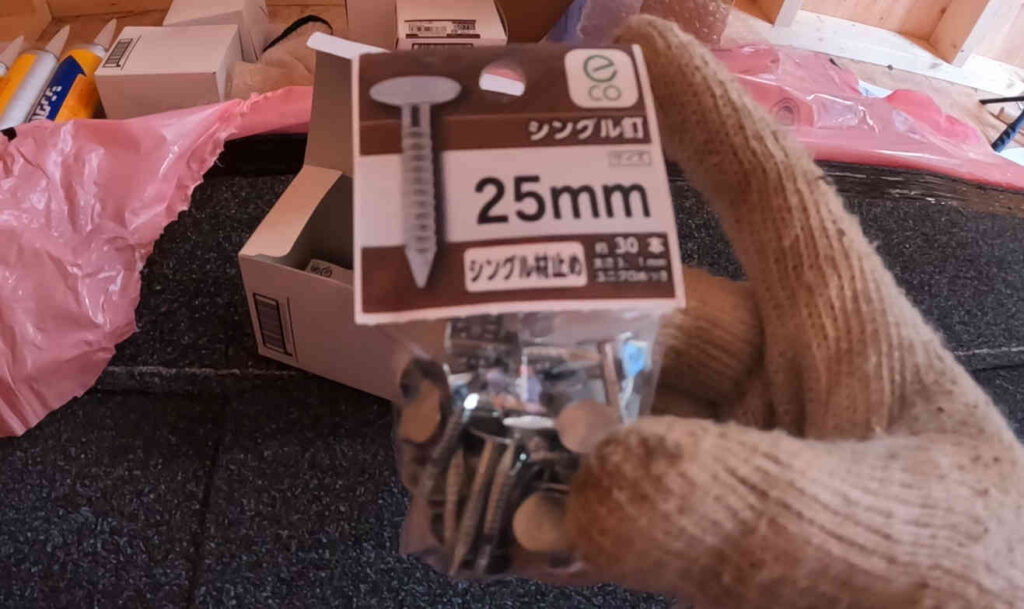

シングル釘は、「オークリッジスーパー」用の釘もあったのですが、ネットで購入しようとするとめちゃくちゃ大量の箱売りの物しか無くて、もったいないし高かったのでこちらの30本入りの物をホームセンターで大量に取り寄せてもらって購入しました。

1袋に約90本使用するということで、念のための予備含めて22袋(660本)準備してあります。

②施工の様子

1.スターター(1段目二重下部分)の設置

アスファルトシングルは、下から順に半分ずつ重ねて設置していくわけですが、一番下の部分に関してはアスファルトシングルを半分に切った下に重ねる部分の方だけの物(スターター)をまず取り付けていきます。

スターターが納まる部分の水切り部にシングルセメントをぬったら……

切り取ったスターターを重ねて、しっかり圧着させます。

さらにその上から釘で固定していきます。

釘はアスファルトシングル1枚につき4つ(強風地では6つ)で打ちとめていきます。

大体アスファルトシングル4枚で1列が完成しますが、端の方が若干余るためハサミで必要分だけ切り取って貼り付けます。

これで1列目下段(スターター)の取り付けが完了しました。

2.二段目以降の取り付け

二段目以降を取り付ける際には、下段の釘の近くにアスファルトシングルを点付けしておきます。

また、アスファルトシングルを取り付ける際には重なる部分の継ぎ目が重ならないようにとりつけなくてはならず、最低でも165mmの幅を確保してずらす必要があります。

そのため、各列1枚目を取り付ける際に、大体180mmずつ切り取って取り付けることで継ぎ目をずらしていくようにしていきました。

そうすると、大体4列ほど進むごとに1枚目の長さが足りなくなるため、そうする度にまた1枚丸々張り付けてまた180mmずつ切り取って行って……といった感じで取り付けていきました。

毎回長さを測るのは面倒なので、途中からは前回切り取った分の端材を重ねて長さを取って切り取っていくようにしました。

また、2列目以降は釘頭が上段の下に隠れるように取り付けていきます。

釘頭が出てしまっていると、アスファルトルーフィングがタッカー穴程度のすき間でも雨漏りしてしまったように底から水が侵入してきてしまうため、しっかり釘頭が隠れるようにきれいに揃えて取り付けていきました。

3.とにかく貼り付けて行く

屋根片側の屋根材取り付けが、後1列分だけ残して完了しました。

この残り1列は、屋根の棟換気部分の下地加工が終わってから取り付けていく部分になります。

ちなみに、ここまでで作業開始から4時間以上経っています。その間脚立を何度も登り、脚立を何度もずらして、何度も釘を打ち、何度もアスファルトシングルを屋根上に持ち上げて……とにかく疲れました。

慣れてきたら単純作業ではありますが、不安定な脚立の上での作業になりますし、少しでも施工不良があれば雨漏りにつながってしまうので適当にもできないしで、とにかく根気のいる作業でした。

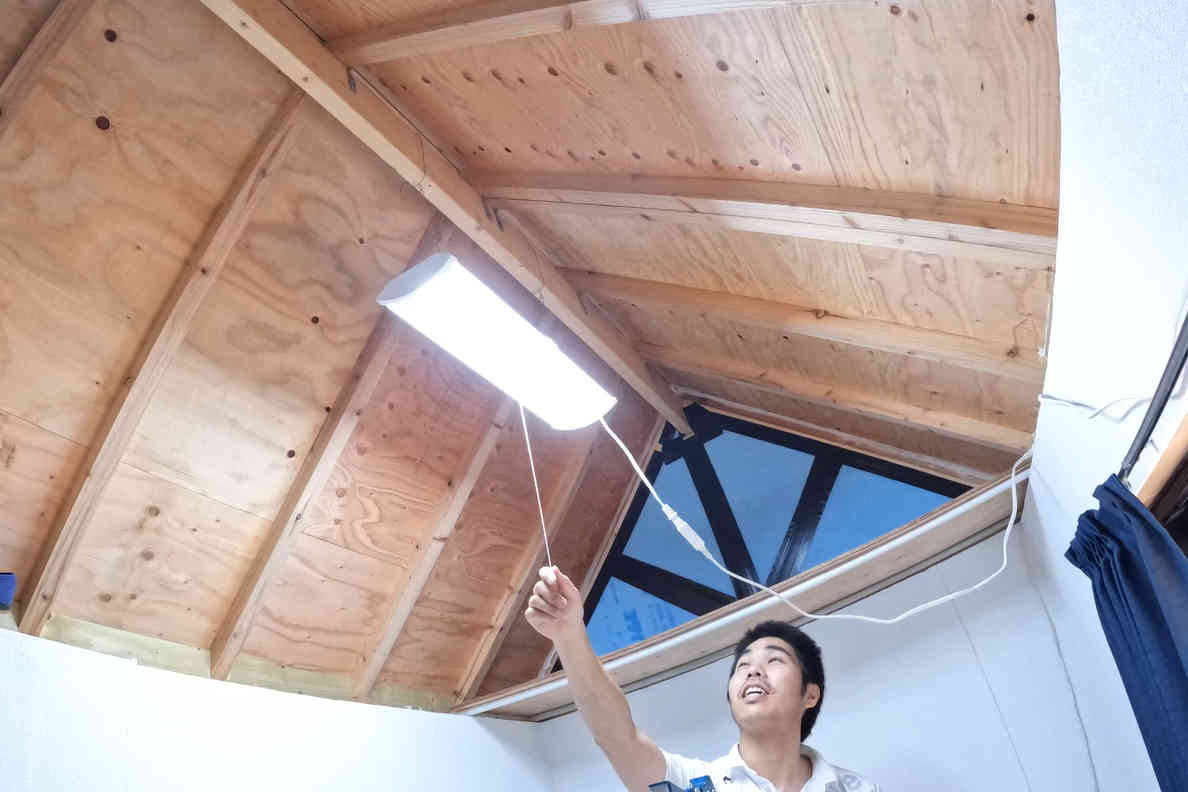

この日は午後3時半から作業を開始しまして、そこから4時間以上たったので時刻は午後7時半を回っており……

この暗さです。

goproのタイムラプス撮影だとある程度明るく映るんですけど、動画だとこの暗さです。

本来なら続きで反対側もやりたかったのですが、この日は流石に断念しました。

翌日、反対側も施工していきました。

もう慣れたのでもっと早く取り付けていけると思ったのですが、やはり日中だと曇りでも日差しがキツく、こちら側は空き家と近いため狭いのもあり、結局反対側と同じところまで取り付けるのに5時間以上かかってしまいました。

③まとめ

今回は、屋根材である「アスファルトシングル」取り付けの様子をお伝えしていきました。

アスファルトシングルの取り付けには色々なルールが多く、雨漏りしないためにはしっかり施工する必要があるため、今回はネット上にある「オークリッジスーパー」の取り付けマニュアルに則って施工していきました。

オークリッジ取り付けマニュアル(pdfファイル)

→https://www.komeri.com/images/goods_pdf/010/856/86/1085686_2.pdf

マニュアル通り施工できたとは思いますが、あまり自信はありませんので、また雨漏りが発生しないか結構ビクビクしています。

棟部分の施工も完了したら、雨が降った日にちゃんと雨漏りが無いかどうかチェックしたいですね。

さて今回で屋根材の取り付けもほとんどが終わり後は棟部分の仕上げのみとなりました。

しかし、今回の小屋建築で最も重要な部分がこの「棟換気」の部分にもなるため、大変緊張してきております。

なにせ最も雨漏りの原因となりやすい棟部分に穴をあける訳ですからね。もしも失敗したらと思うとめちゃくちゃ怖いです。

ですが、居心地を追求した時に最も重要なのもこの屋根換気部分になりますし、なによりこれほど長く続いた屋根建築のクライマックスですから、より一層気合を入れてやっていきたいと思います。

以上で今回の記事は終わりです。

また次回の記事でお会いしましょう。ここまでお読みいただきありがとうございました。