どうも、たかしです。

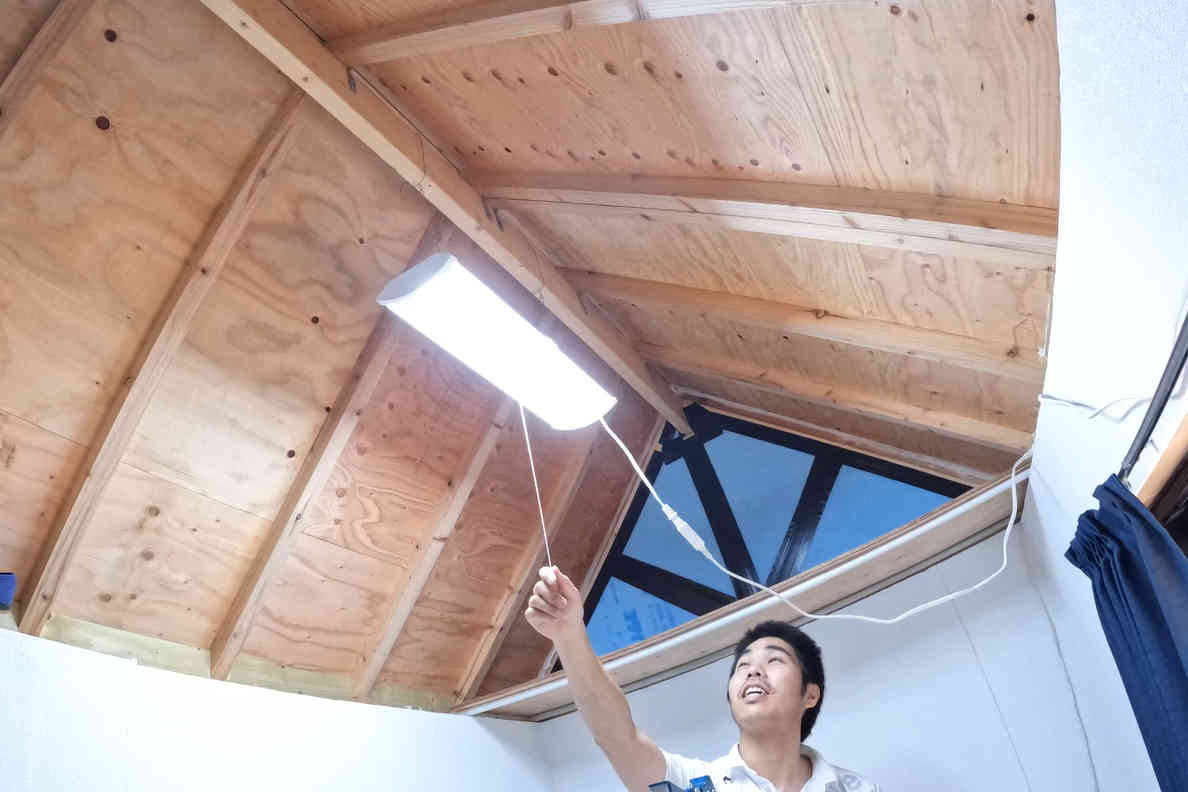

生活の拠点とするための小屋建築の様子をお伝えしていくシリーズ、屋根の建築編の第十七回になります。

な、な、な何と!! 今回で屋根編は最終回となります!!!!

- 建築予定地の整地

- 基礎の位置決め・高さ合わせ

- 土台建築

- 壁パネル作成・設置

- 屋根建築 ←やっと終わる

- 外装

- 内装

- 建材設置

これまで「トラス設置・棟上げ」から長らく17回も続いてしまった「屋根建築編」。

垂木・下地合板の位置が歪んでしまったり、

屋根材取り付けに手間取って辺りが真っ暗になってしまったりと……本当に、本当に色々大変なことがありましたが……。

今回の記事では、棟換気材と棟板金を取り付けていき、長らく続いた屋根建築が完了するまでの作業の様子をお伝えしていきます!

それではやっていきましょう。

関連記事

①アスファルトシングルの補修

まずは棟板金を取り付ける前に、アスファルトシングルの補修から始めました。

実は前日、ブルーシートを掛けた後いくつか最上段のアスファルトシングルが落ちてしまったり、ズレてしまったりしていたんですよね。

最上段のアスファルトシングルは、後から上から重なる物が無いため釘で打つことができず、シングルセメントという接着剤をたっぷり使って貼り付けていたのですがやはりこれだけだと駄目なようなので……

仕方がないので、こちらも釘を使って打ち付けていきました。

一応ですが、この上に棟板金が乗っかって一応釘頭は隠れるようになるはずなので大丈夫だとは思うのですが、やはりちょっと不安ではあります。

ですが、流石に45度勾配の屋根で接着材だけでの施工は無理があるようなので、このような方法をとることにしました。

②換気棟・棟板金の設置

左手にあるのが、今回取り付ける棟板金です。

笠木という下地となる木材の上に被せるように乗せて施工します。前回紹介した右手にある換気棟と同サイズの規格になっているので、一列にして重ねて施工することができます。

1.笠木の取り付け

今回笠木には、以前ケラバ水切りの下地材にも使用した1×4材を使用します。

ケラバ水切りの時にはこれを半分に細長くカットして使用しましたが、笠木の場合にはこれをそのままハの字に棟部に取り付けて下地とします。

長さは棟換気部材と干渉しないよう、3ft(910mm)よりももう少し短くしてあります。

早速棟部へと運び、65mmのステンビスで垂木に打ち付けてみましたが、これで試しに棟板金を重ねてみると……

なざか取り付けることができませんでした。

棟の丁度頂点と棟板金の頂点部分を合わせようとすると、画面右側の笠木の上端が干渉してしまいはめ込むことができなくなってしまっていることが原因ではあるのですが、じゃあ右側の笠木の位置を下げようとすると今度は棟板金の端がとどかなくなってしまうという……。

どうしてこうなってしまったのか……まあかねてからの屋根の歪みが原因だとは思いますが。

一体どうしようか考えた結果……

画面右側の笠木を短くカットすることで、棟板金の頂点部分と干渉しないようにしました。

その結果、若干無理やりではありますが棟板金を治めることができました。

笠木はあくまで棟板金を固定するための釘の下地になる木材なので、とりあえずこれで問題ないと思います。

反対側の棟板金はなぜかきれいに収まったため、特に問題なく笠木を設置することができました。

2.棟板金のケラバ水切りとの納まり加工

棟板金を取り付ける前に、ケラバ部との納まり部分をどうするか考えなくてはなりません。

理想はこのように、ケラバ部には棟板金の上部のみが飛び出して、そのまま飛び出している部分をケラバに沿って折り曲げて固定することだったのですが……

そうすると、さきほど笠木が棟板金の頂点部分に干渉してしまったのと同じようにケラバ水切りの頂点部分がひっかかり、棟板金の右側が笠木にかぶさらなくなってしまったため、ケラバ水切りを覆うように棟板金を取り付けることは断念することにしました。

ケラバ部との境で棟板金が納まるように折り曲げ加工をし……

納まりはこんな感じになりました。

これでも、棟板金の端から落ちた雨水はケラバ水切りに落ちて、そのまま屋根の下へと流れて行くはずですので特に問題はないはずです。

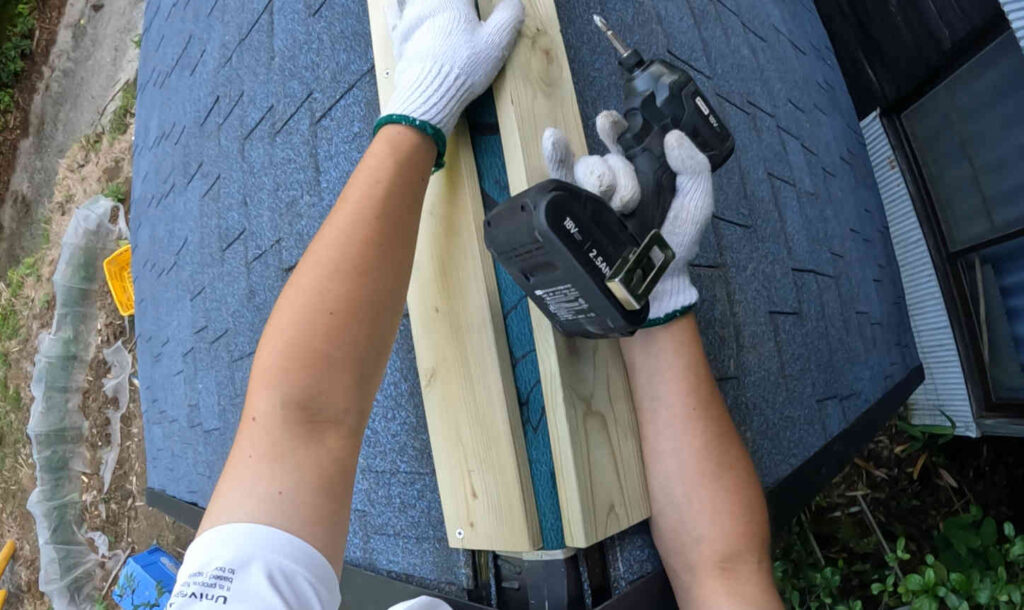

3.棟板金の取り付け

いよいよ棟板金を取り付けていきます。

まずは換気棟と重なる部分にコーキングを打っておきます。

続いて、棟板金の側面から笠木と貫くように釘を打ちます。

当然雨風に打たれる場所ですからステンレスのスクリュー釘38mmをしようしています。

反対側にもコーキングを、こちら側は棟板金の方が下側となるため棟板金に打っていきます。

はい、ここからまさかの暗すぎたのでヘッドライト装着でお送りしています。

ここの釘だけ打っておけば換気棟も合わせて固定できるため、どうしてもこの日中にやりたかったんですよね。

換気棟と棟板金が重なる部分は、二つまとめて貫くように釘を一カ所につき2こ打って強固に止めていきました。

とりあえずこれで棟換気が落ちる心配は無くなったため、続きはまた次の日にやることにしました。

③棟換気の取り付け

換気棟は専用のパッキン付きビスを使って、最初から空いている所定のビス穴に打ち付けていきました。

正直、個のビスの入って行く場所には垂木も無ければ恐らく下地合板すら無いため、アスファルトシングル及びルーフィングにのみビスが掛かっているという非常に脆い接合ではあるのですが、端の方は棟板金と一緒に笠木で固定されているため強度的にはそれなりになっているのではないかと思います。

④棟巴の取り付け

最後の最後に、「棟巴」と呼ばれるケラバ部と棟部の交わるカ所を覆う役物を取り付けていきました。

こちらは棟板金の端材を加工したものになります。ケラバ水切りの頂点部そのままでも恐らく大丈夫だとは思ったのですが、やはりわずかながらケラバ水切りの接合部分に隙間が空いていたので、それを覆いたかったためこちらを取り付けることにしました。

棟板金と同じく笠木と、それに加えてケラバ水切りの方の下地木材にも効くように釘を打っていきました。

入り口側の頂点部分にも同様の棟巴を取り付けていきました。

これで屋根の建築が完了しました!!

⑤まとめ

今回は棟板金と換気棟を取り付けて、屋根の建築が完全に完了するまでの様子をお伝えしていきました。

ここまでが本当に長かっただけに、屋根建築完了の喜びもひとしおです。

これでとりあえずは天候をそこまで気にすることなく、慌てて建築していく必要も無いためかなりありがたいです。まあ、雨漏りさえしなければ、ですが……。

ここまで屋根建築はその場での急ごしらえ工事の連続でしたので、正直滅茶苦茶雨漏りが怖いです。特に屋根材や棟板金に関しては不安な部分が多すぎます。

なので、今後雨が降った日などに屋根の様子をチェックして、雨漏りが無いかどうかは常に気を付けていきたいと思います。また何かあったら記事にします。お楽しみに?

以上で今回の記事は終わりです。

また次回の記事でお会いしましょう。ここまでお読みいただきありがとうございました。