どうも、たかしです。

僕は将来販売する目的で、現在大量のコオロギを飼育・繁殖しています。

これだけの規模の飼育をしていると、なかなかケース内のメンテンナンスをするのも大変なため、これまでいくつもの飼育の手間を減らす工夫をしてきました。

その工夫の一つとして、ケージの底を網目の二重底にして糞だけが底に落ちる「フリーメンテケージ」を作成して実装していたのですが……。

こちらのメンテフリーケージ、コオロギを投入してからこの2週間ほど何の問題も無く運用することができていました。

ですが、この度残念ながら脱走が発生してしまいました……。

1LDKの一部屋をまるまる使って飼育しているため、寝食を僕は隣のリビングでとっているのですが……。

想像できますでしょうか? ある朝目が覚めると、隣の部屋から明らかに飼育ケースの無い場所から鳴き声が響いている時の恐怖感を……。

実はこのメンテフリーケージ自体、以前脱走されてしまったものをさらに改良したいわばver2.0だった訳ですよ。それが脱走されてしまったものですから、しばらくコオロギ部屋で打ちひしがれるほかありませんでした……。

とはいえ、打ちひしがれてばかりもいられません。これ以上脱走が発生しないよう早急に対策を施したver3.0のメンテフリーケージの作成が急がれます。

今回の記事では、なぜ脱走が起きてしまったのかの説明と、これ以上脱走が起きないようver3.0ではどのような対策を施したのかをお伝えしていきます。

それでは、やっていきましょう。

①脱走の原因

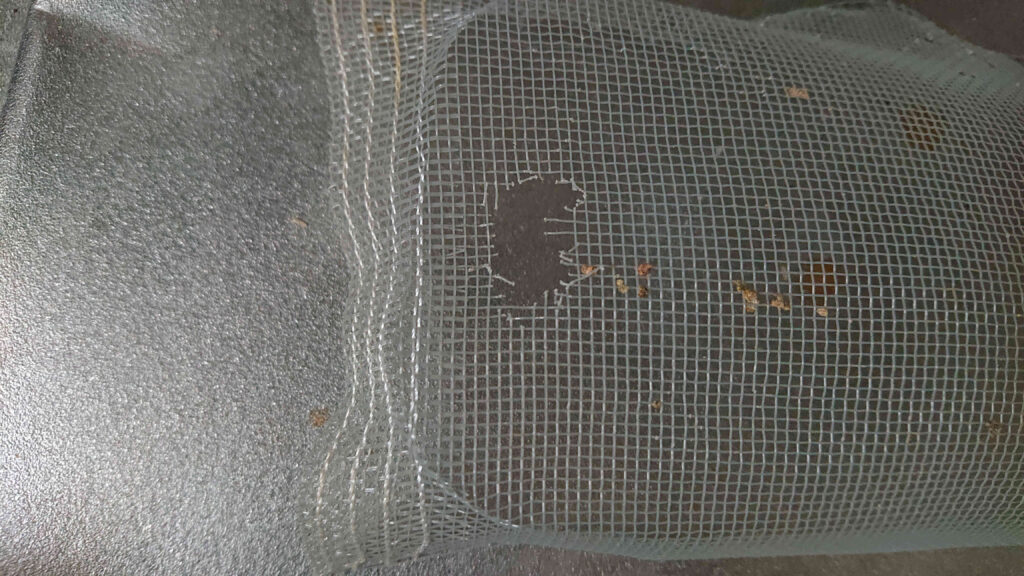

今回大量脱走が起きてしまった原因は非常にシンプルです。こちらをご覧ください。

はい。鉢底ネットを噛み千切られました。

正直分かってはいたんですよ。これまでコオロギには防風ネットも網戸も、ありとあらゆる網状の物を噛み千切られてきた歴史がありましたからね。

鉢底ネットだって、コオロギがその気になれば噛み千切られてしまうことは分かり切っていました。ですが、金網を使用するとなるとケージ作成費用が大幅に上がってしまうので祈りながら鉢底ネットを使用したのですが……やっぱり駄目でしたね。

それにしても、こんな小さな穴一つから、寝ている間だけで7匹ものコオロギが脱走を果たしてしまうなんて、コオロギの脱走能力には驚くばかりです。

もしこれが旅行中なんかで長期不在の時に起きてしまっていたらと思うと……被害が軽微で済んでよかったと考えることにします。

②対策を考える

さて、今後脱走が起きないようにどのように対策を講じるかなのですが……。

順当に考えるならば、鉢底ネットよりもさらに頑丈な素材……早い話金網をつかって二重底を作り直せば脱走は防げるはずです。流石にコオロギの屈強な顎と言えども、流石に金網を突破することはできないはずですからね。

ですが、やはりそれは本当の本当に最終手段にしたいというのが僕の考えで、どうしてもまだ可能性があるうちは金網に手を出したくないんですよね。高いですし。

なので、鉢底ネットのままでどうしたらコオロギに破壊されないメンテフリーケージを作ることができるのかを考えました。

そして、これまでのコオロギの脱走被害を受けたネットの様子を見て、僕はあることを閃いたのです。

上記の破壊された網の画像を見ると、防風ネットも鉢底ネットも端っこの方が噛み千切られていることが分かると思います。

なぜこうなっているのか?

これはコオロギの習性だと思うのですが、コオロギは基本隅っこに沿うように移動します。そして行く手が阻まれた時、目の前に破壊して通過可能なものがあれば噛み千切って突破するという行動を良くとるのです。

ならば、「隅っこの方だけを破壊不可能な素材にすれば、噛み千切って脱走されることはない」のではないかと僕は考えました。

今回はこのことを踏まえつつ、対策を施したメンテフリーケージを作成していきたいと思います。

②メンテフリーケージver3.0を作る

1.材料・道具紹介

材料や道具は、これまでのメンテフリーケージ作りと変更はありません。

- 衣装ケース大

- 鉢底ネット(ロール)

- プラスチックカッター

- ホットボンド

- プラスチックボンド

上記の物に加えて、通常のカッターナイフ、定規、きりなどもあった方がスムーズに底のカットをすることができます。

2.ふちを残して底をカットする

ここが前回までのメンテフリーケージと大きく異なる部分です。

全ての底面をカットるのでなく、ふちの方を残して底の一部分だけをカットしていきます。こうすることによって、縁の方はプラスチックのままとなり、基本的に隅っこの方を移動するコオロギが鉢底ネットを噛み千切ってしまう確率が大きく下がるのではと思います。

3.鉢底ネットを取り付ける

ここも重要なのですが、ケースの内側から鉢底ネットは取り付けていきます。

なぜ内側からなのかと言うと、外から鉢底ネットを取り付けてしまうと、鉢底ネットとプラスチックケースとの境目の部分で段差になってしまい、その部分からコオロギが侵入して噛み千切ってしまう恐れがあると思ったからです。

まずはプラスチックボンドで仮止めをして、その後ホットボンドでコオロギが侵入できる隙間の無いように端の方をしいかり接着していきます。

これにて、メンテフリーケージver3.0完成です。

③コオロギを移す

コオロギが脱走しないように風呂場に移動して引っ越しをしていきます。

今回初めてメンテフリーケージの底の様子を見たのですが、死んでいるコオロギがほとんどいなくて驚きました。

これまでケースを埋め尽くすシェルターをどかすと、コオロギの死骸がたくさん出てくるのが常だったのですが、これは結構すごいことではないでしょうか。

今回脱走こそされてしまったものの、メンテフリーケージはしっかり機能してくれていたのだと実感しました。

コオロギを移動させた後、二重底として前のメンテフリーケージの底を再利用することにしました。

めちゃくちゃきれいにはまってとてもいい感じなのですが、これでは実質2つの衣装ケースが必要になってしまいますので経済的ではありません。今回はいいとして、今後メンテフリーケージver3.0を大量作成するとなった時には、別の二重底をどうするかを考えなくてはなりませんね。

④まとめ

今回は脱走が起きないよう更なる対策を施した「メンテフリーケージver3.0」を作成する様子をお伝えしてきました。

このメンテフリーケージのネックは、端っこの方がプラスチックのままになっている関係上、どうしても縁の方のゴミが下に落ちずそのままになってしまうということですね。これまでやったことが無いので、どのぐらいゴミが残ってしまうかは分かりませんが……さほど残らないことを祈ります。

ただ、こちらのメンテフリーケージにも脱走対策以外にも良い点はあって、まずこれまでのメンテフリーケージよりも高さを出すことができます。

画像左が以前のメンテフリーケージなのですが、ケースの途中を切って二重底にしている以前のケージと違って高さがあることが分かります。

高さがあれば、当然飼育できるコオロギの量も増えます。もしくは高さを確保することで上からのコオロギ脱走を減らすこともできます。

また、以前のメンテフリーケージは底の鉢底ネットの強度が無く、たわんでしまうため、ワイヤーネットでの補強が必要だったのですが、今回のメンテフリーケージは縁がプラスチックのままになっているので強度も上がり、ワイヤーネットが必要なくなっているのも大きなメリットです。

コオロギがまたまた鉢底ネットを食い破ることの無いように祈りつつ、とりあえず様子を見ながら、もし良さそうなら隣のケージもver3.0にアップデートしていきたいと思います。

以上で今回の記事は終わりです。

また次回の記事でお会いしましょう。ここまでお読みいただきありがとうございました。