どうも、たかしです。

生活の拠点とするための小屋建築の様子をお伝えしていくシリーズ、今回はついに内装の完成編になります。

- 建築予定地の整地

- 基礎の位置決め・高さ合わせ

- 土台建築

- 壁パネル作成・設置

- 屋根建築

- 外装

- 内装 ←またここ

- 建具設置

前回の記事では内装の細かい仕上げ編ということで、「カーテンレール」「窓台」を取り付けて窓周りを仕上げていきました。

今回の記事では内装完了編ということで、床と壁の間の見切り材である「巾木」を取り付けていきます。

それではやっていきましょう。

関連記事

①使用する巾木

今回使用するのはこちらの「ソフト巾木」です。

巾木というものは本来、薄めの板材からなるものですが、こちらのソフト巾木はクッションフロアなどと同じ塩化ビニル製となっており、その名の通り非常に柔らかい質感になっています。

木材の巾木と違って、角の形状に合わせて折り曲げて施工することができる点がメリットです。

値段もそこまで高くなく、僕が購入した物は大体1mあたり200円ほどでした。

今回ソフト巾木を選んだ理由としては、僕が以前住んでいた賃貸アパートの部屋がこちらのソフト巾木を選んでいたことが大きいです。

別に以前住んでいたアパートに思い入れがあるとかではないのですが、今回小屋の内装の目標が「普通の部屋」っぽく仕上げるということなので、いかにも普通の部屋っぽい感じになるこちらのソフト巾木を使用することにしました。

②施工の様子

ソフト巾木を取り付ける際には、専用の接着剤を使うのが一般的です。

ただ、今回はソフト巾木を購入したホームセンターに専用接着剤が置いていなかったので、代替品としてこちらの「速乾強力ボンドG17 」を使用しました。

こちら、非適応材質に「塩化ビニル」と思いっ切り書いてあったのですが、施工事例を見てみるとどうやらこちらで問題なく取り付けられるようなので、少々不安ではありましたがそこまで高い物でもなかったのでとりあえず採用することにしました。

まずは巾木の裏側に満遍なくボンドを塗っていきます。

こちらの速乾ボンド、かなりトロトロ……というかシャバシャバというか、とにかく簡単に垂れたりこぼれたりしてしまうので、普通のボンドと比べて塗るのが難しく感じました。

メーカーさん側もそれを補うためか、付属のアタッチメントで掃除機のノズルのような形状の物を用意してくれていて、これを使ってスーッと延ばすようにして塗るとやりやすかったです。

ただこちらのアタッチメントは、一度使うと内部が完全にボンドで埋まって固まってしまうので、一度きりしか使えませんけどね。

アタッチメントはこれ以外にもう一つ、先が細く伸びている形状の物も用意されていました。

巾木に塗ったら、念のため壁面の方にもボンドを塗っておきます。

この時、ボンドを塗る範囲を間違えて巾木からはみ出すように塗ってしまうと白い壁紙に黄色いボンドが非常に目立ってしまうので注意が必要です。僕は一カ所やらかしてしまいました。

後は縁を揃え、ソフト巾木の大きく沿っている方を下にして貼っていくだけです。

ご覧のように、角に対しても押し付けるだけでその形状に沿って貼り付けることができるのでソフト巾木は非常に便利です。

この日はかなり気温の高い日だったのでソフト巾木もふにゃふにゃで簡単に折れ曲がりましたが、気温の低い時期の場合はドライヤーなどを使って温めながら曲げる必要があるようなのでその点は注意が必要です。

後は同様の手順で、ソフト巾木同士をつなぎながら取り付けていきます。

今回は約900mm長のソフト巾木同士をつなぎ合わせながら施工していきましたが、ソフト巾木によっては切り売りの物もありますので、全て一本の巾木で施工することも可能だとは思います。

ただ、全部一本でボンドを付けて取り付けてというのはかなり大変なので、そうとう見栄えにこだわりを持ちたいということでもなければ今回僕がやったように短いソフト巾木同士をつなぎ合わせて施工していった方が無難だと思います。

ということで、全ての巾木を取り付け完了しました。

今回ソフト巾木を合計8本使用して、なんと特に長さ調整もせずにご覧のようにピッタリと取り付けることができました。これは奇跡。

③まとめ

今回は内装の完成編ということで、床と壁の見切り材である「ソフト巾木」を取り付けて行く様子をお伝えしていきました。

今回施工した巾木は仕上げ材として、見栄えを良くするためだけという意味合いが強くそこまで機能面で内装への影響があるわけではありませんが、やはりあるのとないのとでは部屋のメリハリが大きく変わったため、そこまで価格が高い物でもありませんし施工してよかったと思います。

また、一応壁紙が床の方から剥がれていくのを防ぐという役割もあるにはあります。ほとんど影響はないと思いますが。

今回の作業で内装に関しては仕上げに関しても全ての作業が完了し、これにて小屋建築作業は外装塗装を残して全ての作業が完了しました。

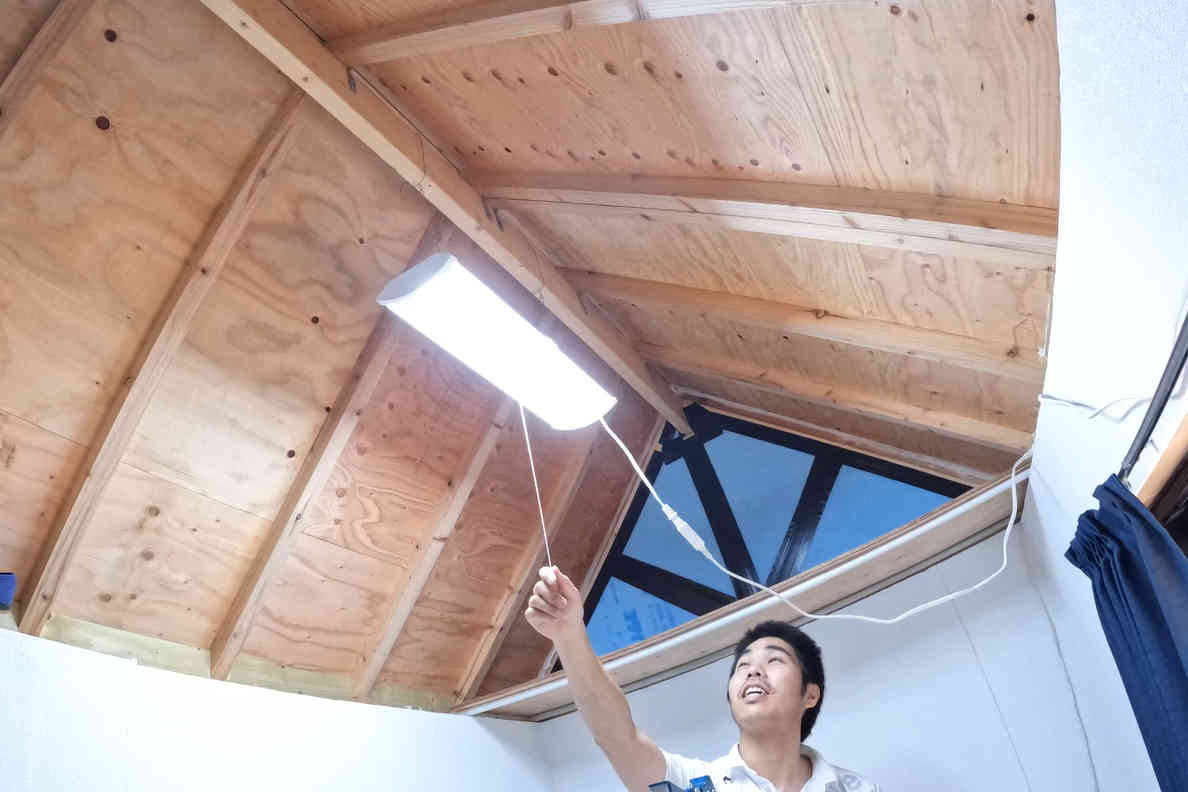

……と言いたいところなのですが、完全に小屋を拠点に移すに際し、一つだけ済ませておきたいことがあります。それは「電気配線の整備」です。

以前お伝えした通り、電気工事士の試験に落ちてしまい正式な電気工事をすることは1年以上お預けとなってしまった僕ですが、そんな僕でもできる範囲で現在仮で通してある電気配線を次回、本格的に整備していきたいと思います。

以上で今回の記事は終わりです。

また次回の記事でお会いしましょう。ここまでお読みいただきありがとうございました。