どうも、たかしです。

生活の拠点とするための小屋建築の様子をお伝えしていくシリーズ、今回からはその他仕上げ関連の作業の様子をお伝えしていきます。

- 建築予定地の整地

- 基礎の位置決め・高さ合わせ

- 土台建築

- 壁パネル作成・設置

- 屋根建築

- 外装

- 内装

- 建具設置

- その他(電気配線・家具設置・塗装など)←新たに追加

前回の記事では小屋の床と壁の間に見切り材である「巾木」を取り付けていき、小屋の内装の建築が完全に完了し、小屋の建築工程が一通り終わりました。

今回の記事からは、小屋の建築に関してやり残した作業についてお伝えしていきます。

その第一回となる本記事では、これまで仮で配線していた電気配線について、延長コードを使いつつ改めて整備していったのでその様子と、加えて室内の照明を設置していったのでその様子も併せてお伝えしていきます。

それではやっていきましょう。

関連記事

①延長コードを通す穴をあける

今回、空き家からの引き込み線に使用するのはこちらの長さ10m、15Aまで対応の三口延長コードです。

こちらは延長コードリールに使われているものと同じ材質のコードになっていて、柔軟性があり、何よりコンセントと同じく15Aまで対応できるため、こちらを小屋に引き込めば普通にケーブルを引き込んだのと同じように運用することが可能です。

電気工事士の試験に合格していれば普通にケーブル工事ができたんですけどね……完全に妥協案となります。

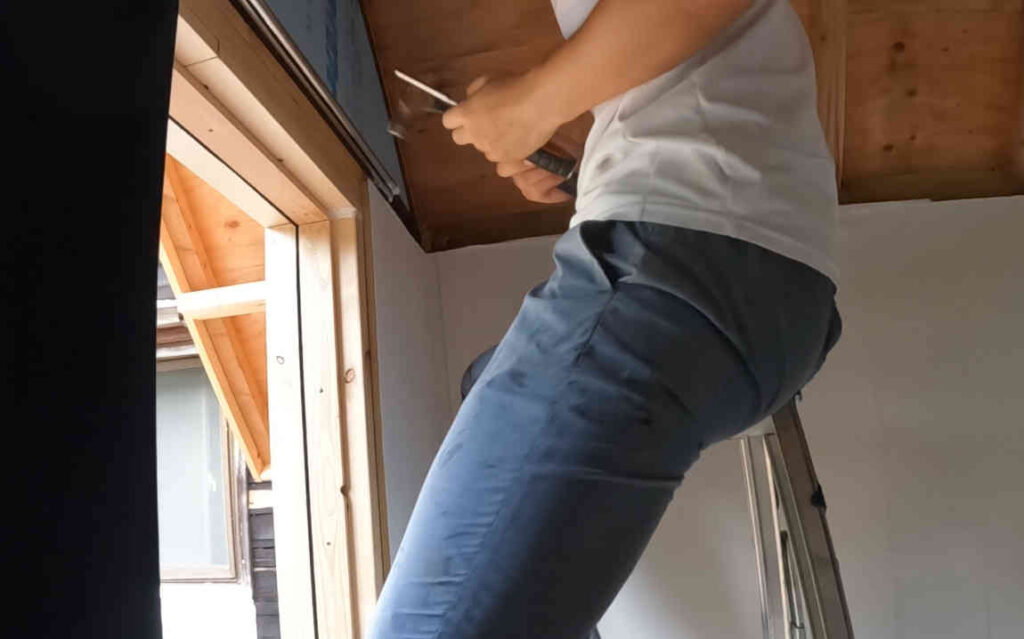

最も空き家に近い配置の面戸板に穴をあけて、延長コードを通すための穴をあけます。

面戸板であれば万が一大きな失敗をしてしまったとしてもその部分だけ交換することができるため被害が小さくて済みます。

コンセントが通るぐらいの大きな穴を開けなくてはならないので、ドリルだけでは足りずノミまで使って穴をあけていきました。

結局、コンセントを通すためにこれだけ大きな穴を開けなくてはいけませんでした。

失敗したのはドリルで穴をあける位置で、最初上の方に空けてしまったせいで間違えて軒先の屋根下地合板にまで穴をあけてしまいました。後でシーリング材で埋めてはおきましたが……だいぶテンションは下がりました。

これが電気工事士の資格を取れていたらケーブルのみでの工事ができて、穴もこんなに大きくならずに済んだんですけどね……ああ、ジクジクと後悔がうずく。

②延長コードを繋げて配線をする

空けた穴から空き家へとコンセントを繋げて、コンセントから電源を取ります。

引き込み線は何かしら支えになる物を取り付けようかとも思いましたが、とりあえずちょっと余裕を持たせてたれ下げておくだけにしておきました。一応この配線も1年きりの仮の物とする予定なのでこうしたのですが……来年も落ちたらどうしよう。

大きく空いた穴は、スポンジと気密テープで塞いでおきました。これで虫も侵入できないはずです。

さて配線ですが、まずは入り口上のカーテンレールを伝って反対の角へと渡します。

ここでまず次の延長コードに繋げます。余った2口はスポットクーラーとベッドフレーム用の電源とします。

続いて延長コードを更に向かいの角まで伸ばします。

ここのコンセント口は照明だったり、その他小型家電の給電用に使用する予定です。

そこからまた更に延長コードを延ばして、更に対岸の角まで伸ばします。

予定ではこの辺りにデスクを置いて作業環境を整備する予定なので、この電源は主にPC関係の給電に使用する予定です。

ただ、ぱって見て分かると思いますがこのままだと非常に不安定で、簡単にコンセント部分が落ちそうになってしまうため……

かねてより設置したいと考えていた簡易的なロフト物置に引っかけるような形で延長コードを固定することにしました。

これでとりあえず延長コードを用いての配線が完了しました。

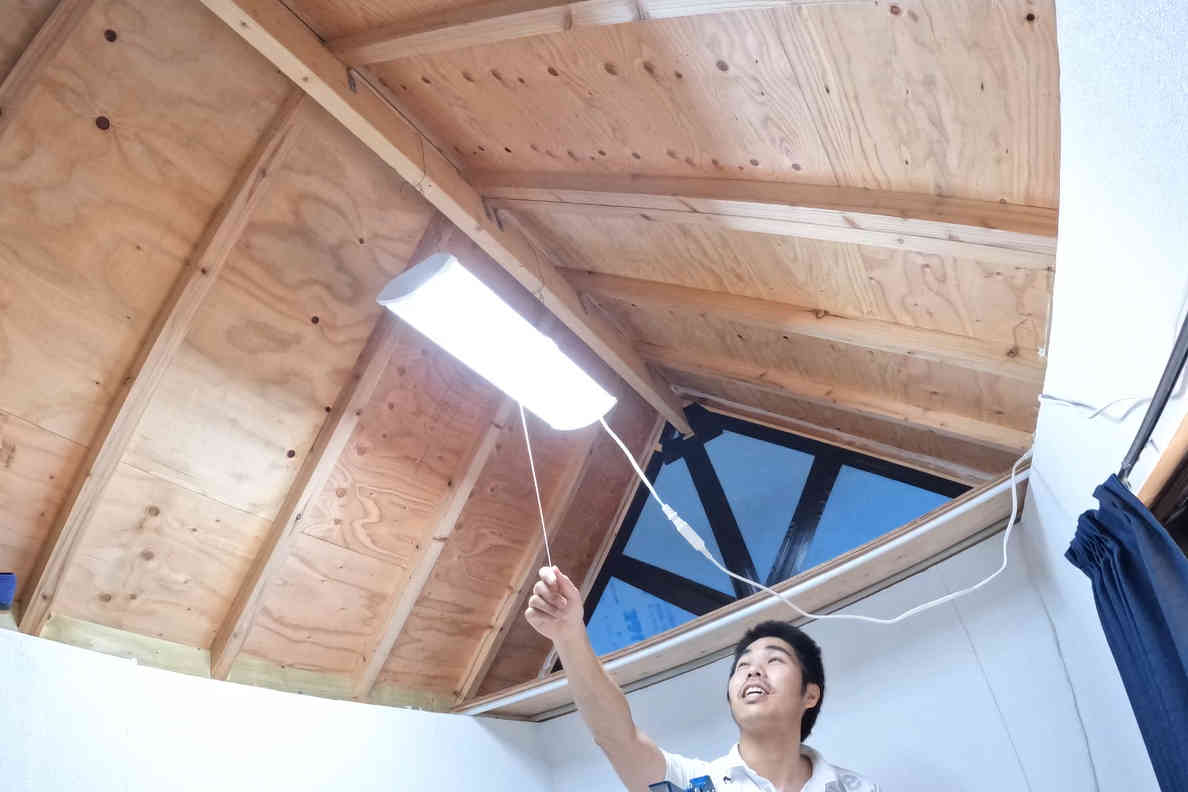

③照明の設置

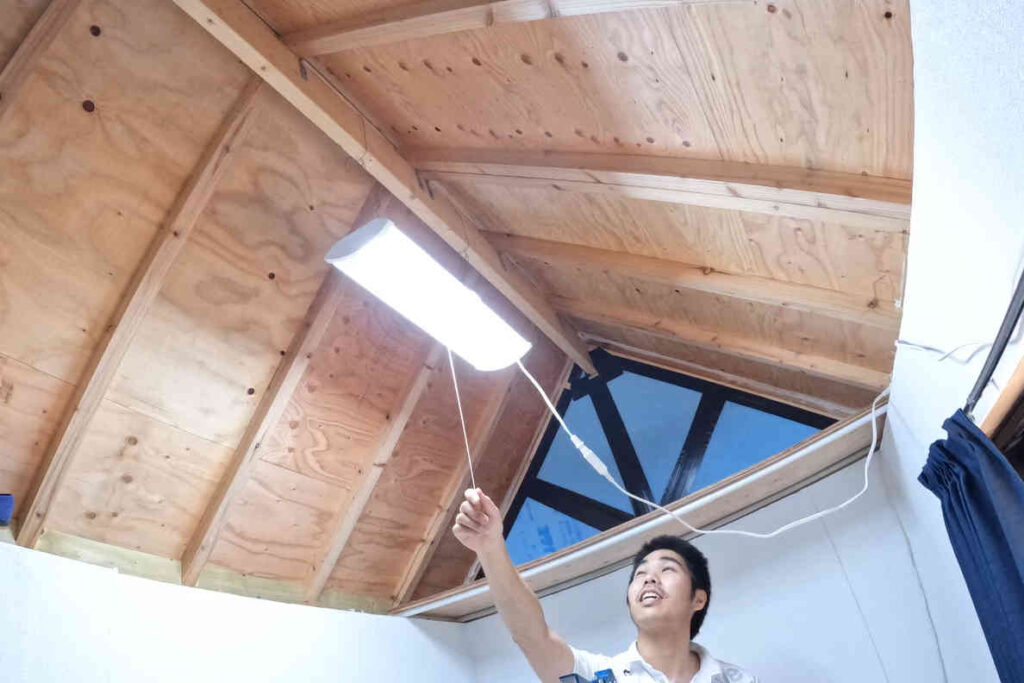

照明用の電源を取ることができたので、いよいよ小屋に照明を設置していきます。

使用するのはこちらのTAKIZUMI製「LED多目的灯」です。

コンセントから電源が取れるタイプの照明なのですが、よくあるのがキッチンの手元灯のような電灯に直接ON・OFFスイッチが付いている物なのに対し、こちらは天井から吊り下げてヒモスイッチで電源のON・OFFができるので、部屋のメイン照明とするのに向いています。

また、ON・OFFだけでなく「照明強・照明弱・常夜灯・照明オフ」の4段階にヒモスイッチを引くたび切り替わるのも、他のコンセント給電式照明に無かった点です。

ただ、やはりというかこれだけ多機能なだけあって値段は店頭価格で7500円ほどとそれなりにしました。アマゾンだともう少し安く手に入るみたいですね。

吊り下げるためのチェーンが最初からついているため、棟部分に針金を回して底にチェーンを通して取り付けていきました。

チェーンを引っかけるためのヒートンも付属していたのですが、何となく棟木にヒートンで穴をあけてしまうのは嫌だったので、針金を使用することにしました、

針金を使った方が良い点があって、ヒートンだとしっかり取り付け幅を本体のチェーン引っかけ部分の幅と合わせないと斜めになってしまうのですが、針金を棟木に回して固定すると後からスライドして幅を合わせることができるんですよね。

なのでなかなかきれいに照明を取り付けることができました。

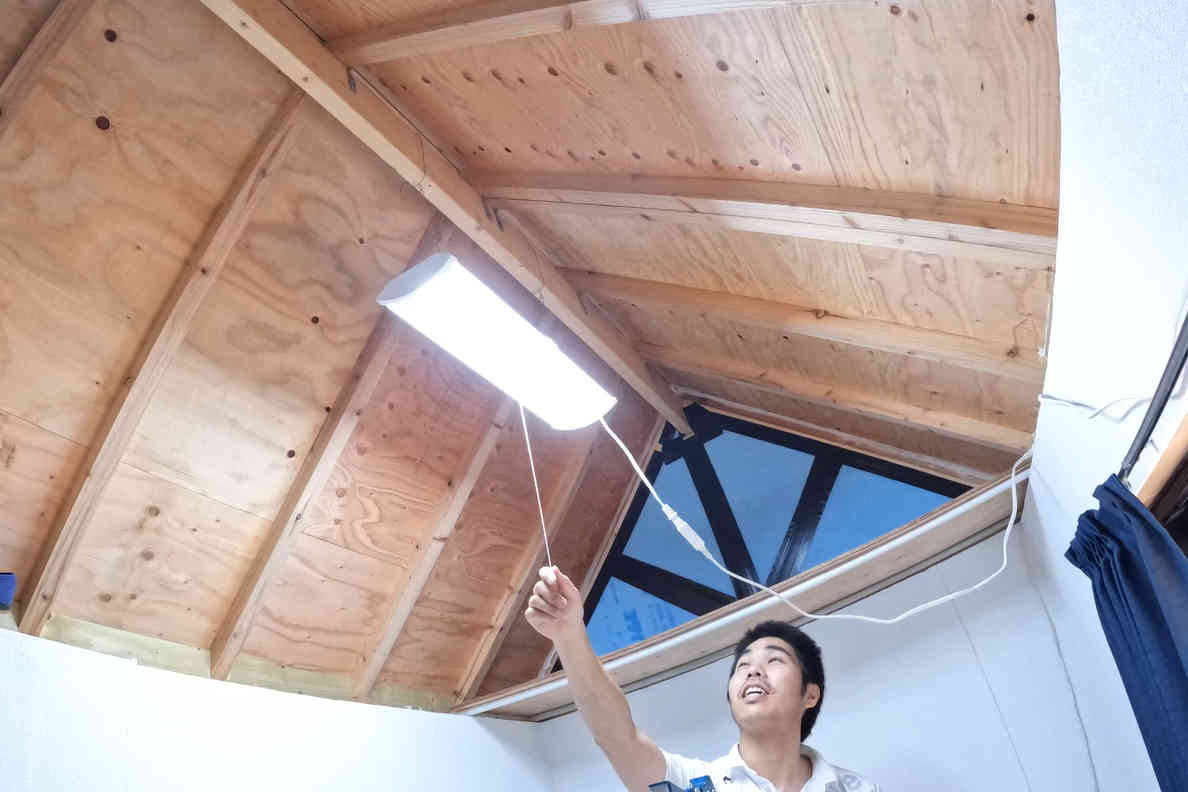

あ、あ、明るい!!

照明のコードはたった550mmしかなくコンセントに届かなかったため、延長コードを使って接続しました。

ただこれだと垂れ下がった延長コードが若干気になってしまうので……

付属していたヒートンを垂木に取り付けて、そこにコードを引っかけて解決しました。

棟木に穴はあけたくないのに、垂木には平気で穴を空けちゃう謎の心理ですね。

棟木は後々ダクトレールを取り付けたいと思っているので大事にしたいんですよね、仕方ないね。

④まとめ

今回は小屋の中に延長コードを使って電気配線を整備していき、照明を設置するまでの作業の様子をお伝えしていきました。

今回使用した照明が4.5畳用の明るさということで、3畳小屋は十分すぎるぐらいの明かりに照らされてますます「普通の部屋」ぽさが増すことになりました。

ただ不思議なのが、照明で部屋が照らされることにより小屋の中がかなり狭く感じるようになってしまったということですね。

恐らくは明るくなって部屋の中が良く見通せるようになって狭さが目立つようになってしまったのか、もしくはより普通の部屋に近づくことにより「普通の部屋にしては狭いな」という感覚に陥るようになってしまったのか……とにかく妙な感覚でした。

3畳なんで狭いに決まっているんですけどね。これまでは特に狭さを感じなかったためなおさら不思議でした。

あと、これだけ明るい照明だとやはり夜間の虫の侵入がどうなるかが心配な部分ですね。かなり一通りシーリングは既にしてあるのですが一体どうなるか。

小屋づくりも本当に残り僅かとなります。

次回はいよいよ本格的に小屋の中に家具を持ち込み、拠点として整えていきたいと思います。一体どんな部屋になるのか……楽しみです。

以上で今回の記事は終わりです。

また次回の記事でお会いしましょう。ここまでお読みいただきありがとうございました。