どうも、たかしです。

ある日突然学生時代の先輩からもたらされた謎の小包の中には、当ブログに必要な要素が詰まりに詰まった差し入れが封入されていました。

今回は、こちらの差し入れで頂いたカタクチイワシの煮干しを使ってとある検証企画を行います。

その名も「ガチンコ対決! コオロギ煮干しVSカタクチイワシ煮干し」です。

当ブログではもはや一大コンテンツとなってしまった「コオロギ煮干し」ですが、果たして日本食の代表格「カタクチイワシ煮干し」と比較した時に食材として見劣りはしないのか、様座な面から比較・検証していきます。

小屋根ちゃん

見劣るに決まってんだろ

たかし

偏見による決めつけはダメだよ小屋根ちゃん

それではやっていきましょう。

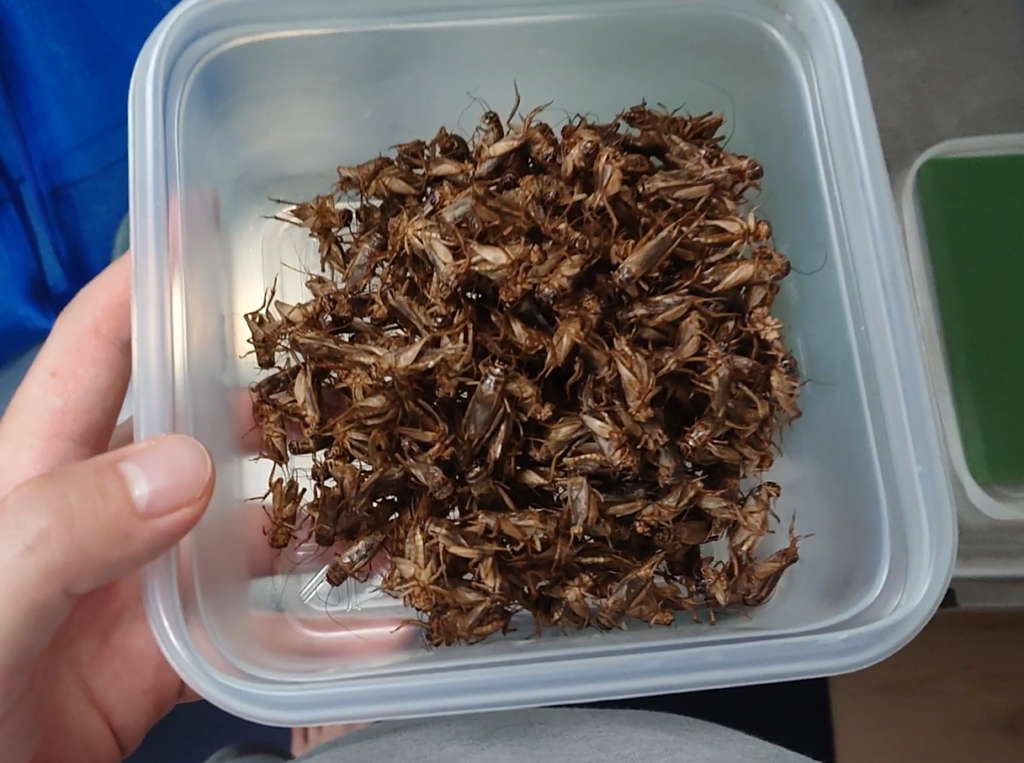

ROUND1:ビジュアル対決

まずは第一回戦「ビジュアル対決」です。どちらの方が見た目に優っているのかを比較していきます。

小屋根ちゃん

イワシの圧勝です

たかし

コオロギだって負けてないぞ!

イワシの方は確かに食材として見慣れているため、コオロギの方が見た目気持ち悪く思えてきてしまうかもしれません。

ですが、よく見てください。イワシの顔部分、結構グロくないですか?

目ん玉の部分がくぼんで、何かよく分からない白い点みたいなのがあって、若干骸骨っぽいですよね?

それと比べるとコオロギは、虫の見た目そのままと言えばそうなんですが、むしろ生前の姿そのままで生き生きして見えないこともありません。

という訳で、全く何の偏見も無い完全に客観的な僕の判断としては、ビジュアル対決は引き分けです。

虫が苦手な人はコオロギが嫌でしょうし、でもよく見るとイワシも結構グロイと言うことで。

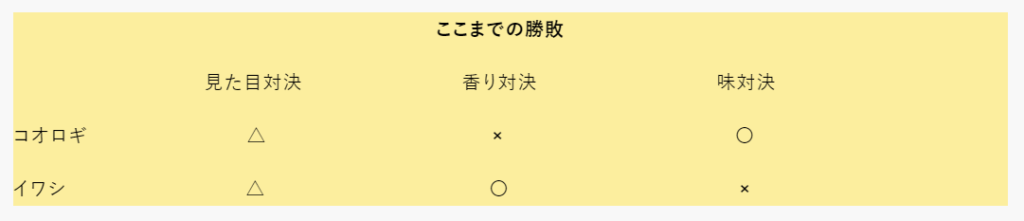

ROUND2:香り対決

第二回戦は「香り対決」です。それぞれの煮干しから漂ってくる臭いの強さや良さから優劣を競っていきます。

まずはイワシから嗅いでみます。

素晴らしい香りです。

かなり強め・濃厚でありながら、どこかナッツ感のあるような爽やかな香りが鼻孔をくすぐります。

続いてコオロギを嗅いでいきます。

ううむ、悪くはありません。ありませんが……ちょっと香りが弱いですね。

それに、イワシに比べるとちょっとクセのある香りになっています。やはり森っぽいというか土っぽいというか、イワシのように爽やかな感じではなくもっとどっしりと鼻に残るような香りです。

表現がちょっと難しいですが、とにかくイワシとは全く違った虫独特の香りです。

という訳で、香り対決はイワシ煮干しに軍配が上がりました!

小屋根ちゃん

風向きが……

たかし

が、頑張れコオロギ!

ROUND3:味対決

第3回戦は「味対決」です。その名の通り、何の味付けもせずにシンプルに煮干しを食べて、それぞれの味の強さや良さを競います。

まずはイワシ煮干しから試食していきます。

…… 意外にも味は薄めです、そして硬い!

濃厚だった香りと比較して、味はそれほど舌にダイレクトに伝わってくる感じではなく、ほんのりと塩味のきいたイワシの身の味が舌に感じられる程度です。

そして一番気になったのは食感で、分厚い皮がグニッとした感じで、噛み切るのに結構力が必要でした。

続いてコオロギ煮干しを試食していきます。

……おお、結構味が濃厚です。そして食感がサクサクしている!

これまでもコオロギ煮干しをそのまま食べることはあったのですが、イワシ煮干しと比べた時に味の濃厚さと食感の軽さがとても目立つことが分かりました。

特に食感はイワシ煮干しと比べると非常に食べやすく、スナック菓子感覚でサクサクと食べることができます。

という訳で、味対決はコオロギ煮干しの勝利という結果になりました!

たかし

うおおおおぉぉぉおおお!!

小屋根ちゃん

あつらえられたかのようないい勝負

さあ、いよいよ最終対決です!

最終ROUND:出汁対決

煮干しと言えば出汁! 出汁と言えばお吸い物!

ということで、最終対決はお互いの出汁で作ったお吸い物を比較して優劣を競う「出汁対決」となります。

公平を期すため、出汁の取り方含め調理方法は全く同じもので比較・対象をしていきます。

出汁の取り方はこちらのページを参考にしました。

1.水につける

まずは煮出しがしやすいように、鍋に水を溜めて煮干しをそこに30分間浸します。

2.水を沸騰させる

30分経ったら火をつけて、煮干しが入った状態のまま水を沸騰させていきます。

この時火の強さを、ゆっくりと5分以上かけて水が沸騰するぐらいの加減に調整します。

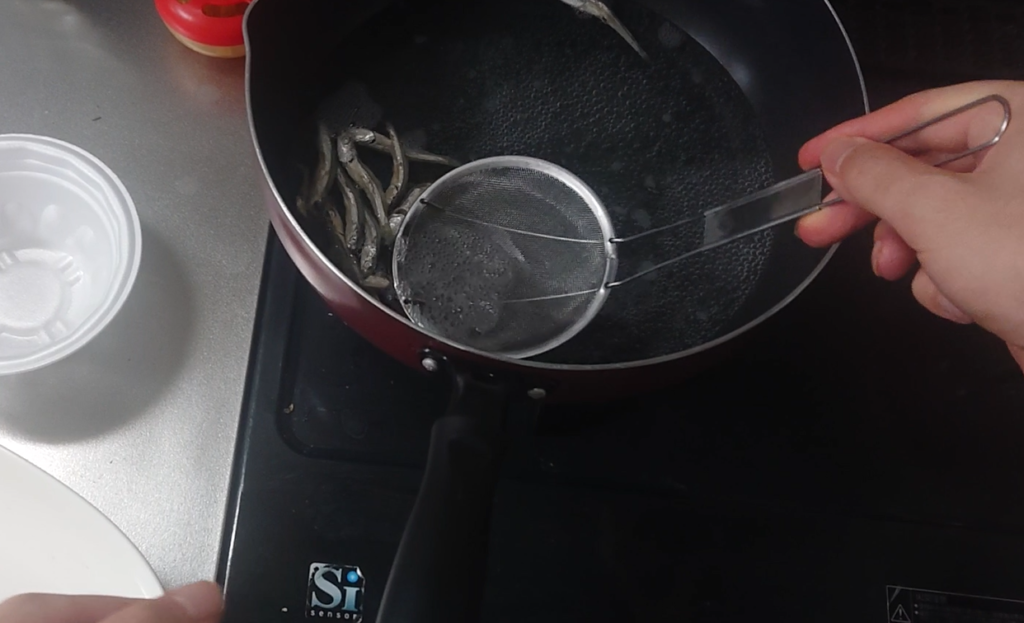

3.アクを取って煮出していく

水が沸騰しだすころには若干アクが出てくるので、それを取り除きつつ火を弱め、沸騰しすぎないぐらいの湯かげんで5分間煮干しを煮出していきます。

ただ、アクが出るのはイワシ煮干しだけで、コオロギ煮干しからは全くアクが出ませんでした。セミのあら汁を作った時もそうでしたが、昆虫類からはほとんどアクが出ないんですよね。不思議です。

4.出汁殻を取り除く

5分後、出汁を取り終わった煮干しを取り除きます。

試しに両方の出汁殻を食べてみましたが、どちらもかなり味が薄くなっており食用には向かないように思いました。

もし食べるのであれば佃煮にするとか、何かしら濃い味付けをする必要がありそうです。

また、コオロギ煮干しはただでさえ入れる匹数が多いのに加え、脚や触角がポロポロ取れて出汁の中に浮かんでしまうので取り除くのが大変でした。コオロギパウダーでだしを取る時のように何かしらの袋に入れた方が良いかもしれません。

5.具材、調味料を投入する

今回は出汁比べのためのお吸い物ということで、具材と味付けは最低限のものにします。

具材は前回のコオロギケーキの際に余ったベビーリーフの身を投入します。

味付けはシンプルに醤油と塩で。醤油はスプーン一杯分、塩は軽く振りかけるのみにしました。

6.盛り付け→完成

少し温めて、塩や醤油が出汁に馴染むようにかきまぜた後、それぞれ別々にお椀に盛り付けたら……

味比べ用の「イワシ煮干し出汁のお吸い物」と「コオロギ煮干し出汁のお吸い物」がそれぞれ完成です。

見た目には、コオロギ煮干しの方が少し色がくすんでる感じですね。

7.実食

まずはイワシ煮干しのお吸い物からいただきます。

う、うまい……。まさしく慣れ親しんだ日本食の味付けと言った感じです。

あっさりとしつつもしっかりとイワシ煮干しの味が染み出ていて、イワシ煮干しのあの爽やかな香りが凝縮されている感じがします。とても食べやすい出汁です。

それでは、続いてコオロギ出汁のお吸い物をいただきます。

……まずびっくりしたのは、コオロギ味がめちゃくちゃダイレクトに伝わってきたことです。

これまでもコオロギパウダーで出汁を取って料理はしてきていたのですが、今回イワシ煮干し出汁と飲み比べたことでより一層コオロギの出汁の味が浮き出てきました。

「昆虫の出汁」らしい味がします。どんな味かというと本当に表現が難しいのですが、若干癖のある動物的なうま味とでもいいますか……。

もしもこの出汁を「イノシシの肉からとった出汁だよ」と言われて出されても「へえーこんな味なんだ」と納得してしまうんじゃないかと思えるような、血の通った感じの出汁の味です。

イワシ煮干し出汁と比べて結構クセがあるのは間違いありません。それに、日本食ではなじみのない味付けになりますので、慣れるまでは結構違和感が出るんじゃないかとも思います。

うーん……これは結構悩みますが、僕個人の好みとしてはやはり慣れ親しんだ「イワシ煮干し出汁」の方に軍配が上がる結果になってしまいますね。

小屋根ちゃん

じゃあ結局イワシ煮干しの勝ちじゃん

たかし

でも、コオロギ煮干しにはイワシ煮干しとはまた違った

料理方への可能性を感じたよ!

まとめ

コオロギ煮干しとイワシ煮干しを、あらゆる観点からガチンコ対決させてみた結果、それぞれの特徴や良いところが以前よりもよく分かったような気がします。

やはりイワシ煮干しは日本食の代表的なだけ会って慣れ親しんだ味で食べやすく、主張は控えめながらしっかりと出汁の味が楽しめることからお吸い物やみそ汁などの味付けをさほど必要としない料理に向いているなと感じました。

対照的にコオロギは出汁の主張がとても強く、クセもそれなりにあるため濃い味付けだったり、様々な出汁を組み合わせていくような料理に向いているのではないかなと思いました。

今回の経験は、今後コオロギ煮干しを使った料理を考える中で大いに参考になりました。

おまけ

それぞれのお吸い物が余ったので、最後出汁を合体させていただいてみました。

そうしたら、非常に濃厚な味わいの出汁が生まれて激うまでした。

実際、イワシ煮干しで出汁を取る際にも昆布出汁を合わせることがほとんどみたいなので、出汁を一種類に絞らなくても色々な出汁を組み合わせて、コオロギ出汁もその中の一つとして使用してみてもいいのかもしれません。

以上で今回の記事は終わりです。

また次回の記事でお会いしましょう。ここまでお読みいただき、ありがとうございました。