どうも、たかしです。

季節も春に入ったということで、マダニ被害を忌避してこれからしばらくの間は防獣フェンスで囲った内側の作業に集中していこうと考えていますが、まずはこの3月~4月入るまでの早春の内に進めていきたい開拓があります。

それは空き家の庭木の剪定です。

空き家の庭にはそれなりの数植樹がされているのですが、全く剪定されず長期間によって放置されているため、それはそれはのびのびと育ちまくっちゃってるんですよね。

こちらは秋から冬にかけて赤いきれいな花を咲かせる「サザンカ」で、庭木としては割とポピュラーな物ですが、画像左の巨大な木(何の木かは不明)ともみくちゃになって何が何だか分からなくなっています。

こちらは松の木。これは本当に大きくて、たぶん庭木の中で一番のサイズじゃないでしょうか。

こちらはヤマモモの木。初夏頃に食べられる実をつける木で、去年もなっていたのですが小屋建築で忙しくまだ味見できていないので今年こそは食べてみたいと思っています。

こんな感じで、結構色々種類植えられていて、そのこと自体は結構なんですが、無秩序に成長してしまうことは僕自身にとっても木にとっても良くないことでしょう。

実際サザンカと名前不明の木の二つは日光を遮ってしまっていて、この冬場なんかは中々庭に日があたってくれなくてめちゃくちゃ寒い思いをしました。

かといって夏場日陰になるかと言うとそれほどでもないという……現在はなんとも中途半端な状態なのです。

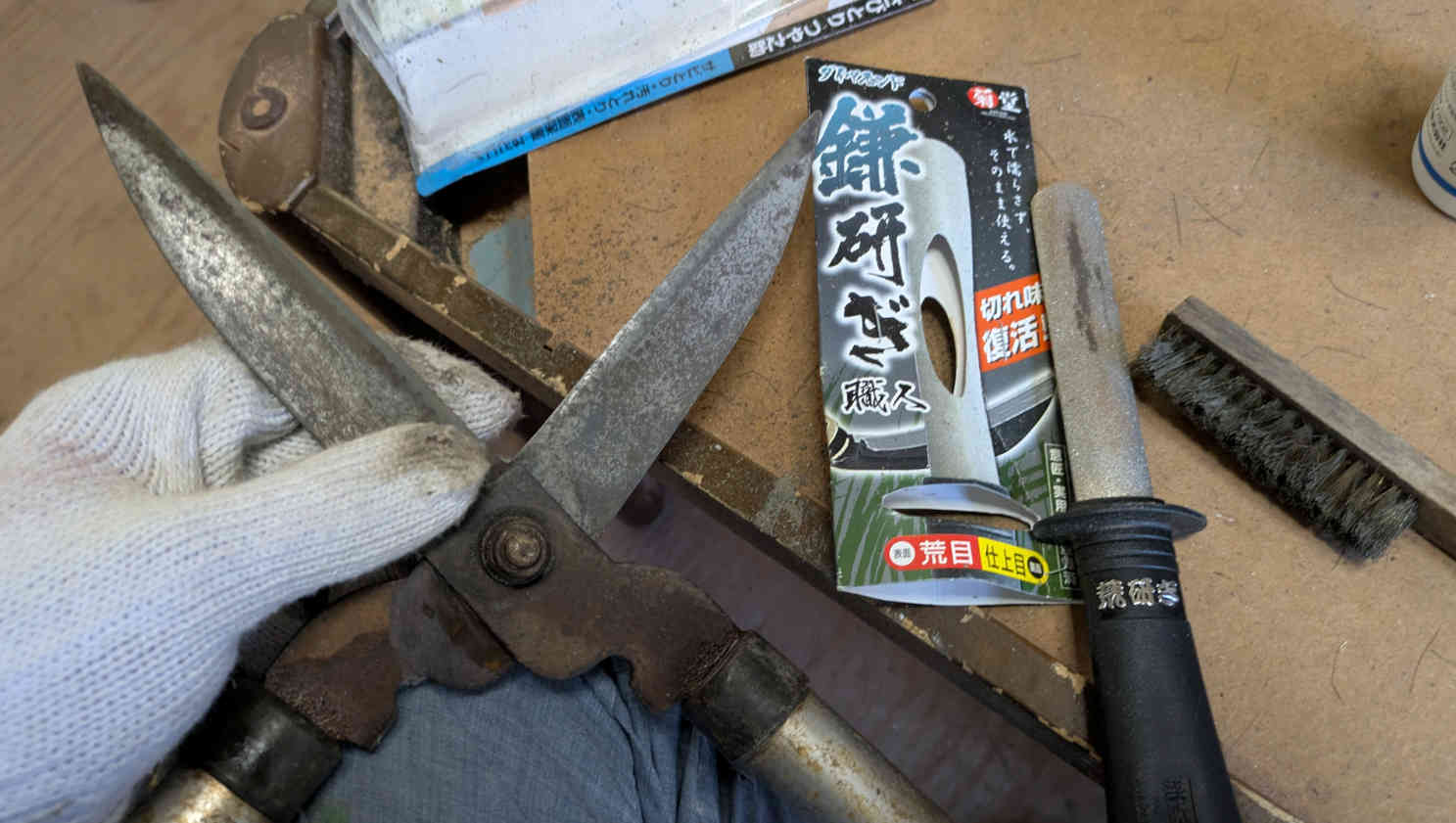

さて、そこでこの初春にかけて庭木の剪定を行って生きたと思っているのですが、空き家には幸いにも残置物として庭木剪定用品が残されていました。

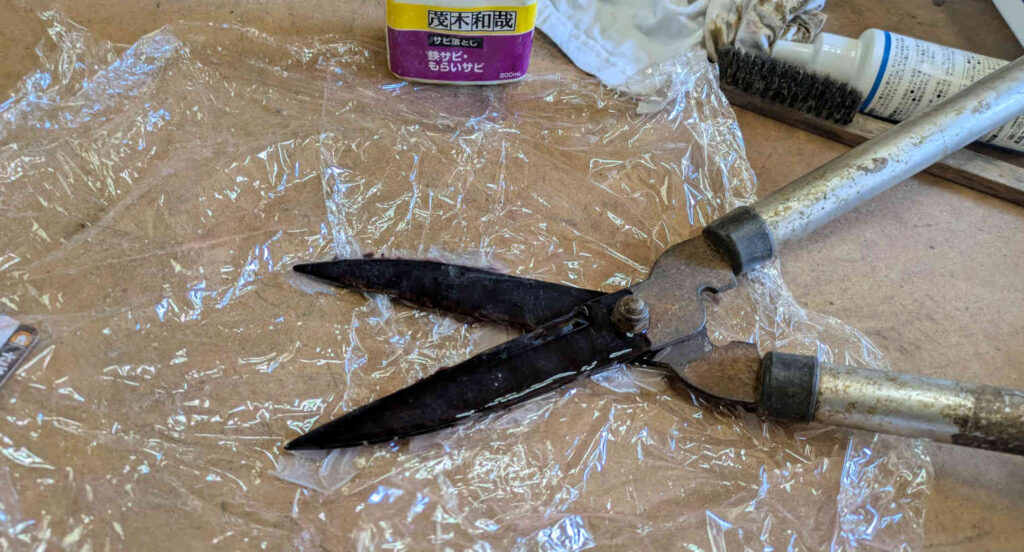

……のですが、めちゃくちゃ錆び錆びで刃も鈍くなってしまっており、とてもではありませんがこのままではまともに使用することは難しい状態です。

そこで今回は、さび落とし用品&刃研ぎ用品を使って、これら庭木剪定グッズの手入れをしていく様子をお伝えしていきたいと思います。

果たして手入れによって剪定グッズの切れ味は元に戻るのか?

やっていきましょう。

その他「生活」記事(ランダム表示)

①手入れ前の切れ味チェック

手入れ後の切れ味と比較するため、まずは錆び錆びの状態での切れ味を確認していきました。

まずは高枝切バサミで、松のほっそ~い横枝を切ってみましたが……

なんとご覧の通り、若干樹皮を削り落とせただけでこんな細い枝でさえスムーズに切ることができませんでした。

恐らく何度も挟みまくって、切るというより削ると言った感じでやれば剪定できなくも無いでしょうが、それじゃああまりにも時間も手間もかかりすぎてしまいます。

お次は剪定ばさみを、こちらのヒサカキの枝を切ることで切れ味を確かめてみたのですが。

こちらもこのような有様で、かなり勢いをつけて「絶対に切ってやる!」と言う意思で持ってハサミを振るったのにもかかわらず一発で切ることが叶わないぐらいには切れ味が落ちてしまっていました。

こちらもこのままではまともに剪定には使えそうもありません。

今回手入れを行うことによって、ここからどの程度まで切れ味を上げることができるのかを見ていきたいと思います。

②錆び落とし

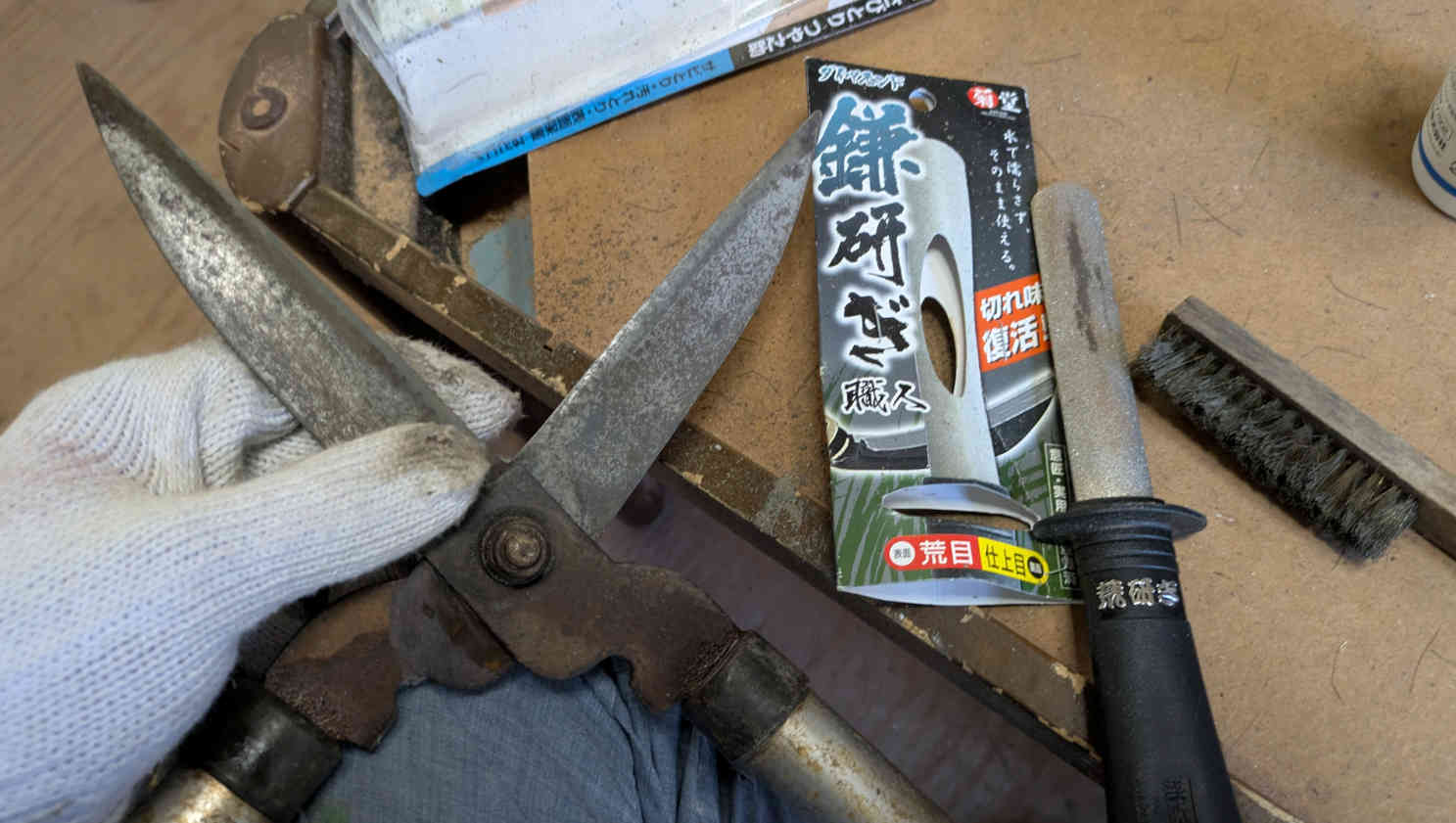

まずはさび落としクリーナー「さびとりつや之助」を使って、刈り込みバサミのさび落としをしていきます。

こちら見た目が焦げ落しとかに使う「クレンザー」と非常に似ていて、成分を見ても「研磨剤:24%」の表記がありましたので、食器用の物よりもより磨きに特化したクレンザーみたいな製品だと思います。

適量をウエスにとりまして……

そのまま錆び部分を磨いていきます。

「布ではなくスポンジでも可」とありましたので、やっぱりクレンザーですね。

「真鍮製のブラシを使うとさらに錆が落ちる」とありましたので、空き家の残置物の真鍮ブラシも使い、何度か磨いた結果……

こんな感じになりました。

ぱっと見はそれほど変化がなく見えますが……

まだ磨いていない裏面と比べると、まだらに広がっている錆模様が落ちているのがはっきりと分かります。

しかし、どうにもこれ以上錆が落ちる様子はありませんでしたので……

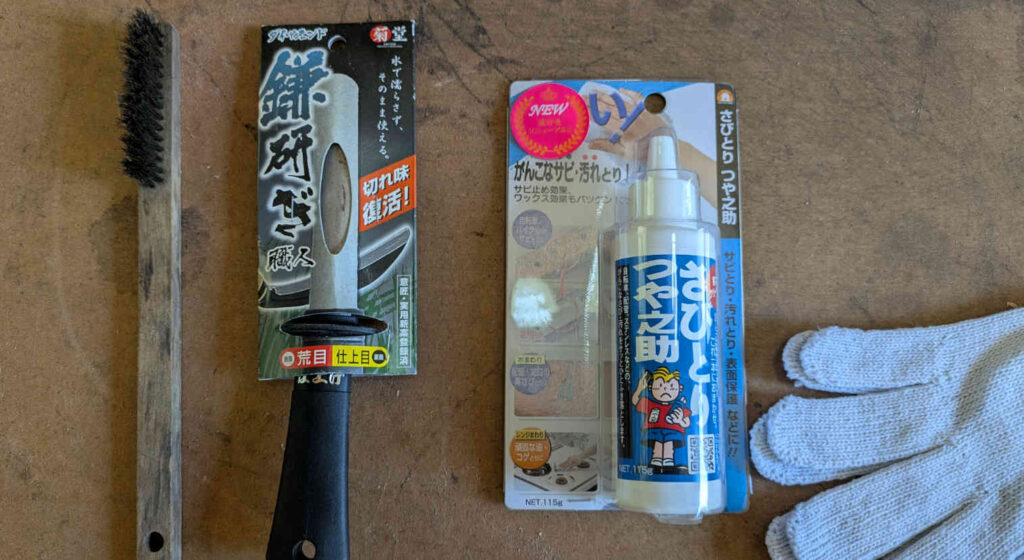

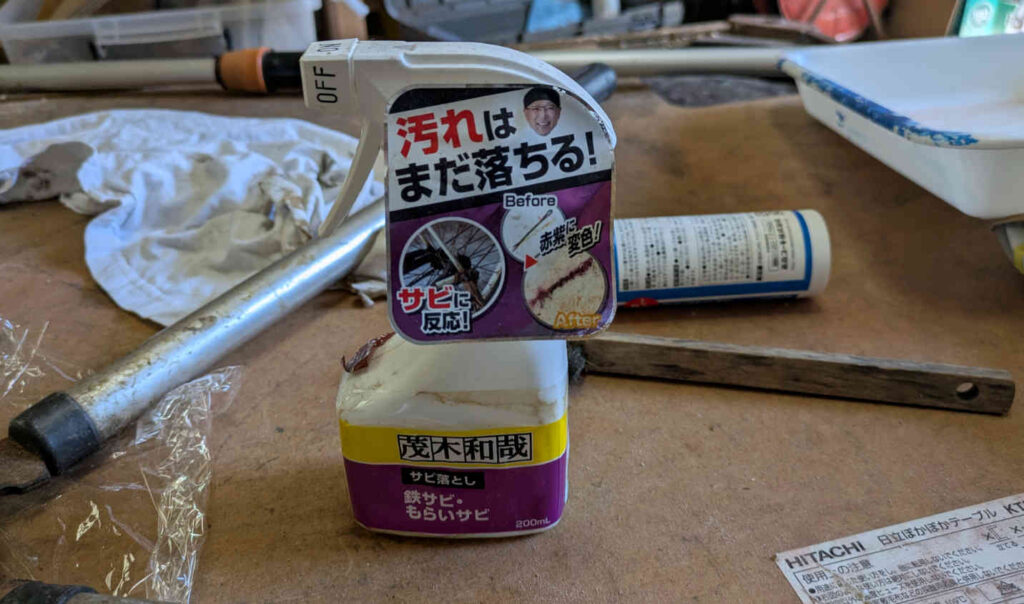

今度はずいぶん前に、浴槽の貰い錆びを落とす際に購入した茂木和哉「サビ落とし」を使っていきました。

こちらは「つや之助」とはちがってジェル状のタイプで、化学反応を起こして錆びを落としてく製品になります。

硫黄系のかなりきつい臭いがしまして、実際注意表記にも「換気の効いた部屋で使用するように」とあります。

つけたまま10分ほど経過すると、ご覧のように錆がしみ込んでどす黒い紫色に変色していきます。

これでジェルをふき取ると……

かなり錆が落ちていました! 鉄らしい銀色が若干見えるぐらいにまで錆が落ちてきています。

ここから更に「つや之助」で磨いていった結果……

これほどまでに錆を落とすことができました! 根元部分と比べるとその違いがよく分かると思います。

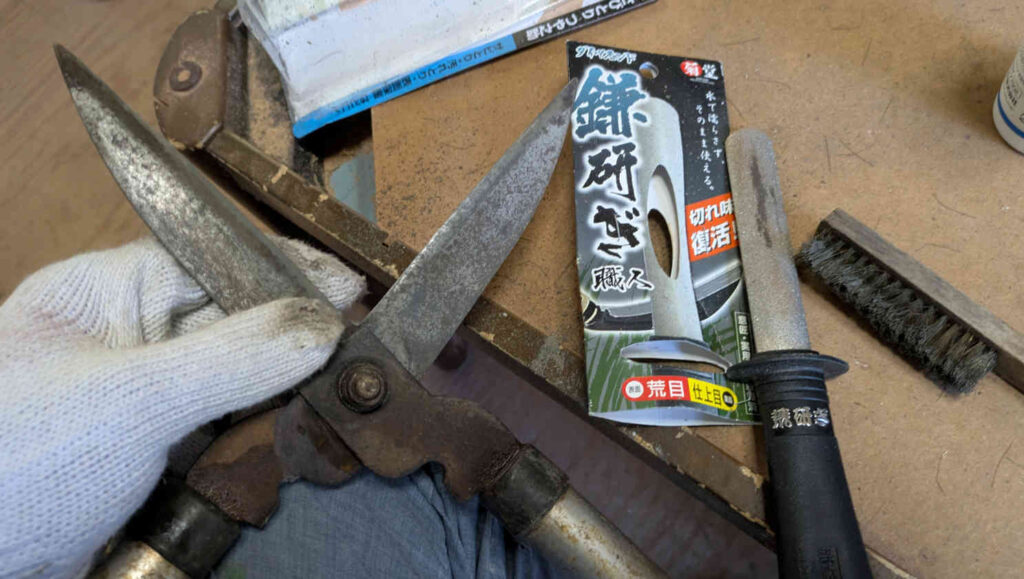

②刃を研いでいく

錆が十分取れた所で、続いては刃を研いでいきます。

こちらの「鎌研ぎ職人」は、砥石と違って水など必要なく手持ちで刃を研ぐことができる道具となっています。

こちらの道具を手に持って、刃の部分にこすりつけることで刃先部分を鋭利にして行きます。

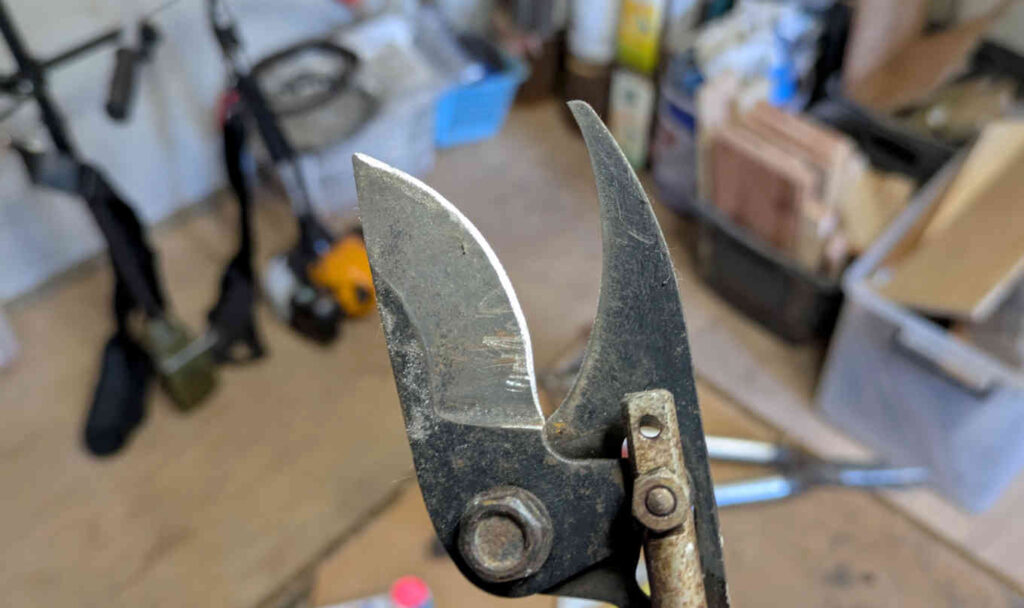

最終的な状態がこちら。刃の先っぽ部分がきらびやかに光り、鋭さを取り戻していることが分かります。

高枝切バサミに関しても、同様の手順で手入れをしていきました。

早速これらを使って試し刈りをしていきましょう!

③手入れ後の切れ味

まずは高枝切バサミから。先ほど切ることのできなかった枝にリベンジを試してみた所……

見事に切断することができました!

もともと高枝切ばさみはなかなか力が伝わりづらいのと、松の枝が粘り強いのもあってスパッと切れるとまでは言えませんが、グッと握ればしっかり切ることができる程度まで切れ味が戻っています。

刈り込みバサミの方も、しっかり枝を切ることができるまでに切れ味を取り戻すことができました。

これで庭木の剪定作業も捗ることでしょう。

④まとめ

今回は来る庭の選定作業に向けて、錆び錆びになってしまっていた高枝切バサミと刈り込みバサミを手入れして切れ味を取り戻す作業をしていきました。

新しい物を購入しても良かったのですが、どちらのハサミも新品購入は結構な値段しますから、残置物を利用して節約することができそうで良かったと思います。

特に錆び取りに関しては、かなりひどい状況でも2種類の錆び取り剤を駆使すればそれなりに元の状態に近づけられることが分かりましたので、今後も残置物の中で錆の酷い刃物系の道具があったらどんどん錆び取りして復活させていきたいと思いました。

特に茂木和哉「サビ落とし」に関しては、浴槽の貰い錆びの際にはちょっと残念な結果になってしまっていたので、今回の使用ではその圧倒的サビ落としの力が発揮できてよかったです。結構高かったですしね。

以上で今回の記事は終わりです。

また次回の動画でお会いしましょうここまでお読みいただきありがとうございました。