どうも、たかしです。

小屋暮らし予定の土地に付随してきた空き家の整備を進めていくシリーズ、今回はその第73回になります。

10月の初めに空き家の整備を始めてから既に5か月が経過するわけですが……

空き家にあった大量の残置物撤去から始まり、床の掃除、さらには庭のゴミも片付け……つい先日とうとう電気も通うようになりました。

準備は整いました。いよいよ空き家を今後の使用に耐えうるように補修を施す段階に入っていきます!

空き家には現在様々な問題があり、補修したい部分は山のようにあるのですが、まず最初は「寝室」の補修から始めていきます。

「寝室」は、今後コオロギの繁殖部屋として使用する予定であり、気温が上がってきたら早々に現在アパートの一部屋で飼育しているコオロギを移動させたいと考えています。そのため、空き家の部屋の中でも重要度が高く、優先的に環境を整える必要があります。

という訳で、今回からは空き家の寝室をコオロギ繁殖部屋として問題なく使用できるぐらいにまで補修していく様子をお伝えしていきます。

その第一回となるこの記事では、補修を進めたいカ所の確認をしたのち、寝室の床下の状態がどうなっているか床板をめくって確認してみたので、それらの様子をお伝えしていきます。

それではやっていきましょう。

関連記事

①寝室の要補修箇所の確認

1.床

まず第一に補修したいカ所は床になります。

特にキッチン方向、出入り口付近の床が沈んで不安定になってしまっていて、沈んだ時に壁との間に隙間ができてしまうほどまでになってしまっています。

やっぱり床が不安定だとあらゆる作業がやり辛くなってしまいますから、まずは最優先で床の安定性を確保することが求められます。

2.壁

壁も、多くのカ所でベニヤ板が浮いたり剥がれたりして、これもまた天井との間に隙間を生じさせてしまう原因となってしまっています。

ただ、こちらは床ほどは優先度が高くはないため、全面張り替えとまではいかないとは思いますが、気になる部分に関しては補修をしていきたいと思っています。

3.天井

天井の一部もたわんできてしまっている部分があるので、こちらも補修したいと考えています。

ですが、こちらも特に穴が空いたりしている訳ではありませんし、何かしら作業の障害となることも基本的には無くただ見栄えが悪いとか、上から木くずが落ちて来るとかその程度の問題になるので、優先度は低めです。

②床の状態をチェックする

1.床板のチェック

早速優先度の高い床の補修を進めていくため、まずは床板をめくっていきます。

敷いてあるござをめくると、まずは畳が出てきました。

滅茶苦茶ボロボロに傷んでいて、相当な年代物であることが見て取れます。

続けて畳を取り外していきます。

この畳が思った以上に重たいです。わら畳の重量は1枚30kg以上ということで、形状的にも持ち運びがしづらいので、1枚づつ全身で抱えつつ運び出すのがやっとでした。

もちろん、床下が沈む原因を修理した後この畳を使うつもりはありませんので、この畳は処分することになりますが……うーん、これまた大変そうだ。

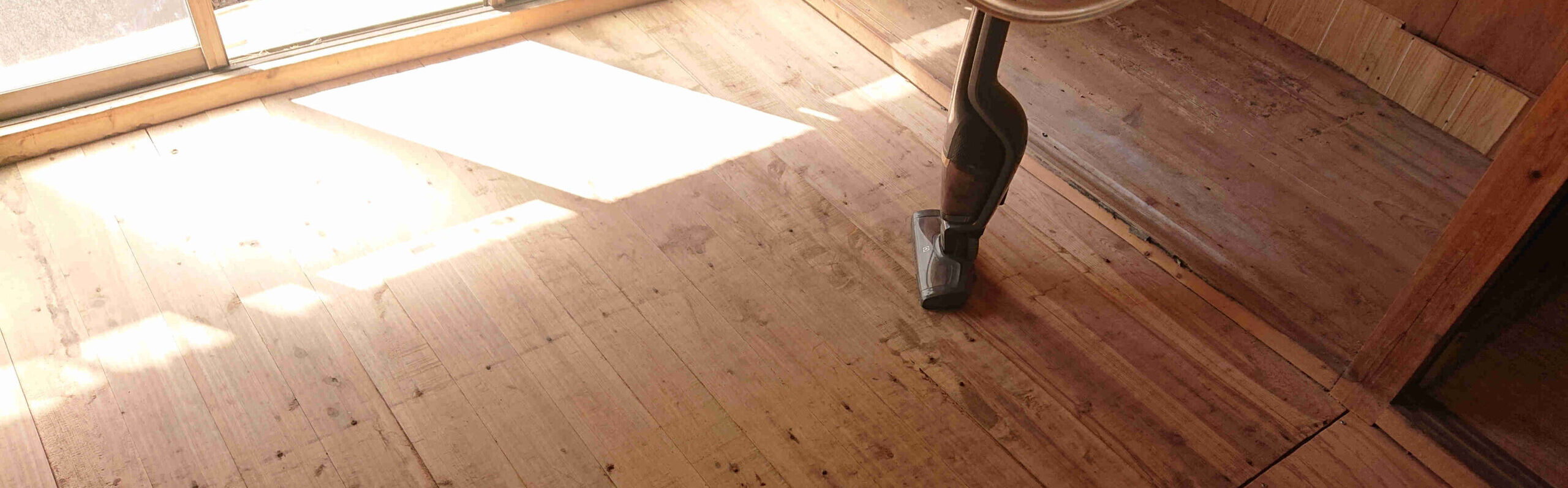

畳の下からは、細長い板材が並べられて作られた床の下地が現れました。

木の種類までは流石に分かりませんが……杉かな?

沈みが発生している部分の板はかなり劣化が激しく、一部割れてしまっています。

反対に、窓側の板材は痛みも少なく、しっかりとした強度を保っているため補修の必要は無さそうでした。

なぜ同じ部屋の中でここまで痛みの差が出るのかは定かではありませんが……恐らくはキッチン方向から来る湿気と、やはり出入り口付近は人の往来が激しいのも合わさって痛みも早かったのではないかと予想できます。

2.床下のチェック

当初の予定では全面張り替えを行うつもりだったのですが、下地材自体窓側とキッチン側で丁度半分に分かれていたため、痛みの激しいキッチン側半分の板材だけを剥がしていくことにしました。

特に問題が無ければ窓側半分はそのまま使用し続けることで補修費も安く済むはずです。

床板をめくると、床板を支える構造部分である「根太(ねだ)」と、更にその根太と直角に交わって支えになっている「大引(おおびき)」が出てきました。

こちらは問題の沈み部分にあたる根太ですが、やはり腐って落ちてしまっていることが分かります。

この部分以外も、根太は基本的に劣化が進んでボロボロになってきてしまっているため、全て取り外すことにしました。

根太をすべて取り払った様子です。

後は大引ですが、こちらはかなり太い無垢材を使っているだけあってまだまだ強度が確保されている様子だったのでそのまま残すことにしました。というか、この大引は寝室全体跨って伸びてしまっているため取り換えることはできそうにありませんでした。

ただ、タンス側にあるこちらの大引は劣化が進んでしまっていたため、このまま使用するのは難しそうでした。

全て取り換えるのは手間がかかるので、一部を切り出して新しい木材と取り換えて、新しく束を追加して支えるという感じになるでしょうか。

③まとめ

今回は寝室の補修が必要なカ所の確認と、実際に床下の状態をチェックした様子をお伝えしていきました。

結果として、床は全面を補修しなくても特に痛みの激しいキッチン側半分の補修で済みそうだということが分かりました。

他にも補修したいカ所は色々ありますが、むやみに全面張り替えを行うのではなく、あくまで「コオロギの飼育部屋」として使用できる程度の環境まで復帰させるにとどめるような補修をしていき、できるだけ費用を抑えていきたいところです。

基本的に補修はホームセンターなどで購入できる2×4材を使って進めていく予定ですが、本格的に木材を使って補修をしていくのは初めてなので結構緊張しているというのが本音です。

木材を使って作業していくとなれば、電動工具もガンガン必要になってきますから、ここからはどうしても出費が増えていくことになりますね。

まあ、電動工具は小屋づくりにおいても必要ですし、その他様々なDIYで役立つことは間違いないので、将来への投資と考え積極的に準備を進めていきたいと思います。

という訳で次回以降は床下の補修をどのように進めていくのかの計画を立て、必要な木材・工具の調達を進めていきたいと思います。どうぞお楽しみに。

また次回の記事でお会いしましょう。ここまでお読みいただきありがとうございました。