どうも、たかしです。

生活の拠点とするための小屋建築の様子をお伝えしていくシリーズ、長らく続いた屋根編もようやく終わり、今回からは外装編へと入って行きます。

- 建築予定地の整地

- 基礎の位置決め・高さ合わせ

- 土台建築

- 壁パネル作成・設置

- 屋根建築

- 外装 ←今ここ

- 内装

- 建材設置

外装には、以前トラス外壁にも取り付けたものと同じ「杉野地板」をとにかく貼り付けて行く予定なのですが……

それより先にやっておきたいことがありまして、それが何かというと「窓枠の取り付け」です。

壁パネルの東側、これまでは防水シートを張りっぱなしにして見えなくなっていたのですが、朝陽がよく当たる方に窓を取り付ける開口部が準備してあります。

今回の記事ではこれまで封鎖されてきたこちらの開口部を開放し、市販品のアルミ窓サッシを防水処理をしつつ取り付けて行く様子をお伝えしていきます。

それではやっていきましょう。

関連記事

①使用する商品、道具紹介

今回採用した窓サッシは、LIXIL様の「サーモスA 引き違い窓:H770 W870」という商品です。

楽天市場で購入し、お値段は約2万2000円。

採用した理由としては、それなりのお値段で断熱性・気密性を求めた結果、こちらの商品が僕の希望と合致したためです。

複層ガラスとなっており、かなり分厚くしっかり断熱してくれそうな質感が結構気に入っています。

各所に隙間をぴっちり埋めるパッキンやフィンが付いており、気密性にもなかなか期待ができそうです。

組み立てに際し、新しくDCM18Vバッテリーシリーズの「ドリルドライバー」を新規に購入しました。お値段は約9000円。

以前からドリルドライバーを購入しようかどうかは迷っていたのですが、今回新しくDCM18Vバッテリーシリーズに追加されていたということと、窓枠の組み立てにドリルドライバーがあった方が都合がいいということで思い切って購入しました。

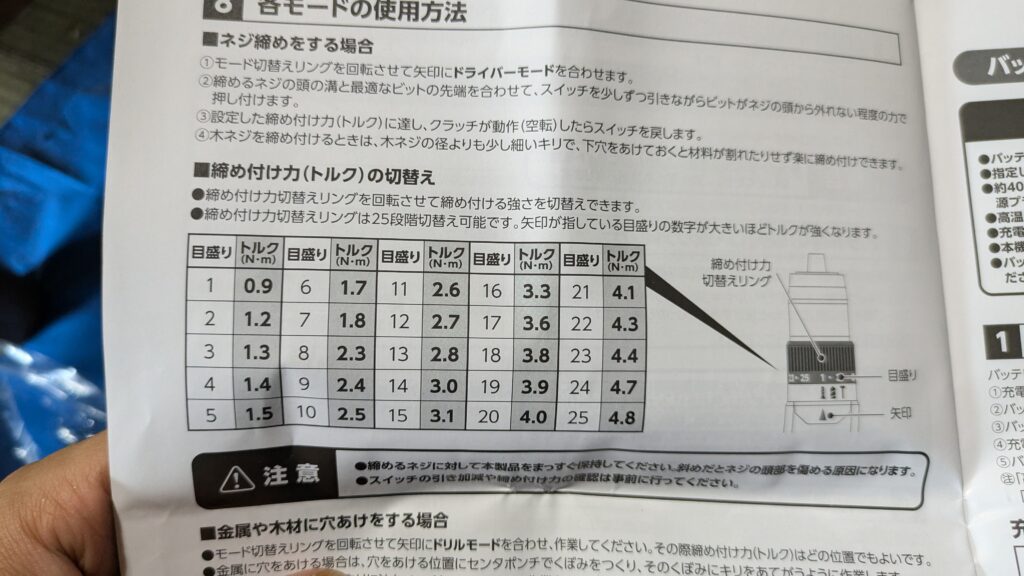

なぜ組み立てにドリルドライバーがあるといいのかというと、ドリルドライバーはネジ締付トルクの調整をすることができるんですよね。

このように、リング切り替えによって締め付け力(トルク)の限界値を設定することができ、締め付け過ぎを防ぐことができるのがドリルドライバーの特徴の一つなのですが……

引き違い窓の組み立てに際してはトルクを「2.5±0.5N・m以内」という条件があったため、こちらのドリルドライバーで組み立てていくことにしたという訳です。

その他には防水処理をするための防水テープを、片面・両面のものを1巻きずつ準備して置いてあります。

②窓枠の組み立て

窓枠を組み立てるに際し、まずはバラバラになっている上下枠・左右枠を組み合わせて完成形の確認をします。

この時参考にできるのは説明書の図面だけで、特に本体に「上」とか「室内側」とかのメモがあったりはしないため、この形に組み上げるだけでも結構苦労してしまいました。

やはり業者向けなのか、DIY者にとってはあまり優しくない仕様となっているように感じます。

その後、付属しているビスをドリルドライバーでトルク設定をし止めていきます。

高さが無いと地面際のビスが打ちづらいため、僕は止むを得ず地面に端材を噛ませて何とかしていますが、ある程度の高さと広さがある台があると組み立ては楽だと思います。

ちなみにですが、この枠組み立てビス含め組み立て用の付属品に予備は一切ありません。なので一本でもビスがナメてしまったりでもしたら作業中止で追加ビスの注文・調達をしなくてはならなくなるため、かなり緊張感があります。

こういうところも、やっぱりDIYでの取り扱いを想定していないからなんでしょうね。ホームセンターで購入できる組み立て商品がいかに親切設計になっているかがよく分かります。

③窓枠取り付けの様子

1.仮設置、下地調整

完成した窓枠を小屋の開口部へと運び、実際に嵌るかどうか試したのですが、ギリギリ嵌りませんでした。

かなり焦ったのですが、どうやら合板をはめ込んだ際に窓の下地となっている木材部分よりはみ出してしまったことにより、この部分が干渉して嵌らなくなってしまっていたようです。

そのため、飛び出している合板部分を久しぶりに使うディスクグラインダーで削ってサイズ調整したところ……

何とかはめ込むことができて一安心。

2.水切りシートの設置

窓枠を取り付ける前に、窓枠下部に水切り用の防水シートを張ります。

こちらは屋根に取り付けた水切り役物のように、窓枠を沿って流れてきた水が内部に侵入することの無いよう、水の流れを作るための部分になります。

特に水が侵入しやすい隅の部分には、防水テープを角度を変えて3重に張り付けて対策をしておきます。

3.窓枠取り付け

取り付けた防水シートの上から、窓枠を付属のビスで取り付けていきます。

外側からはドリルドライバーを使用してネジ止めし……

内側のネジはスペースの関係から手回しのドライバーで取り付けていきます。

特に現在取り付けている内側右枠のネジに関しては、飛び出してしまっているとガラス戸と干渉してしまうらしいので念入りに奥まで埋め込みました。

4.防水処理

ここから更に、窓枠の周りを囲むようにして防水処理をしていきます。

まず下枠を片面の防水テープで覆ったら……

左右、及び上部の枠部分を両面の防水テープで覆います。

さらにその上から防水シートを貼り付けて、防水処理が完了しました。

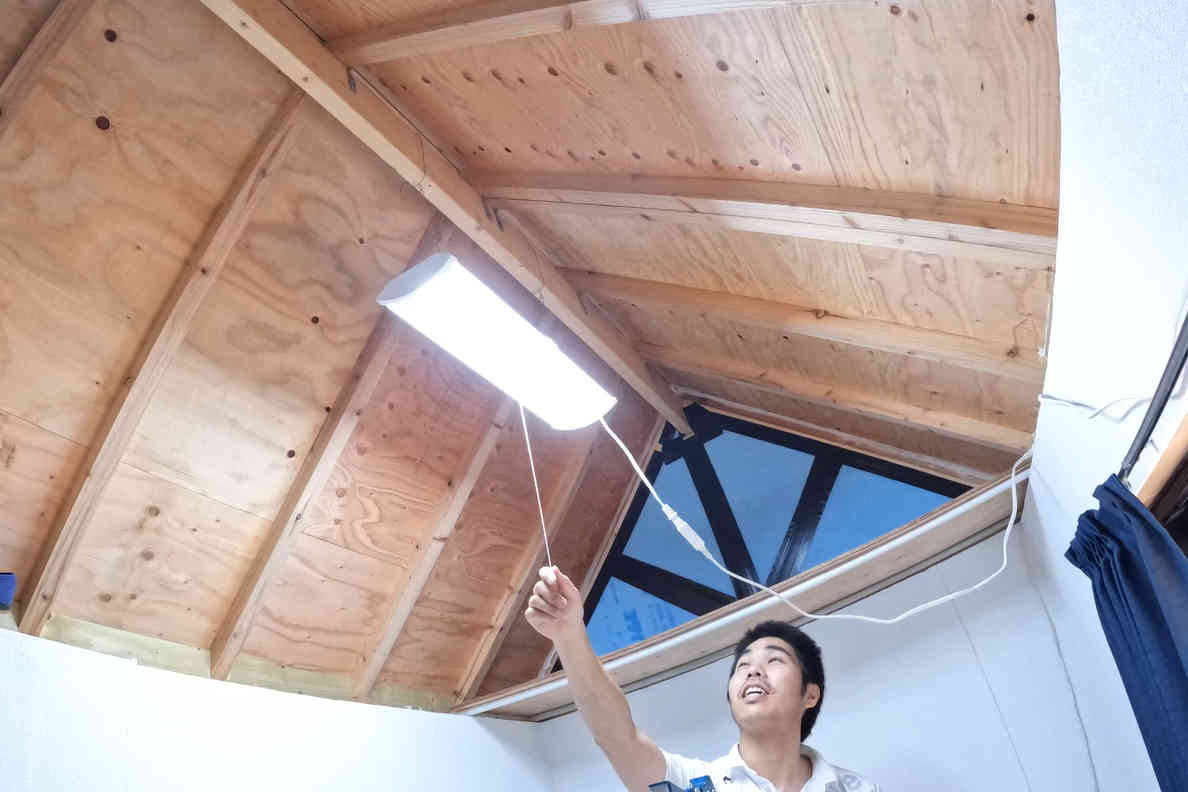

④ガラス戸の仮設置

小屋の完成間際までは、割れたら嫌なのでガラス戸をはめ込まずにこの部分は開けて置く予定なのですが、一回ちゃんとはめ込むことができることを確認するためにガラス戸を仮で設置することにしました。

特に問題なく取り付けることができました!!

う~ん、やっぱり建材が付くと一気に「家」って感じがしますよね。

開閉も問題なくでき、とくに不具合は無さそうです。

これにて窓枠の取り付けが完了しました!

⑤まとめ

今回は外装編の導入として、防水処理も併せて窓枠を取り付ける様子をお伝えしていきました。

今回は既製品の窓枠を取り付けるだけでしたが、それでも結構色々複雑な防水処理のマニュアルがあって驚きました。

窓枠の説明書にも頻繁に「※漏水の恐れがあるため○○はしないでください!」みたいな注意書きがありましたからね。今から漏水がないかビクビクしています。

屋根の件と言い、家づくりをする際には雨漏り関連は本当に難所ですね。特に日本は温帯で降水量も多くて湿度も高い国ですから、そこに地震も相まって建築のハードルが高いように感じます。

とりあえず今回建築する小屋は最低でも5年、できれば10年もってほしいと思っているのですが、さてさてどうなることやら。

以上で今回の記事は終わりです。

また次回の記事でお会いしましょう。ここまでお読みいただきありがとうございました。